教育心理学

封面作者:NOEYEBROW

本笔记源自北京师范大学刘儒德老师本科课程 - 教育心理学

教育心理学及其研究

研究对象和任务

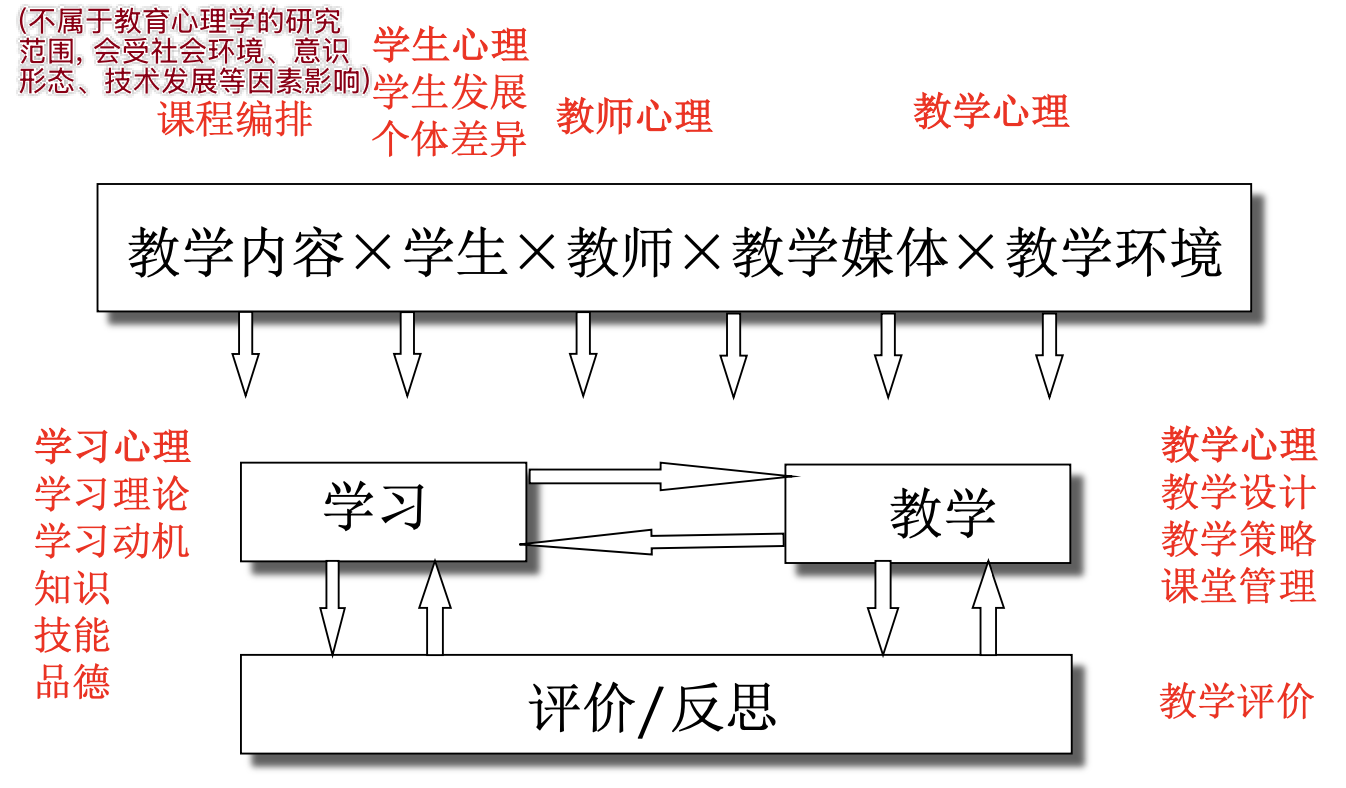

教育心理学 educational psychology 是一门通过科学方法研究学习与教学相互作用基本规律的科学; 包括学⽣⼼理、学习⼼理、教学⼼理和教师⼼理四⼤部分内容.

- 学习与教学的交互模式

- 系统过程:学习、教学、评价/反思, 三种相互作用的过程

- 影响因素:学生、教师、教学内容、教学媒体、教学环境

- 教育心理学的作用

- 描述与测量学习和教学行为

如学习曲线 - 解释和说明社会层面

如单纯曝光效应、行为层面如条件作用、认知层面如复述和提取易得性、生理/生物层面如突触形成和血管密度改变上的学习和教学现象 - 预测和控制学习和教学行为

如学习动机预测学习效果、"过度学习"效应 - 在学习、教学、教育实践中了解学生的问题、指导学习与教学过程、预测并控制学生的行为等

- 描述与测量学习和教学行为

历史发展

- 初创时期

1920年以前- 1903年,桑代克

E.L.Thorndike出版教育心理学

- 1903年,桑代克

- 发展时期

1920~1950年末- 20年代:内容扩展

- 30年代:学科

阅读、数学...心理学 - 40年代:儿童个性、社会适应以及生理卫生问题被纳入教育心理学研究范围

- 该阶段行为主义学习理论占主导地位

- 成熟时期

1960~1970年末- 注重结合教育实际,为学校教育服务

- 认知心理学和人本主义思潮兴起

- 深化拓展时期

1980年代以后- 重视教育心理学与教学实践结合

- 计算机教学应用研究达到新水平

- 当代建构主义

有别于皮亚杰和维果茨基的建构主义

- 教育心理学的研究趋势

- 学习者的主体性和能动性

- 学习的内在过程和机制

包括神经机制 - 社会环境、实际情境、文化背景的影响

- 学习环境设计和有效教学模式

- 信息技术利用

研究方法

- 教育心理学独特的研究范式和方法

- 微观发生法

microgenetic method: 对学生认知变化的精细信息进行纵向研究的一种方法Siegler & Crowley, 1991- 研究问题:认知发展变化的关键环节的问题

- 实验设计:对照组 vs. 练习组或干预组;高密度的观察与反复测试

- 实验过程:前测阶段——练习或干预阶段——后测阶段

- 实验数据:行为,准确率,反应时,口语报告

- 研究目的:获取认知变化的详细资料,探讨认知变化的具体过程与潜在机制

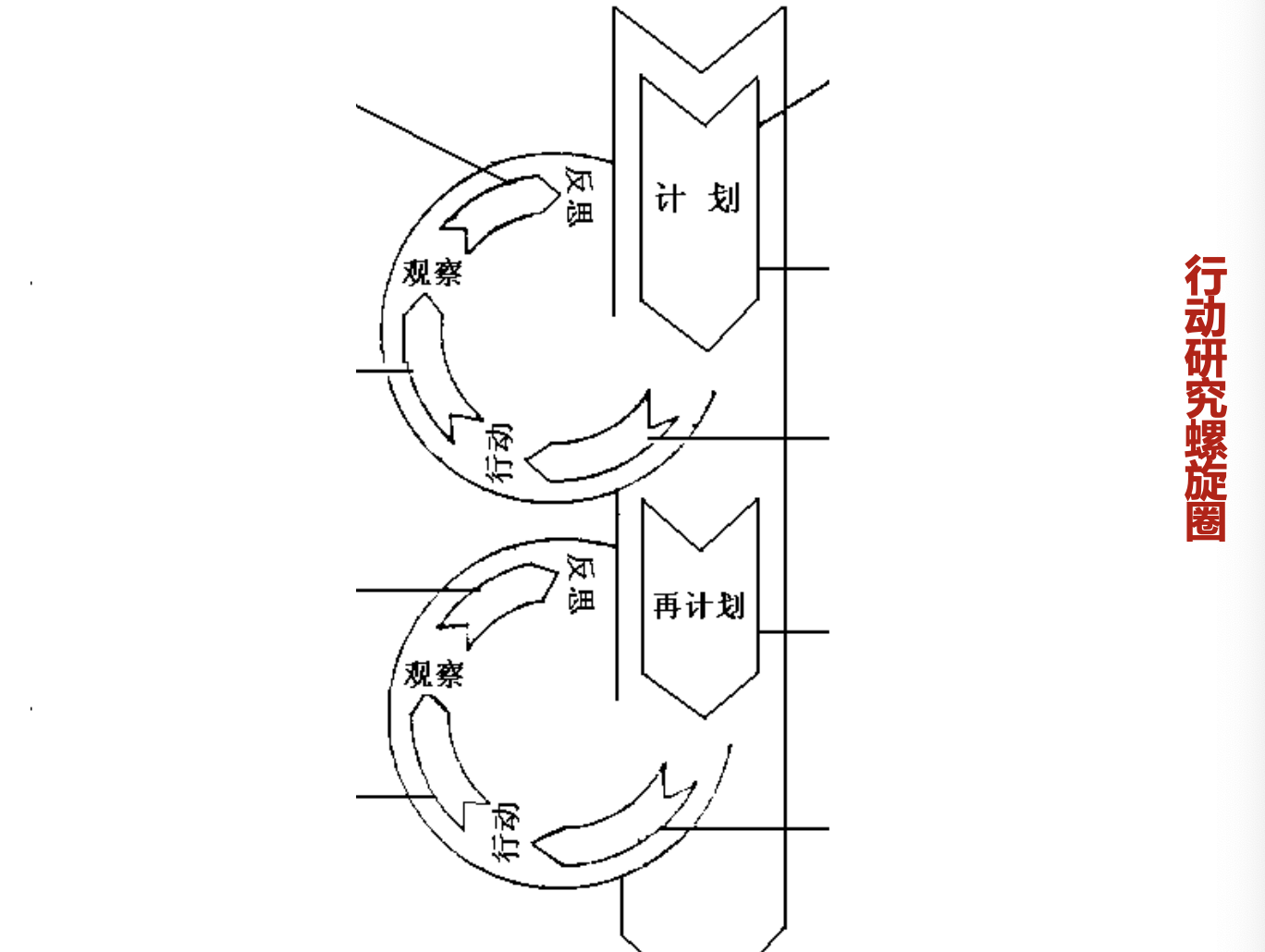

- 教育行动研究

educational action research: 在教育情境中的参与者(如教师、学生、校长)所采用的一种自我反思式的探究,以此提高对实践的理解并促进自身的教育实践Carr & Kemmis,1986,转引自McNiff,1988,p27- 教育研究者关注理论、规律、数据, 研究过程精确、客观、严格控制, 研究结果自成体系

- 教育实践者关注实际问题, 研究过程中往往不能随意操控进度和方式, 研究结果指导具体的教育改革

- 研究性质:只是一种研究取向,而不是一种研究方法

- 研究过程:计划——行动——观察——反思

- 研究特点:①为行动

指导教学实践而研究、②对行动进行研究、③在行动中教学实践中研究、④在动态情境下进行研究

- 微观发生法

- 设计型研究

- 科学研究分类

- 自然科学

natural sciences: 旨在发现和描述客观世界的规律,分析科学 - 人工科学

sciences of the artificial: 旨在提出完善的设计方案,设计科学

- 自然科学

- 设计型研究

design-based research: 旨在通过形成性研究过程来检验和改进根据有关原理和先期研究而做出的教育设计参见张建伟,孙燕青,2005 - 研究特点: ①基于理论与前期研究、②逐步实验与改进、③改进实践与完善理论双重使命、④生态情境下实施

- 科学研究分类

- 与教育心理学有关的主要学术组织

- 美国心理学会

American Psychological Association, APA教育心理学分会 - 美国教育研究会

American Educational Research Association, AERA - 国际学习科学协会

International Society of the Learning Sciences - 认知科学协会

The Cognitive Science Society - 欧洲学习和教学研究协会

European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI - 中国心理学会

Chinese Psychological Society教育心理专业委员会

- 美国心理学会

学生心理发展与教育

心理发展与教育两者相互依存,相互促进:

- 教育必须以学生心理发展的水平和特点为依据

- 准备性原则 / 量力性原则 / 可接受性原则:根据学生原有的准备状态进行新的教学

准备状态指: 学生在从事新的学习时, 其原有知识水平和心理发展水平对新学习的适合性, 从而确保可能的成功、教育活动的经济而合理

- 准备性原则 / 量力性原则 / 可接受性原则:根据学生原有的准备状态进行新的教学

- 教育对儿童的心理发展起着主导的作用

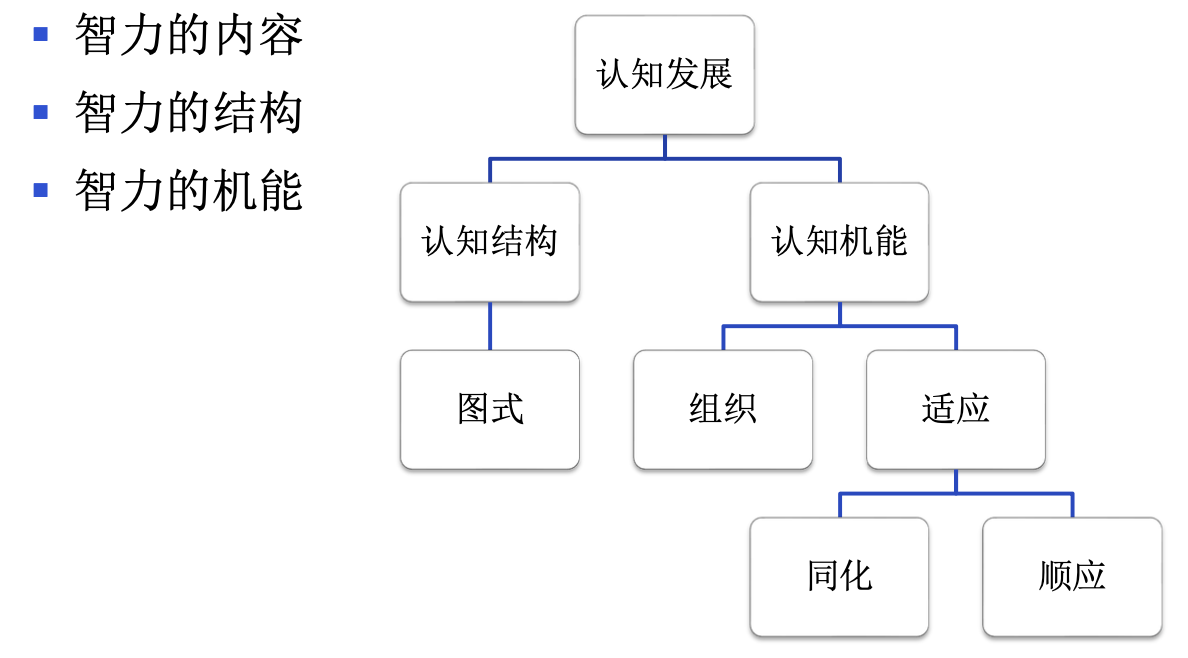

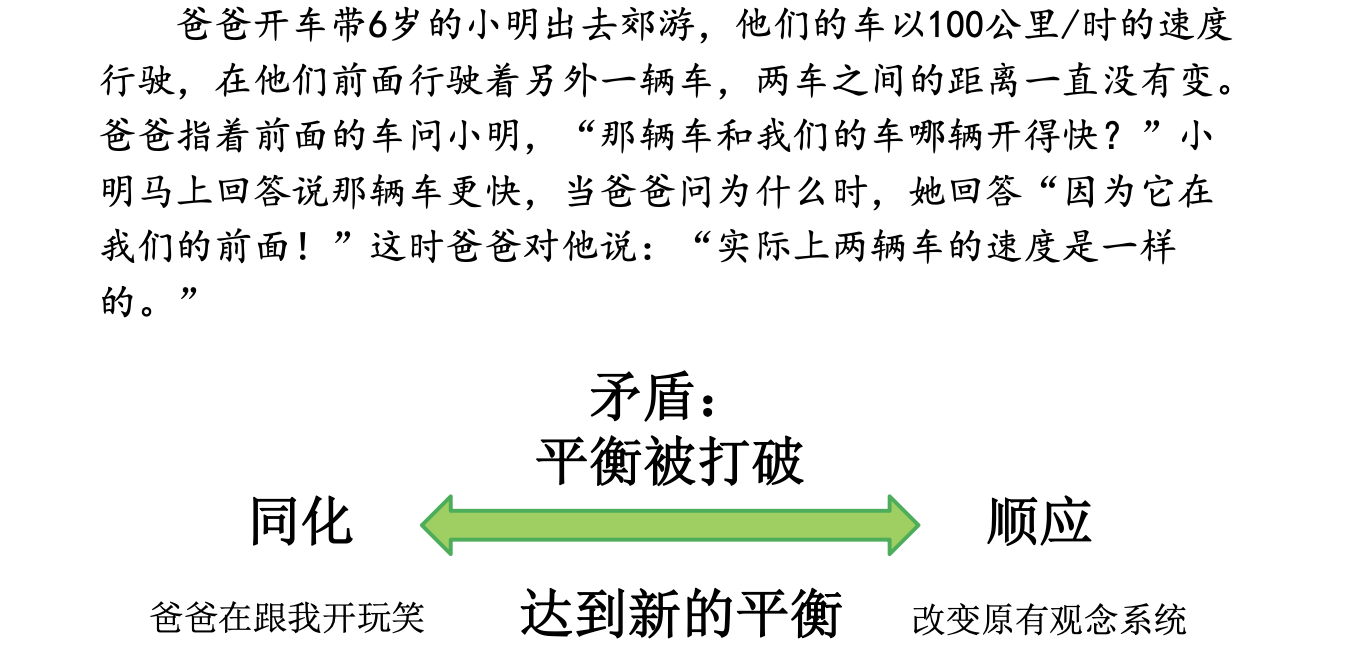

皮亚杰认知发展理论与教育

- 认知发展观

- 发生认识论

constructivism:认知是个体在与环境不断的相互作用中实现的知识来源于动作而非客体- 经验论:洛克

Locke认为人的认识是由感觉经验构成的白板论 - 唯理论: 莱布尼茨

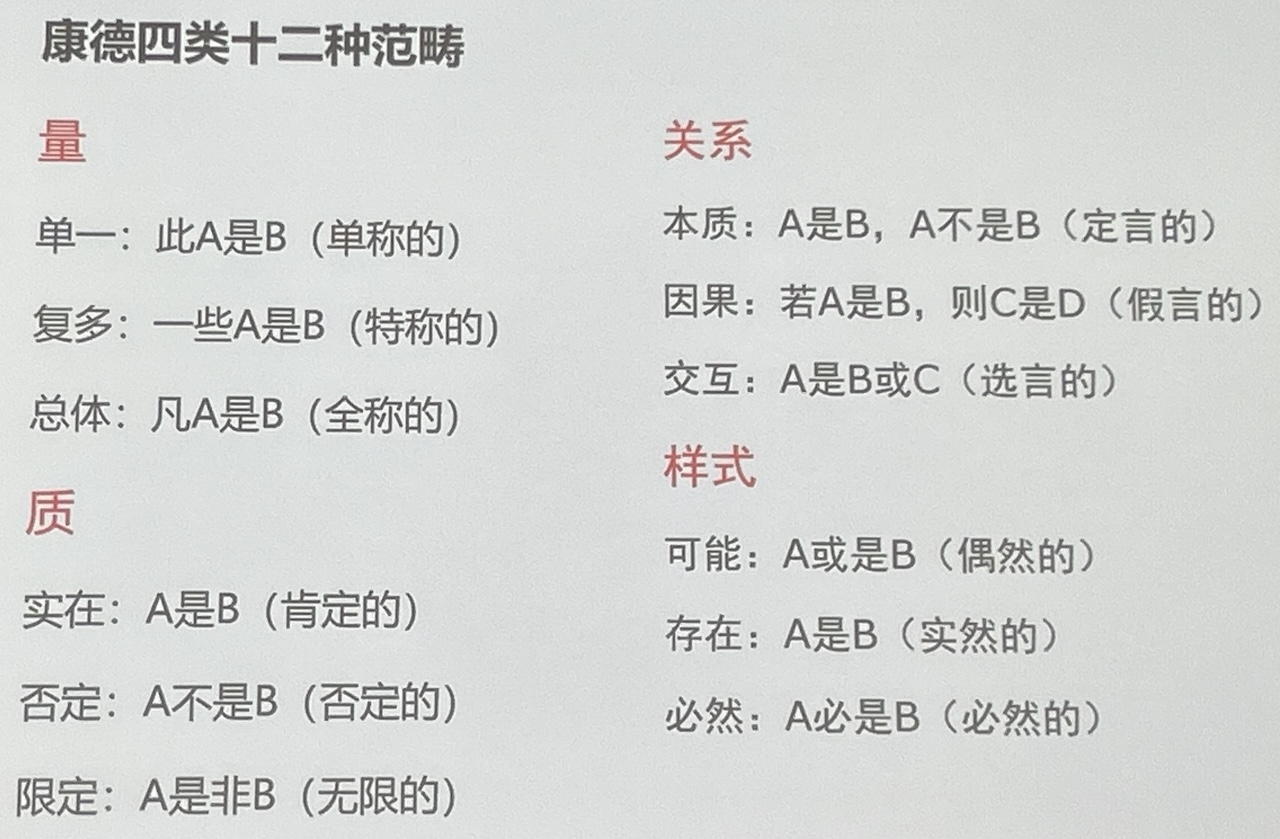

Leibniz认为人的认识是由理性构成的天赋观念 - 先验理性: 康德

Kant认为人的认识是基于四类量/质/关系/样式十二种先验范畴形成的

- 建构主义: 皮亚杰

Piaget认为人没有先验的范畴, 认知是个体在与环境不断的相互作用中实现的

- 经验论:洛克

- 发展是个体建构的过程,是个体在与环境不断的相互作用中实现的

- 图式

scheme:一个有组织的、可重复的行为或思维模式, 参见发展心理学 - 同化

assimilation:把外界元素整合到一个正在形成或已经形成的结构中 - 顺应

accommodation:同化性的图式或结构受到它所同化的元素的影响而发生改变 - 平衡

equilibrium:在同化过程的某一时刻所达到的某种认知上的均衡状态;个体对环境的同化与顺应之间的均势balance

- 发生认识论

- 认知发展阶段

- 运算

operations:内部的智力或操作如加减乘除、心理旋转; 合格的运算具有同一性、可逆性、补偿性、系统性 - 感知运动阶段

sensorimotor stage:0-2岁参见发展心理学- 形成客体永恒性

object permanence - 出现目标定向行为

goal-directed actions

- 形成客体永恒性

- 前运算阶段

preoperational stage:2-7岁参见发展心理学- 获得符号语言功能

semiotic function - 具有自我中心倾向

egocentric - 教学建议

- 进行比较任务

x比x大还是小 - 进行角色轮换游戏

过家家 - 多观察

多角度观察小动物 - 任务中提供具体提示和可视化

- 多提供切身体验

玩游戏 - 鼓励儿童进行探索

- 鼓励儿童与他人互动

- 进行比较任务

- 获得符号语言功能

- 具体运算阶段

concrete operational stage:7-11岁参见发展心理学- 形成守恒

conservation观念如长度、体积、重量 - 在熟悉情境下形成概念、发现问题、解决问题

- 获得分类

classification认知能力 - 获得排序

seriation认知能力 - 获得去中心化

decentration认知能力不再只关注自己的角度,考虑多个方面 - 教学建议

- 鼓励儿童自己发现概念和原理

而不是直接告诉 - 多进行排序和分类任务

- 举例呈现抽象概念

- 安排需要守恒概念的活动

如水杯倒水 - 鼓励学生分组合作、进行言语解释

- 鼓励学生说出解答的依据或论证

- 鼓励儿童自己发现概念和原理

- 形成守恒

- 形式运算阶段

formal operational stage:11岁至成人参见发展心理学- 思维超越对具体事物的依赖,形式从内容中分离出来

- 形成多维度、抽象思维

- 学会使用命题、假设、逻辑推理

- 理解符号意义、隐喻,概括

- 教学建议

- 注意个体差异

并非所有儿童12岁以后都达到形式运算 - 提出有趣问题,要求学生做出假设、解决,并评价

- 要求考虑一切可能解答

- 开展项目和调查活动,指导分离并控制变量

- 鼓励观察变量关系

- 概括总结知识

- 注意个体差异

- 运算

- 发展的因素

- 成熟

maturation: 机体的成长,特别是神经系统和内分泌系统的成熟 - 练习与经验

practice and experience: 个体对物体施加动作过程中的练习和习得的经验知识来源于动作,而非来源于物体- 物理经验

physical experience: 个体作用于物体,抽象出物体的特性; 通过经验抽象empirical abstraction获得 - 逻辑数理经验

logic-mathematical experience: 个体作用于物体,抽象出来的动作之间的相互协调关系; 通过反思抽象reflective abstraction获得

- 物理经验

- 社会性经验

social transmission: 社会环境中人与人之间的相互作用和社会文化的传递- 包括同龄人、父母、教师、其他成人

- 在学校或其他特定环境中发生

- 社会约定知识:诸如规则、法律、道德、价值、伦理、习俗、名称和语言系统等方面的知识

- 与他人互动促使不平衡出现

- 平衡化

equilibration: 个体在自身不断成熟的内部组织与环境相互作用过程中的自我调节衍生论/建构主义 vs 预成论

- 成熟

- 局限性

- 发展阶段的问题: 儿童思维缺少一致性

如数量守恒比重量守恒早1-2年获得 - 低估儿童的能力: 重复研究或研究变式得出了不同结果

如改进的三山实验——警察捉小偷 - 低估了社会文化和环境的影响

- 发展阶段的问题: 儿童思维缺少一致性

- 对教育的意义

- 教育要促进儿童内部的积极主动的建构过程: 要关注儿童是怎么知道的而非是否知道、引导儿童自己积极尝试取得外部世界的意义的活动

- 教育应当适合儿童当前的发展阶段: 不要教明显超出儿童发展水平的材料

因为既无法引发同化也无法引发顺应, 而教育应引发认知冲突、不要毫无根据地或人为地加速儿童的发展 - 教育应考虑儿童的个体差异并因材施教

- 对学前教育

不要过早教授数理知识、数学和科学教育、教改目标、课程设置和教材编制、教学方法影响巨大采用活动法、考虑儿童的兴趣、间接教学而不直接告诉答案、理性看待和积极处理儿童的错误并促进儿童自我推理、重视同伴影响

维果斯基文化历史发展理论与教育

参见发展心理学

- 文化历史论

- 特点

- 辩证唯物主义和历史唯物主义在心理学的恰当应用

- 反对行为主义的刺激—反应与对意识的排除

- 反对格式塔心理学的直觉主义

- 研究高级心理机能及其社会历史发生问题

- 活动论: 人的高级心理机能的发展起源于社会文化历史的发展,而文化是社会活动的产物

- 人的心理受劳动活动制约,人的心理过程的变化与其实践活动过程的变化是同样的

- 人的活动是集体活动(社会活动),以劳动为基础的社会生活的基本结构也制约着人的心理的基本结构

如中文中千、万、亿, 英文中thousand, million, billion的差异

- 符号中介论: 语言符号的创造并使用导致人在低级的心理机能的基础上形成了各种新质的高级心理机能

- 人的劳动活动与心理活动都是以工具为中介的

- 两种性质不同但彼此联系的工具: 物质生产工具

指向外部,引起客体变化和精神生产工具 (语言和符号系统)指向个体内部,影响心理结构和行为; 在中介人的活动的同时,从根本上改变了人的心理结构,从而形成了人类特有的高级的、被中介的心理机能

- 内化论: 高级心理机能是外部活动不断内化的结果

- 人的以符号系统为中介的高级心理机能是从外部集体活动内化而成的

- 从外部心理过程结构向内部心理过程结构转化的过程就是内化过程

- 人的心理发展是在从活动外部的、展开的、集体的形式向活动内部的、精简的、个体的形式的转化中实现的

外部言语阶段—自我言语阶段—内部言语阶段

- 特点

- 心理发展观: 心理发展是个体心理在环境和教育的影响下,在低级心理机能的基础上逐渐向高级心理机能转化的过程

- 低级心理机能: 简单知觉、无意注意、自然记忆等

- 高级心理机能: 类别性知觉、有意注意、逻辑记忆、抽象思维、创造性想象、高级情感以及具有预见的愿望等

- 以符号为中介的机能

- 社会历史性发展的结果

- 发展的标志性表现

- 心理活动的随意机能增强

- 心理活动的抽象—概括机能提高

- 各种心理机能间的关系不断变化、重新组合而形成新的系统

- 心理活动的个性化

- 教学与发展

- 对教学和发展的关系已有观点

- 儿童发展过程不依赖于教学过程

教学跟在发展之后 - 教学即发展

教学与发展同步 - 对前面两种观点的简单结合

教学以发展为准备,刺激并推进发展

- 儿童发展过程不依赖于教学过程

- 维果斯基的教学与发展关系的辩证观点

- 教学的界定与分类: 教学是儿童与其他人以及语言等符号系统进行社会性相互作用的一种重要活动形式

学前教学——学校教学 - 最近发展区: 教学走在发展的前面; 最近发展区表征了最近发展的可能性,代表了教学的最高阈限

教学法不应以儿童发展的昨天,而应以儿童发展的明天为目标- 教学走在发展的前面。最近发展区表征了最近发展的可能性,代表了教学的最高阈限

- 教学的本质特征是造成了最近发展区,引起、唤醒、启发了一系列内部发展过程

- 正确的教学导致和启发一系列没有教学根本就不可能实现的发展过程

- 儿童发展的过程跟随着建立最近发展区的教学

- 最近发展区概念对教学实践的意义

- 学校教育和课程对整体智力机能的引导作用

- 确定教学的敏感期

- 教师对学生最近发展区的敏感性

- 重新树立对有效学习的动态观念

- 教学的界定与分类: 教学是儿童与其他人以及语言等符号系统进行社会性相互作用的一种重要活动形式

- 对教学和发展的关系已有观点

- 对教育的意义

- 布鲁纳等人根据维果斯基的最近发展区和辅助学习的概念,提出了教学支架的概念

- 布朗等人根据维果斯基的社会交往和教学支持观点开发出交互式教学模式

- 维果斯基理论是合作学习、情境学习的基础

- 维果斯基的社会交互和内化观点对认知学徒制的提出有一定影响

埃里克森心理社会发展理论与教育

参见发展心理学

- 心理社会发展理论

- 个体的发展贯穿人生过程的全程,在这个过程中存在阶段性。各个阶段都有特定的目标、任务和冲突,后一阶段发展任务

developmental task的完成依赖于早期任务、冲突的解决 - 在发展的不同阶段,个体都面临着发展危机

developmental crisis。个体解决危机的方式会对个体对自我形象和社会见解产生持久的影响。成功克服这些危机,个体就得到了发展 - 心理社会发展的八个阶段:

- 个体的发展贯穿人生过程的全程,在这个过程中存在阶段性。各个阶段都有特定的目标、任务和冲突,后一阶段发展任务

| 发展阶段 | 年龄 | 生命危机 | 重要元素 | 生命问题 | 发展重点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 婴儿期 | 0-1岁 | 信任 Basic Turst 与不信任 Mistrust |

妈妈 | 我是安全的吗 | 得到、给予 |

| 儿童早期 | 1-3岁 | 自主行动 Autonomy 与羞怯怀疑 Shame & Doubt |

父母 | 我能探究吗 | 支持、放手 |

| 学前期 / 游戏期 | 3-6岁 | 主动 Initiative 与内疚 Guilt |

家庭成员 | 我能探索吗 | 做事 追随、模仿 游戏 |

| 学龄期 | 6-12岁 | 勤奋进取 Industry 与自卑自贬 Inferiority |

邻居、学校 | 我有信心吗 | 完成事情/共同完成事情 |

| 青年期 | 12-20岁 | 同一性 Identity 与角色混乱 Role Confusion |

同伴、领导榜样 | 我是谁 | 成为自己、分享自己 |

| 成年早期 | 20-35岁 | 亲密 Intimacy 与疏离 Isolation |

朋友、恋人、竞争合作伙伴 | 我的TA在哪里 | 在另一半那里找到自己 |

| 成年中期 | 35-60岁 | 繁衍 Generativity 与停滞 Stagnation |

家庭与事业并重 | 我可以关心谁 | 关照他人、关照社会 |

| 老年期 / 成年晚期 | 60岁以后 | 完整无缺 Interity 与悲观沮丧 Despair |

我的一生 | 我一生无悔吗 | 实现自我 |

- 对教育的意义

- 注重文化和社会因素对发展的重要作用

- 注重人格的全面发展

- 秉持全程发展观

- 批评、争论和思考

- 理论缺乏实证研究的支持

- 八个阶段的划分是否合理

- 对每一个阶段的心理任务或危机缺乏科学的界定

- 没有解释个体如何以及为什么从一个阶段发展到另一个阶段

- 不够重视个体的主观能动性, 过于强调早期经历对个体的影响

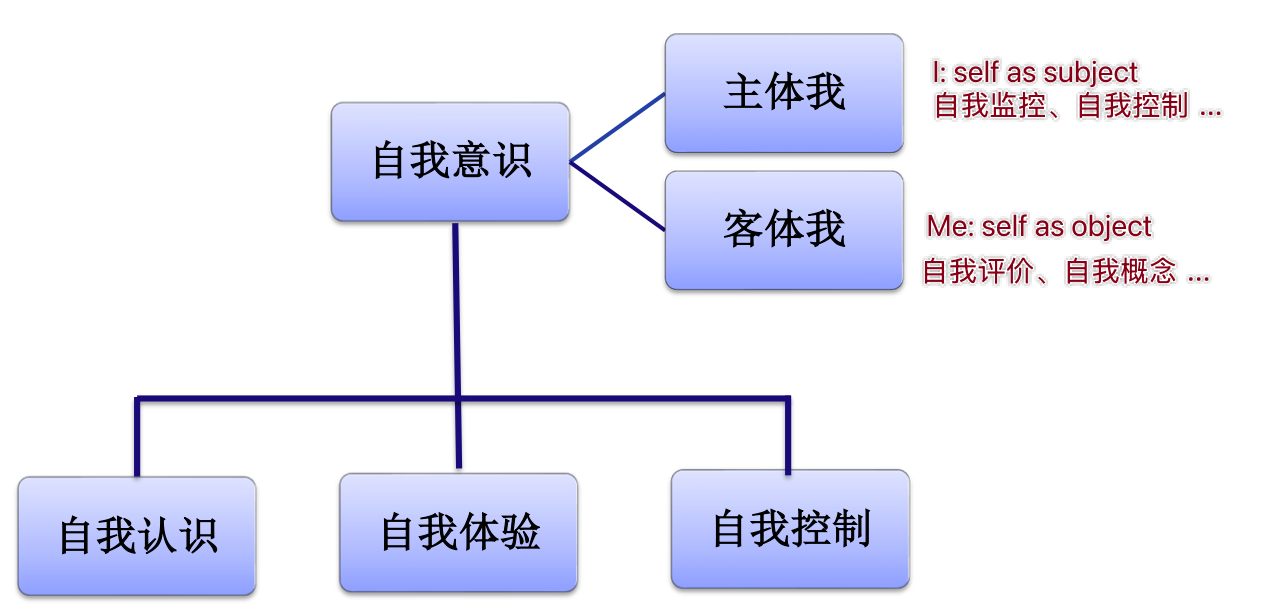

学生自我概念与自尊发展

- 自我觉知

self-awareness: 将自己作为自己注意指向的对象 - 自我知觉

self-perception: 通过观察自己的外显行为而不是内部状态来推测自己的态度 - 自我意识

self-consciousness: 个体对自己的认识以及自己和周围人关系的认识

- 公众自我意识

public self-consciousness: 关注自己在他人眼中形象的倾向 - 私人自我意识

private self-consciousness: 关注内在自我的倾向

- 公众自我意识

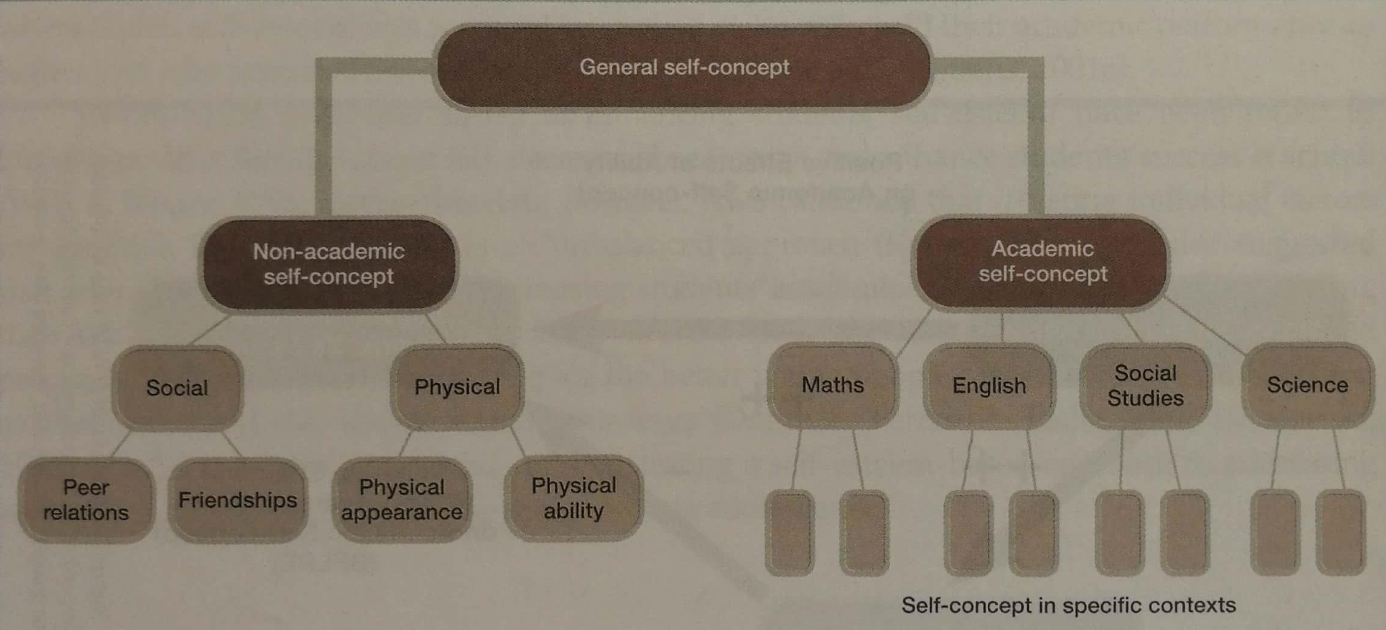

- 自我概念

self-concept: 由个体对自身的观念、情感和态度组成的混合物

- 工作自我概念

work self-concept: 在特定情境中突出的自我概念 - 自我复杂性

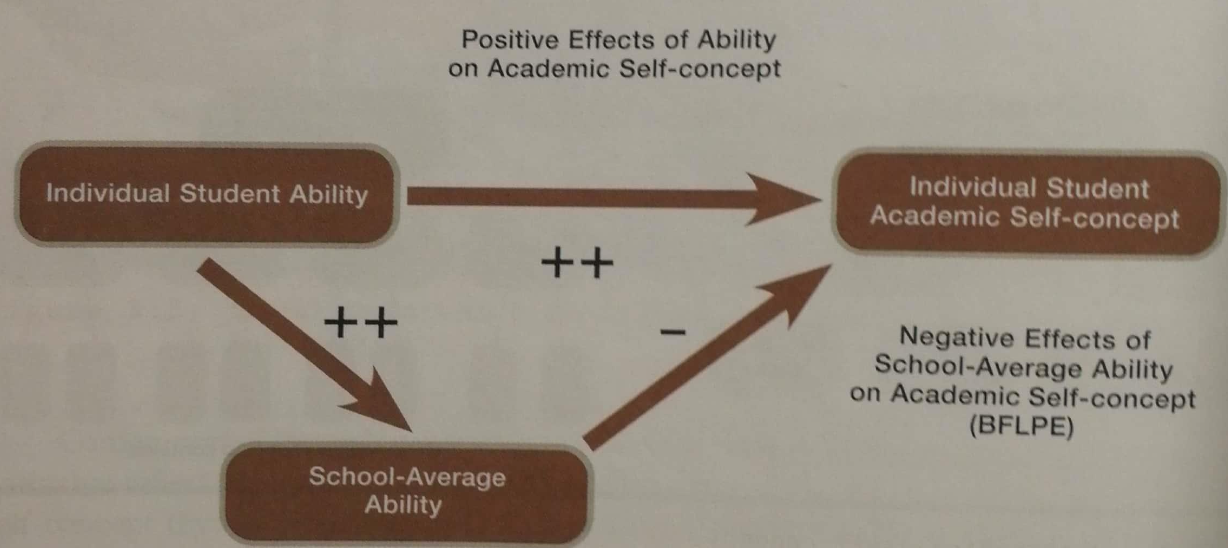

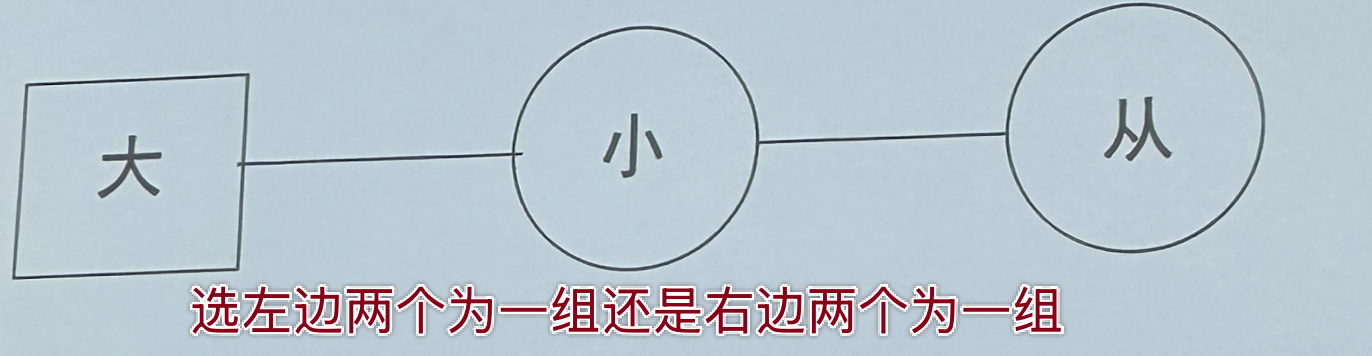

self-complexity: 个体思考自己时所利用的维度的数量 - 大鱼小池塘效应

big-fish-little-pond effect: 能力同等的学生, 在平均成绩较高的班级/学校中, 个体的自我概念较低

- 工作自我概念

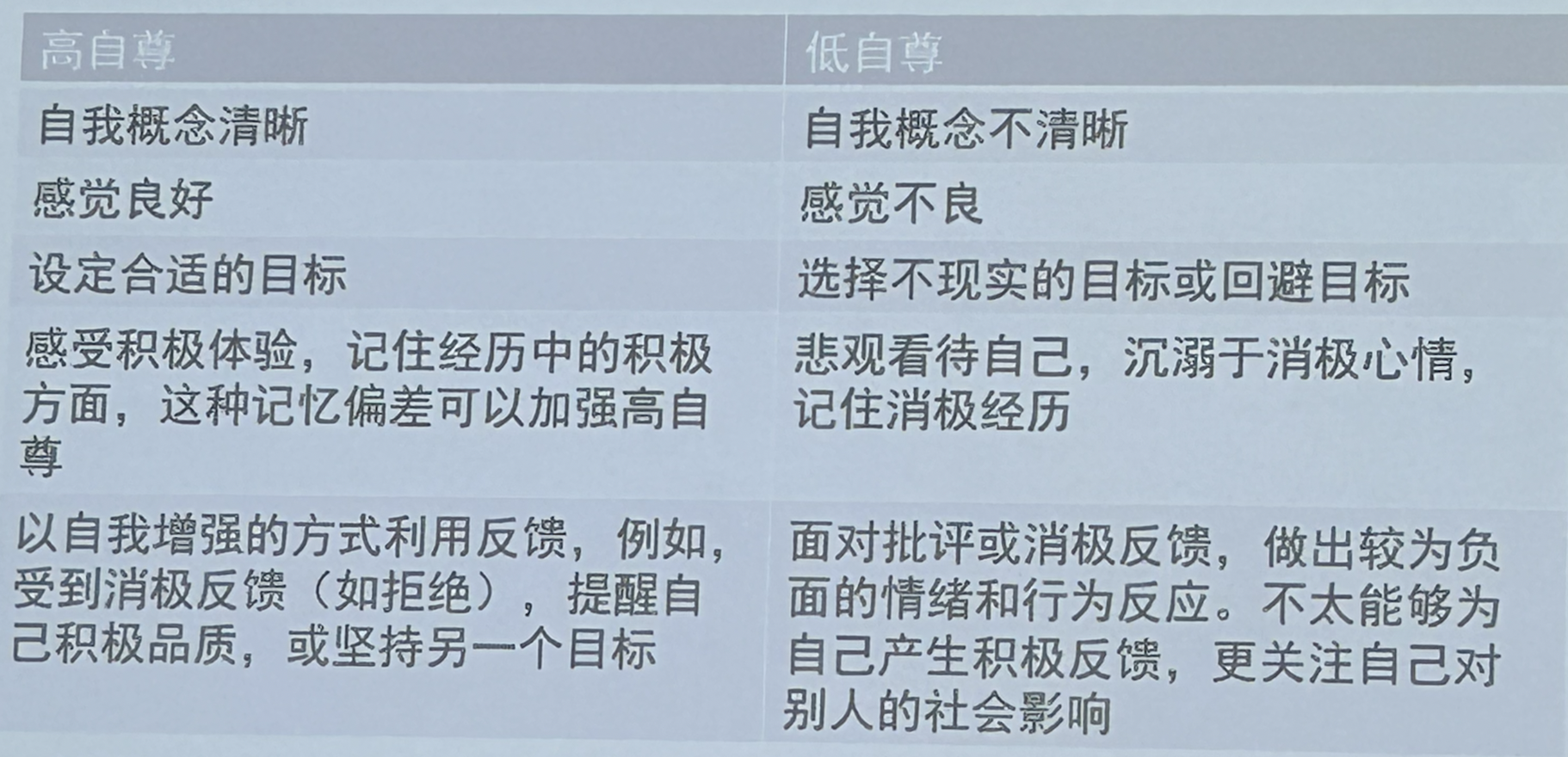

- 自尊

self-esteem: 个体对自己的评价及其情绪- 自尊

self-esteem= 自我胜任self-competence+ 自我喜欢self-liking

- 自尊

- 集体自尊

collective self-esteem: 个体对自己所属群体的价值的认识- 小团伙

clique: 相互了解, 具有相似性; 是同伴选择、同伴社会化倾向于和同伴保持一致的共同结果 - 大类群

crowd: 具有特定特征, 有性别差异; 与自我同一性、学业成绩相关- 女性更可能成为其中的”活跃分子”

populars/preps、”孤独者”loners和”普通人”normals - 男性更可能成为其中的”体育明星”

jocks和”边缘人”druggies/partyers/burnouts - 男女都可能成为”书呆子”

nerds/brains

- 女性更可能成为其中的”活跃分子”

- 培养自尊需要从重要感

sense of significance、成就感sense of competence、力量感sense of power三个方面着手

- 小团伙

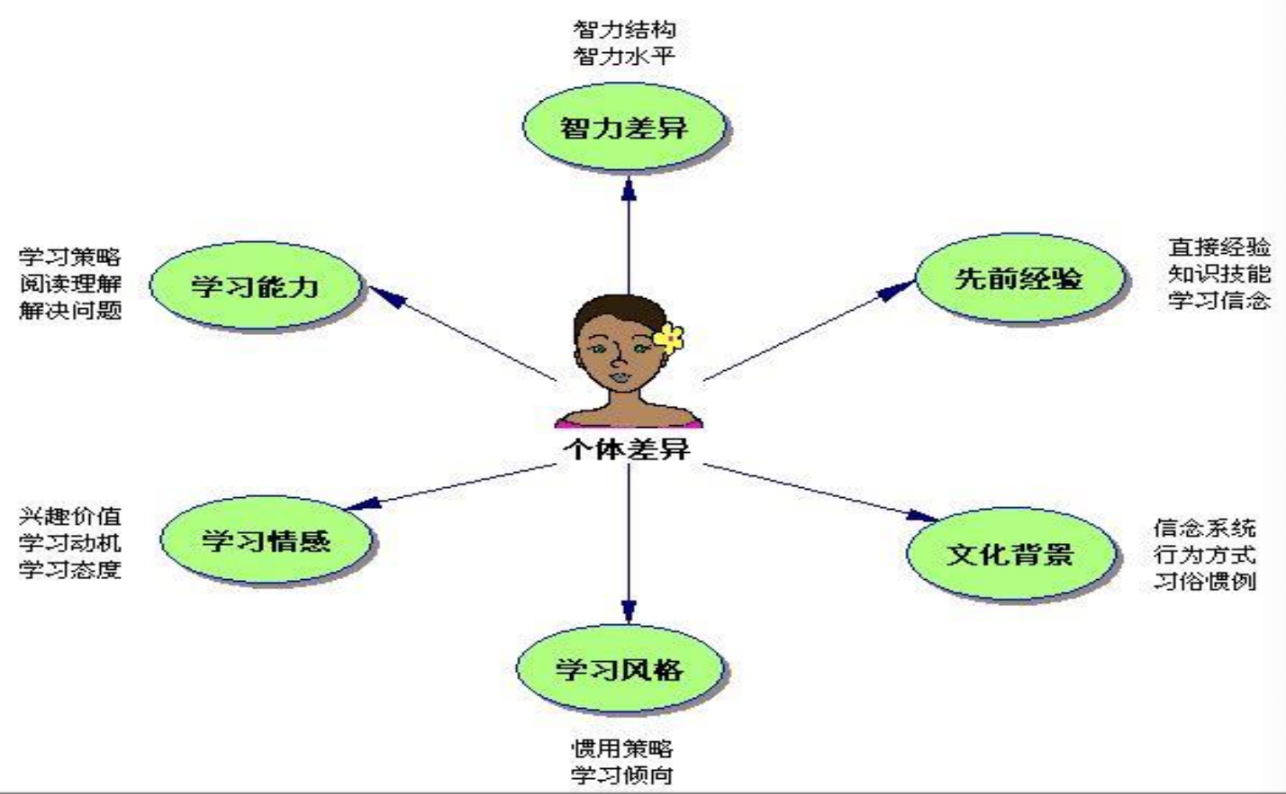

学生个体差异

个体智力差异

智力到底是什么:

- 认知过程: 包含不同认知过程的复杂互动和协调

- 适应性: 可以被灵活用来应对各种情境和问题

- 与学习能力有关: 在特定领域具有智力优势的人能够更快、更容易学习这一领域的新信息和新技能

- 与先前知识有关: 使用先前知识有效地分析和理解新情境

- 文化特异性: 在一种文化中被认为聪明的行为在另一种文化中不一定是聪明的行为

智力的两因素论

- 普遍因素和个别因素

Spearman, 1927: 智力是由一个普遍因素general factor和若干个别因素specific factor组成; 可以通过测试来得到智商IQ分数 (mean=100, SD=15)- IQ 大于 130 为”天才儿童”, 对其的培养包括加速制

acceleration和丰富制enrichment, 前者让学生以更快的速度学习如跳级,后者让学生学习更多的内容加深、拓展 - IQ 小于 70 为”智力落后儿童”, 对其的培养强调回归主流

mainstreaming/ 全纳教育inclusive education, 二者都是为了让学生融入主流教育 - 对”智力落后儿童”的教育要个别化、直观化、充分练习

- 对智力测验的批评

- 使用不同测验、统计方法以及对数据的不同解释,导致不同的智力模型

Davidson & Downing,2001 - 对测验上的表现的关注,会将界定为智力的能力范围限定在为测验表现所看重的那些能力

Gardner, 1999 - 它不能为教学计划提供有用的信息, 且偏向某些特定的文化群体, 助长了教育不平等

- 使用不同测验、统计方法以及对数据的不同解释,导致不同的智力模型

- IQ 大于 130 为”天才儿童”, 对其的培养包括加速制

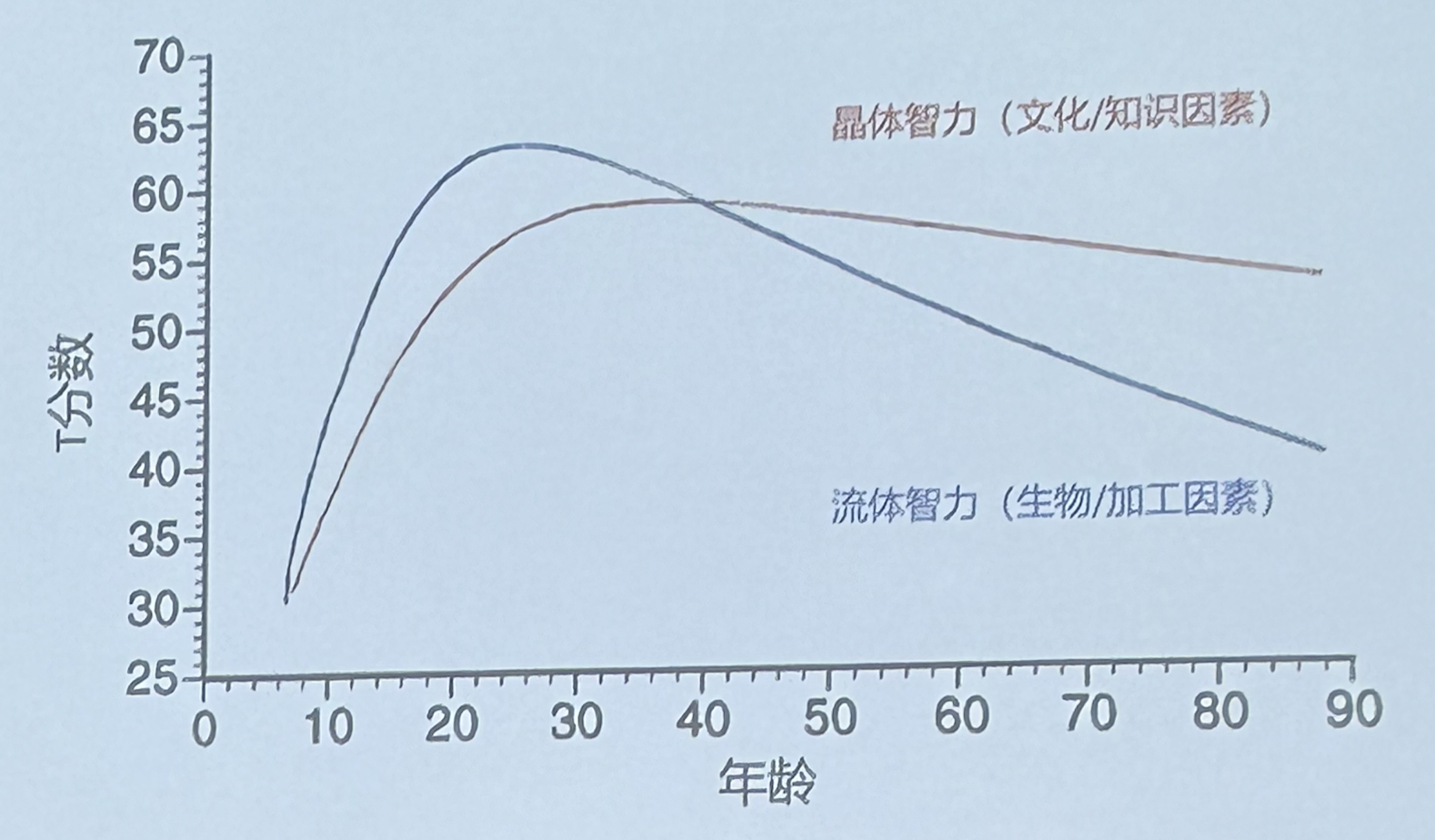

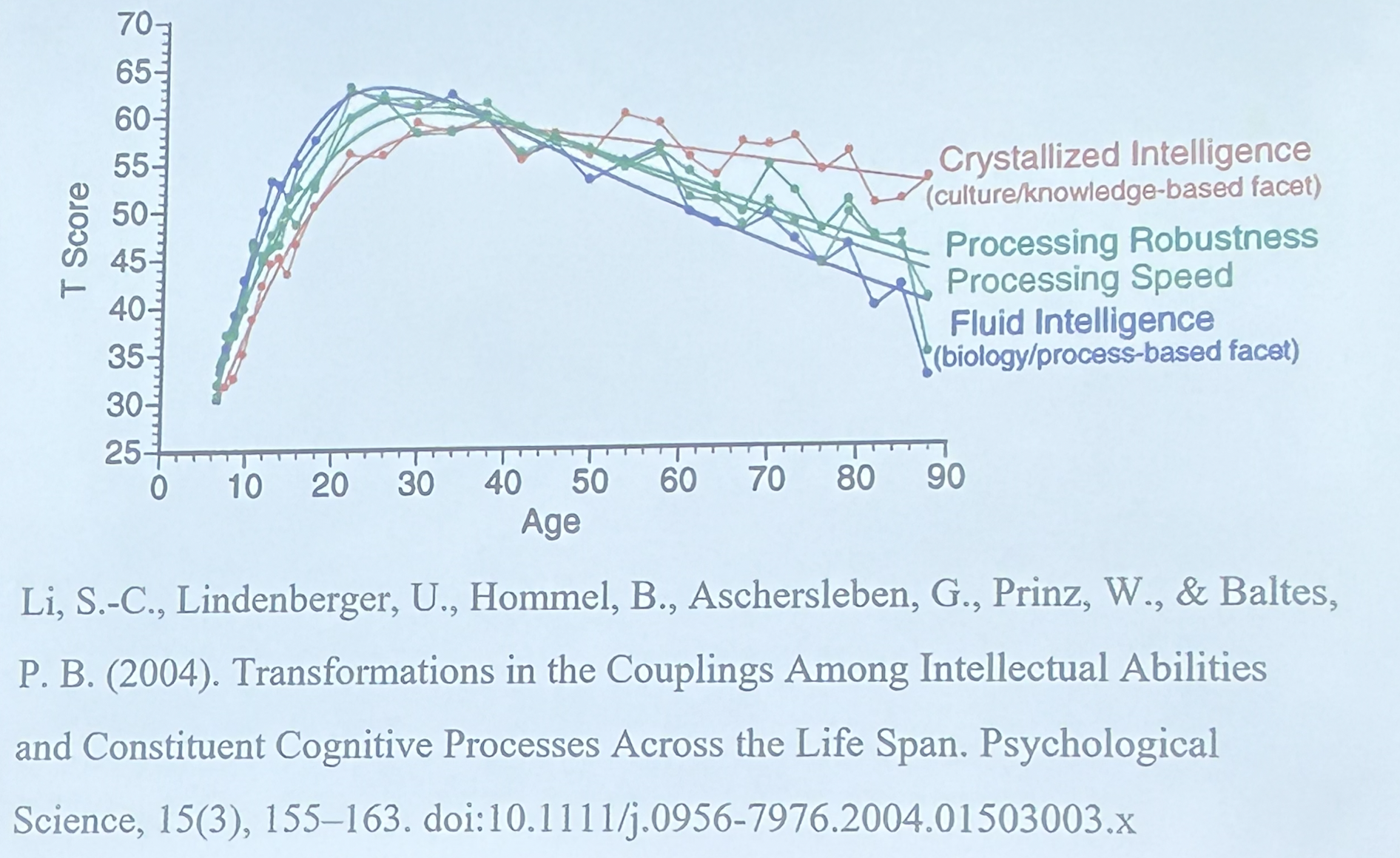

- 流体智力与晶体智力

Cattell, 1963: 流体智力fluid intelligence指基本与文化无关的、非言语的心智能力; 晶体智力crystallized intelligence指应用从社会文化中习得的解决问题的方法的能力

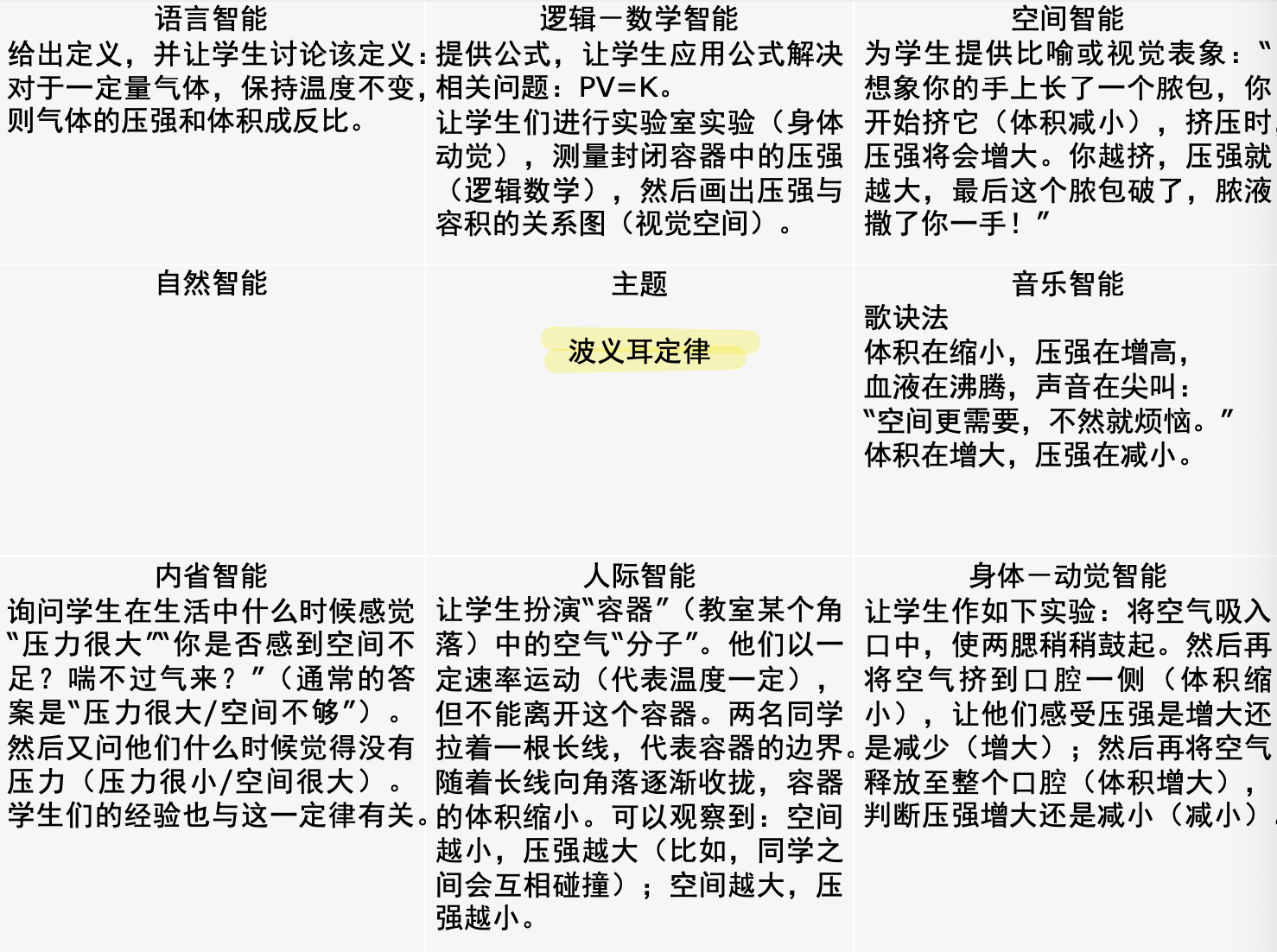

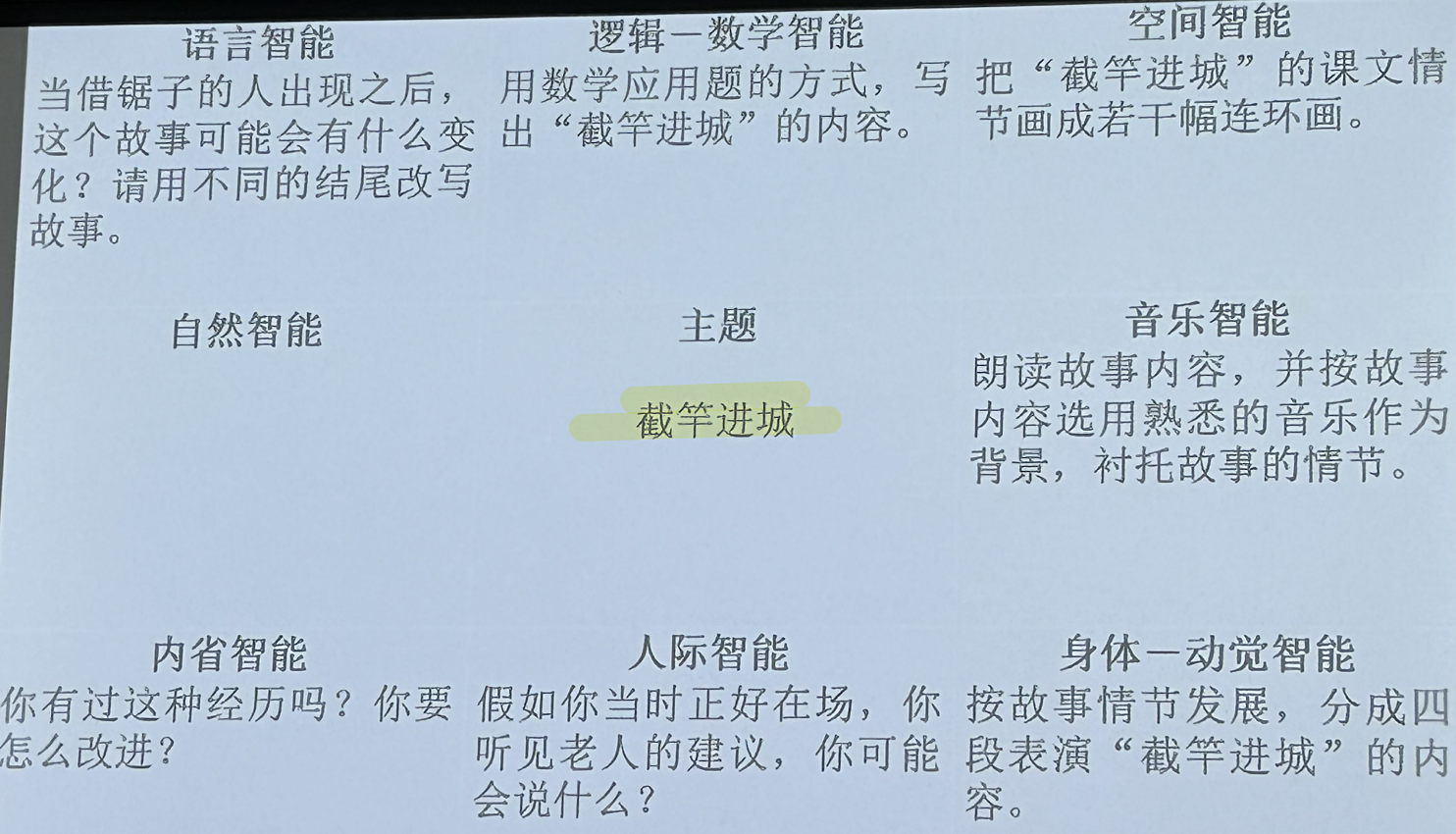

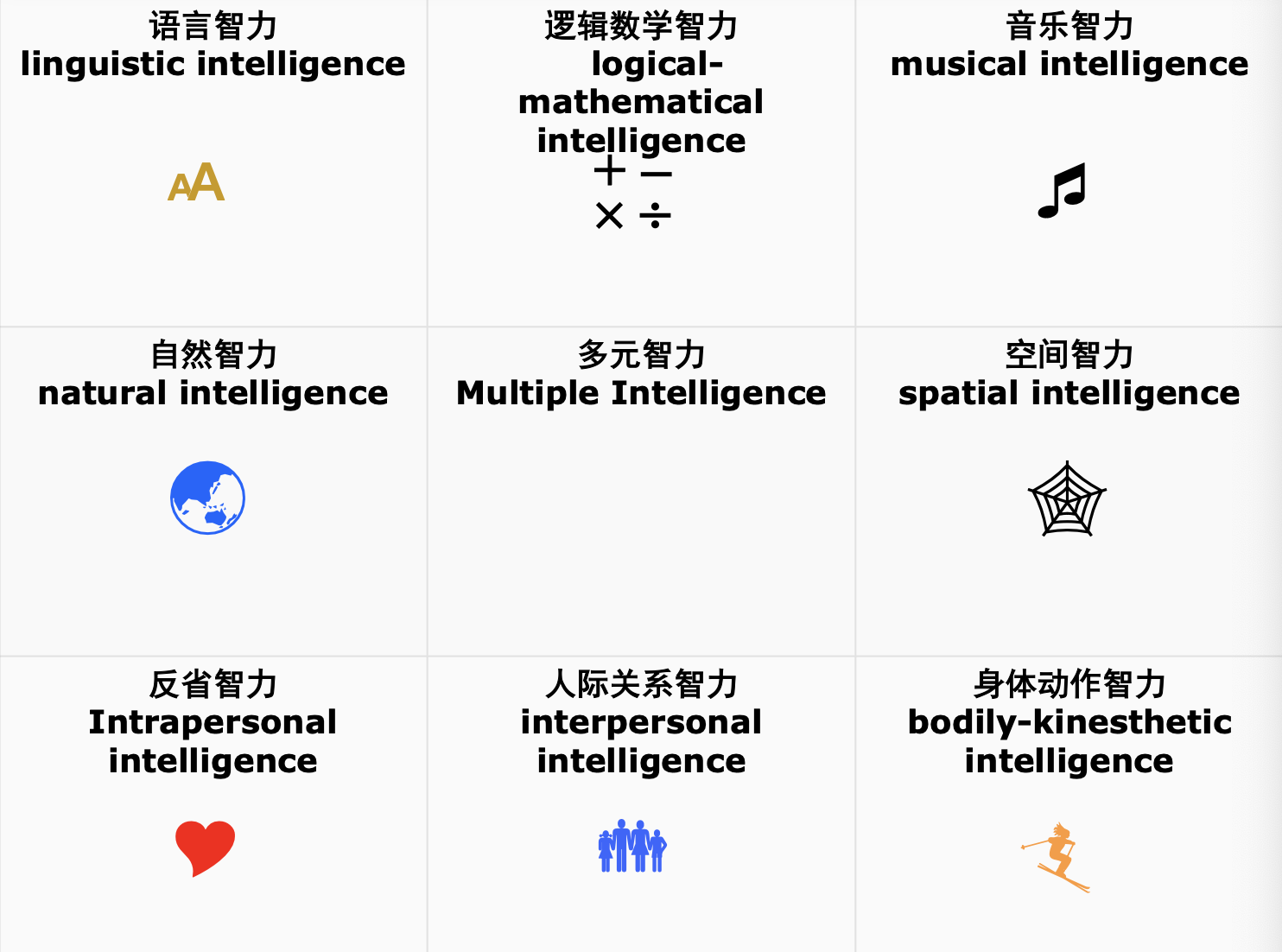

多元智力理论

Multiple Intelligence Theory Gardner, 1983: 智力是在特定的文化背景下或社会中,解决问题或创作产品的能力

- 教育意义

- 以个人为中心的教育: 学生的智力组合有差异、不同智力成分是动态发展的, 因此要扬长补短、以长促短

- 为多途径理解而教学: 为学生提供不同的切入点、呈现有益的类比、以不同方式表述

- 扩展智力的测评类型

- 教学应用

- 单学科课内结合不同的智力类型进行教学

- 多学科针对同一主题进行整合教学

例如: 放风筝-语文+劳作+美术+体育

- 单学科课内结合不同的智力类型进行教学

- 评价

- 缺乏心理学实验证据

- 结构性弱,智力种数无逻辑地增长

- 设想的各种智力彼此独立

- 智力等同于特殊领域的专长或认知风格

- 教育应用注意事项

- 不要试图利用种种智力传授所有概念或课程

- 通过从事某些运动并不一定可激活或锻炼特定智力

- 不要将智力当作记忆手段

- 不要依据智力给人贴标签

| 智力类型 | 界定 | 代表人物 | 教学应用 |

|---|---|---|---|

| 语言智力 | 运用语言达到各种目的的能力以及对声音、韵律、语意、语序和灵活操纵语言的敏感能力,包括听、说、读和写的能力 | 诗人、记者、编辑、作家、演讲家和政治领袖 | 让学生流畅地表达出某个思想观点 |

| 逻辑数学智力 | 运算和推理等科学或数学的一般能力,以及处理较长推理、识别秩序、发现模型和建立因果模型的能力 | 侦探、律师、工程师、科学家和数学家 | 帮助学生学会用数字、逻辑以及模型来量化和阐明一个思想观点 |

| 音乐智力 | 感受、辨别、记忆、理解、评价、改变和表达音乐的能力 | 作曲家、指挥家、歌唱家、演奏家、乐器制造者 | 帮助学生理解和欣赏环境声音或者将思想观点以音乐旋律的形式表达出来 |

| 空间智力 | 准确感受视觉/空间世界的能力,包括感受、辨别、记忆、再造、转换以及修正物体的空间关系,并借此表达思想和情感的能力 | 画家、雕刻家、建筑师、航海家、博物学家和军事战略家 | 帮助学生以空间形式将一个思想观点表述出来 |

| 身体动作智力 | 控制自己身体运动和技术性地处理目标的能力 | 运动员、舞蹈家、外科医生、赛车手和发明家 | 帮助学生协调整个身体的动作或掌握一些动作技能 |

| 人际关系智力 | 与人相处和交往的能力,表现为觉察体验他人情绪、情感、气质、意图和需求的能力并据此做出适当反应的能力 | 教师、律师、推销员、临床治疗学家、公关人员、谈话节目主持人、管理者 | 开展一些团体活动来帮助学生掌握人际交往技能 |

| 内省智力 | 认识、洞察和反省自身的能力,并在正确的自我意识和自我评价的基础上形成自尊、自律和自制的能力 | 哲学家、小说家、律师 | 让学生反思其能力和人格,从而使其更清楚自己是怎样的一个人并如何完善自己 |

| 自然智力 | 认识物质世界的相似和相异性及动物、植物和自然环境其他事物的(如云、岩石等)能力 | 猎人、农民、生物学家、人类学家或者解剖学家 | 提供一些材料让学生进行分类并且分析自己是如何分类的 |

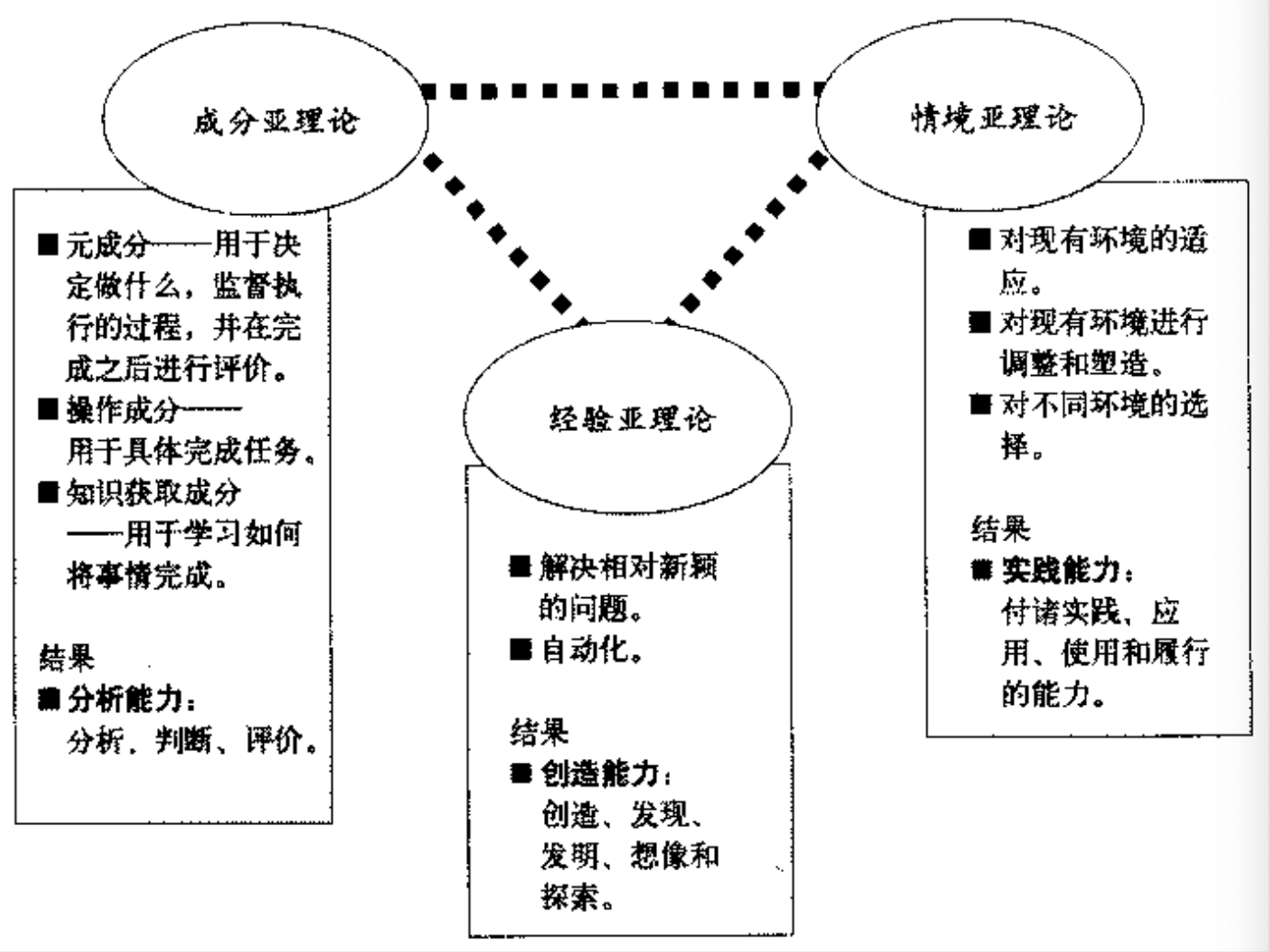

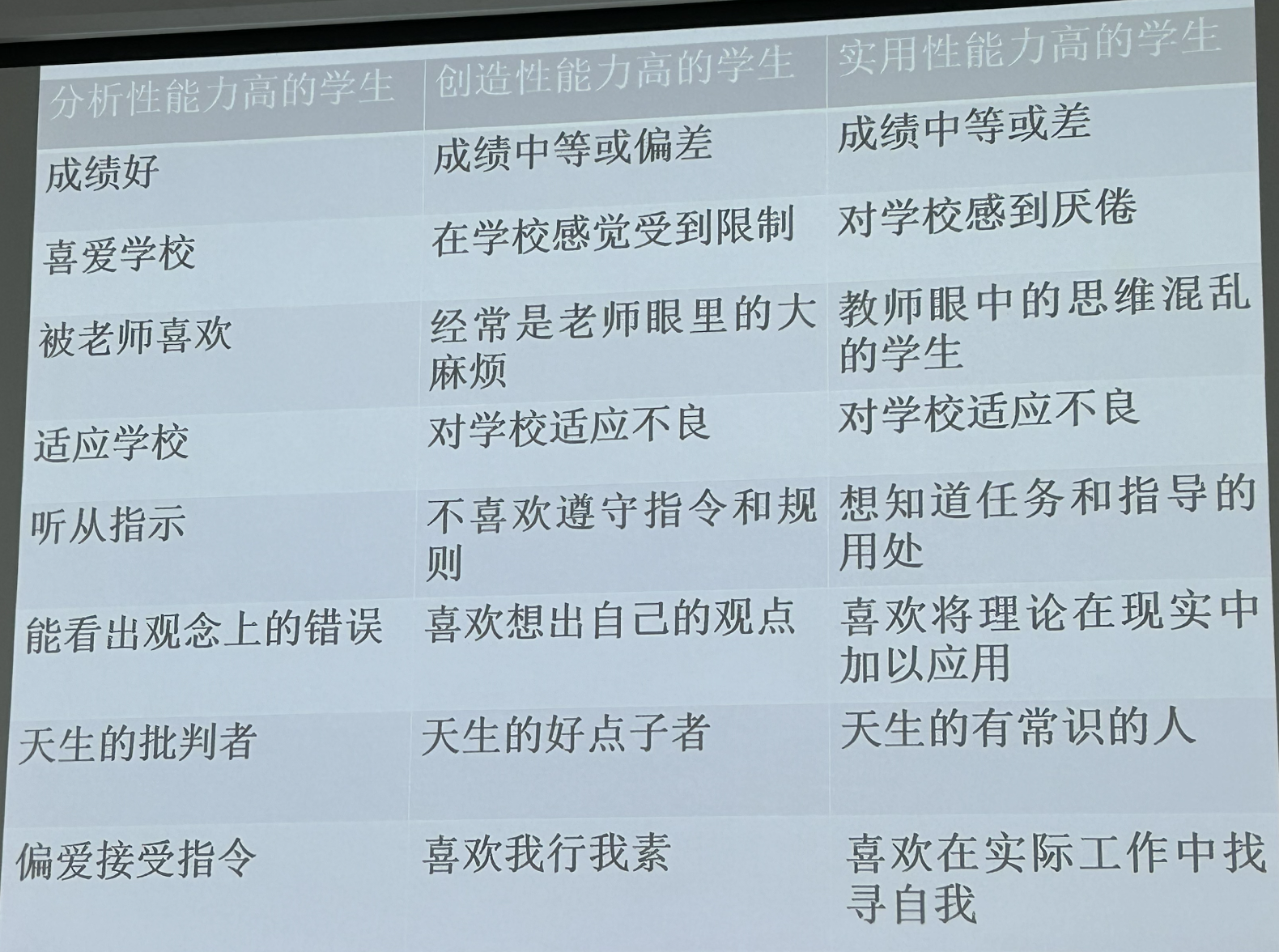

三元智力理论

Triarchic Theory of Intelligence Sternberg, 1985: 智力是一套相互关联的加工过程,包括三个相互关联的能力 — 分析能力 analytical ability、创造能力 creative ability 和实践能力 practical ability

| 类型 | 界定 | 举例 | 对应理论 |

|---|---|---|---|

| 分析能力 | 抽象思维、信息处理的能力、语言能力 | 类推或演绎、学习词汇 | 成分亚理论 |

| 创造能力 | 阐明新思想、联合非相关事实的能力、处理新异情境以及自动提出新的解决方案的创新能力 | 诊断汽车发动机的问题、为一项新方案找到资源 | 经验亚理论 |

| 实践能力 | 适应改变了的环境的能力、改造环境以最大限度利用机会的能力、在特殊情境中解决问题的能力 | 将电话筒从电话机上取掉或在门上贴上一个“请勿打扰”的条子、在学习时避免或减少干扰 | 情境亚理论 |

- 教育启示

- 关注每个学习任务对三种智力发展的作用

- 帮助学生认识、利用并发展智力优势

- 评价

- 将信息加工理论与智力测评相关联

- 超越心理测量的限制,智力涉及创造力和明智

- 智力概念变得宽泛,失去作为独立概念的价值

- 创造力具有领域特定性,难以归为一般能力

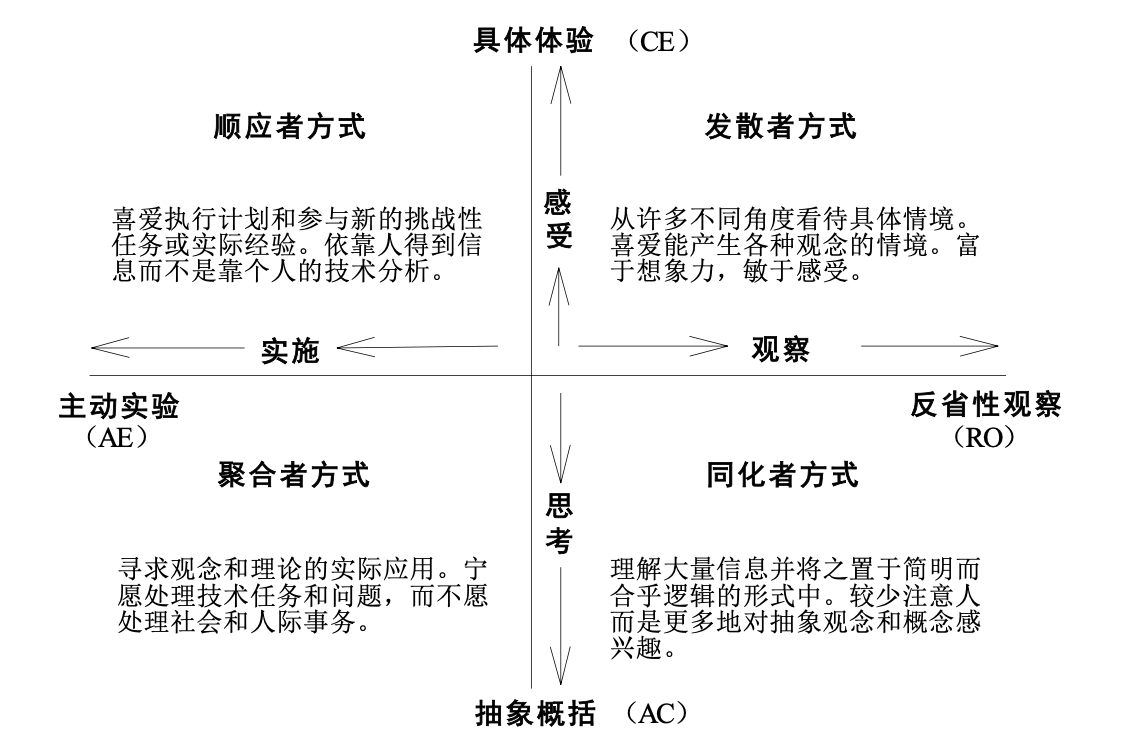

学习风格差异

- 学习风格

learning style指学习者在完成学习任务时所表现出来的一贯的、典型的、独具个人特色的学习策略和学习倾向 - 学习偏向

learning preference指学习者所偏爱的、惯用的、适合自己的有效学习方式

学习风格的理论

以下因素为多种理论的综合模型

- 环境因素

- 物理环境: 声音、光线、温度、坐姿

也可能是躺姿等 - 社会环境: 独立学习与结伴学习、竞争与合作、成人支持等

- 物理环境: 声音、光线、温度、坐姿

- 生理因素

- 时间节律: 百灵鸟型 (上午)、猫头鹰型 (下午)

- 大脑半球优势:

- 左半球: 言语、概念、数字、分析、逻辑推理

- 右半球: 视觉、空间、音乐、整体、直觉

- 感觉通道偏好:

注意三者的组合与比例- 视觉型

言语-视觉空间 - 听觉型

- 动觉型

- 视觉型

- 心理因素

- 认知风格: 个体感知、记忆、思维、问题解决、决策以及信息加工的典型方式

Messick, 1984- 场定向: 场独立型与场依赖型; 会影响学科兴趣、职业选择、记忆的组织、对反馈的需求、对特定任务的反应等

- 冲动型与沉思型: 冲动型

impulsive style倾向于快速、草率地做出反应, 而沉思型reflective style则倾向于慢速、仔细地做出反应而又快又准和又慢又不准的人群少于30% - 系列

串行加工serial strategy与整体并行加工holistic strategy: 系列加工者倾向于将信息分解为小部分进行处理,而整体加工者则倾向于将信息作为一个整体进行处理 - 表层加工

surface processing与深层加工deep processingSnow, Corno, & Jackson, 1996- 表层加工: 记忆学习内容的表面信息,不对它们做出深入、详细的分析,不将它们与更大的概念框架联结起来

- 深层加工: 深刻理解所学内容,将所学内容与自己的先前知识和个人经验进行联系,以获取内容的深层意义

- 言语符号与视空图形加工

- 趋同记忆与趋异记忆: 更关注信息的相似性还是差异性

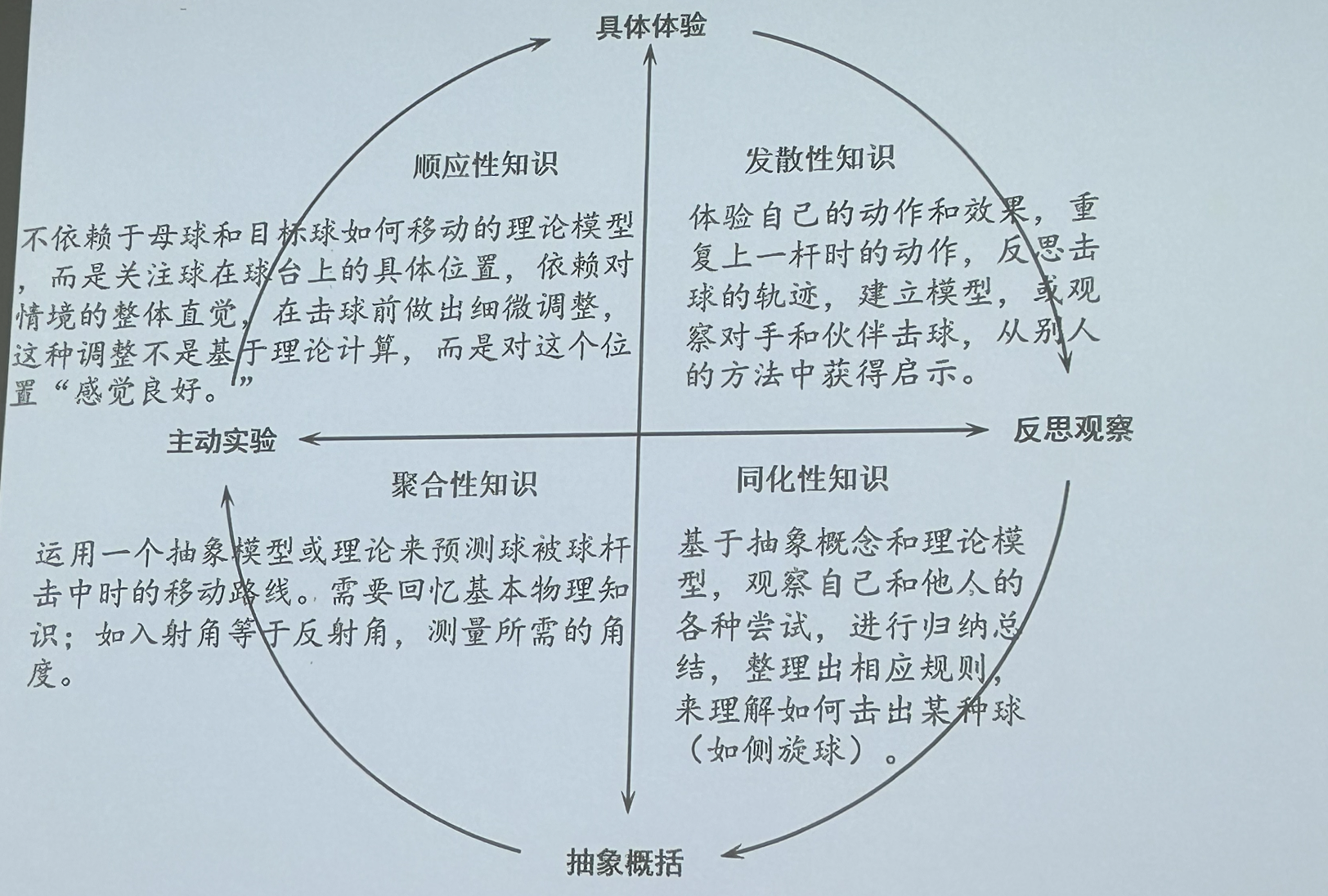

- 经验学习理论

Kolb, 1984- 感知维度: 具体体验

Concrete Experience与抽象概念化Abstract Conceptualization - 信息加工维度: 主动实验

Active Experimentation与反思观察Reflective Observation - 四种学习风格: 发散型

Diverging、同化型Assimilating、趋同型Converging、包容型Accommodating

- 感知维度: 具体体验

- 情感: 学习兴趣、激励倾向、自我效能感、成就动机、归因倾向、目标定向、焦虑水平

- 意志: 坚持性、责任心、主动性、独立性、自觉性、冒险与谨慎、自控力

- 认知风格: 个体感知、记忆、思维、问题解决、决策以及信息加工的典型方式

教学策略和评价

- 学习风格与教学策略

- 匹配教学: 采用匹配的教学策略, 从而发展学生优势

- 失配教学: 有意采取不匹配的教学策略, 帮助学生弥补弱项

- 全班匹配: 同时匹配

教学方法多样,尽可能适合不同的人、交替匹配按计划在不同的课程中使用不同的风格 - 分组匹配: 同质匹配

把风格相近的学生分到同一小组、异质匹配不同风格的学生合作完成一个综合性任务 - 个别匹配: 特别关注和匹配有特殊需要的学生

- 学习风格研究评价

- 优势与积极心理学: 积极心理学的三大支柱

乐观、积极情绪、优势, 其中优势被界定为”在某项任务上一贯的、近乎完美的表现”- 特征: 做之前会被吸引、做的时候得到成长, 并往往取得成功、做之后效能感增强, 期待再次做

- 结构: 优势 = 才能 + 知识 + 技能

- 美德与品格优势

Virtues and Character StrengthsPeterson & Seligman, 2004: 24个品格优势被分为6大美德- 知识与智慧 (Knowledge and Wisdom): 创造力 (Creativity), 好奇心 (Curiosity), 开放性 (Open-mindedness), 学习热情 (Love of Learning), 洞察力 (Perspective)

- 勇气 (Courage): 勇敢 (Bravery), 坚持 (Perseverance), 正直 (Integrity), 活力 (Zest)

- 仁慈 (Humanity): 爱 (Love), 善良 (Kindness), 社交智慧 (Social Intelligence)

- 公正 (Justice): 功德 (Citizenship), 公平 (Fairness), 领导力 (Leadership)

- 节制 (Temperance): 自律 (Self-regulation), 谨慎 (Prudence), 谦逊 (Humility), 宽恕 (Forgiveness)

- 卓越 (Transcendence): 感恩 (Gratitude), 幽默 (Humor), 希望 (Hope), 尚美与追求卓越 (Appreciation of Beauty and Excellence)

- 优势与积极心理学: 积极心理学的三大支柱

学习心理导论

学习及其分类

- 学习的界定: 学习

learning是个体在特定情境下由于练习或反复经验而产生的行为或行为潜能的比较持久的变化Bower & Hilgard,1981- 学习表现为行为或行为潜能的相对持久的变化: 表现出新行为、改变已有行为(频率/速度/强度/复杂性/倾向)、认知/情感/态度/价值观的变化; 学习之后不等于会表现出来

如学会了买股票但不一定会去买 - 学习的发生是由于经验而非其他原因所引起的: 接受刺激、亲自参与、反复练习、观察别人、阅读听讲等都属于”经验”; 除了经验外, 本能、遗传、成熟、疲劳、生理适应、脑创伤、药物等也会引起行为的变化, 但不属于学习

- 学习是一个广义概念,人类与动物普遍存在学习: 人类学习/动物学习/机器学习

- 学习表现为行为或行为潜能的相对持久的变化: 表现出新行为、改变已有行为(频率/速度/强度/复杂性/倾向)、认知/情感/态度/价值观的变化; 学习之后不等于会表现出来

- 学习的作用

- 学习是有机体和环境取得平衡的条件

- 学习可以影响成熟

如早期双语与晚期双语者的脑区变化的研究 - 学习能促进心理发展

- 学习可能有益于身体健康甚至延长寿命

但可能是受到了社会经济地位等其他因素的影响

- 学习的分类

- 学习主体: 动物学习/人类学习/机器学习

- 人类学习与动物学习具有本质区别: 社会性、以语言为中介、积极主动性

- 学习水平

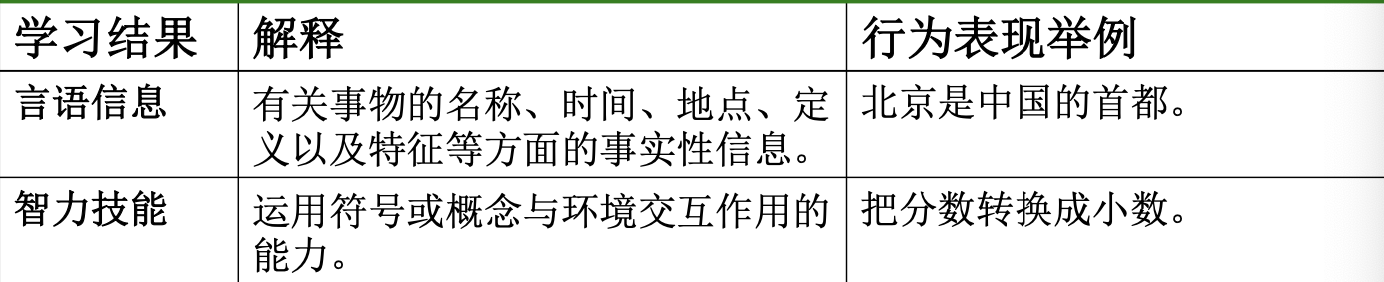

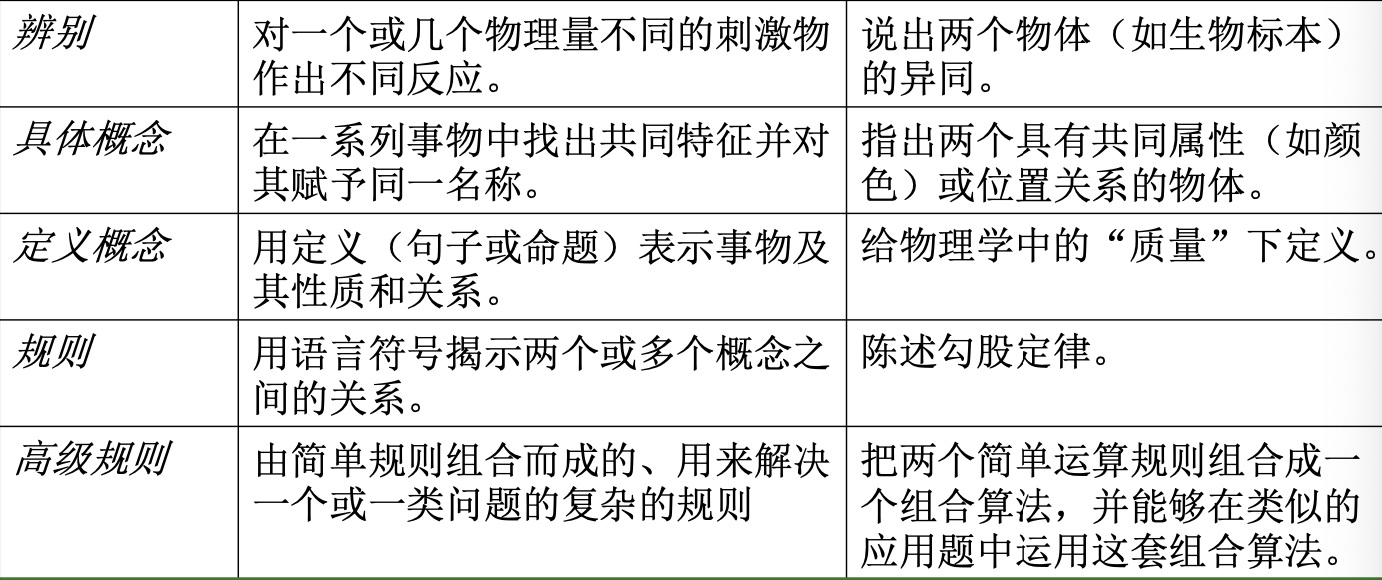

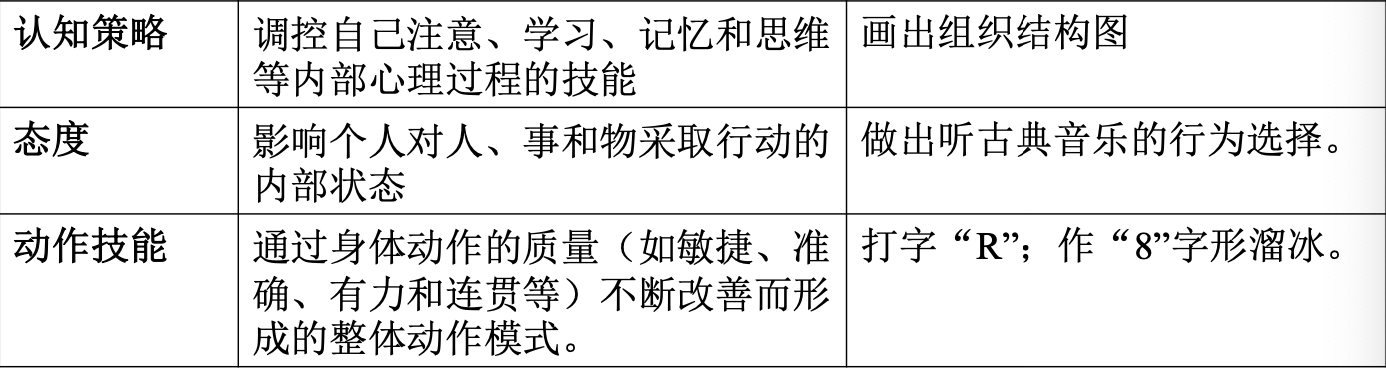

Gagne, 1970: 连锁学习包括信号学习、刺激-反应学习、言语联想学习、辨别学习、概念学习分为具体概念学习、定义概念学习、规则学习、问题解决学习 - 学习结果

learning outcomesGagne, 1985- 言语信息

verbal information - 智力技能

intellectual skills: 学习层级说learning hierarchies认为智力技能的学习应按照”辨别”—“具体概念”—“定义概念”—“规则”—“高级规则”解决问题的顺序 - 认知策略

cognitive strategies - 运动技能

motor skills - 态度

attitudes

- 言语信息

- 性质与形式

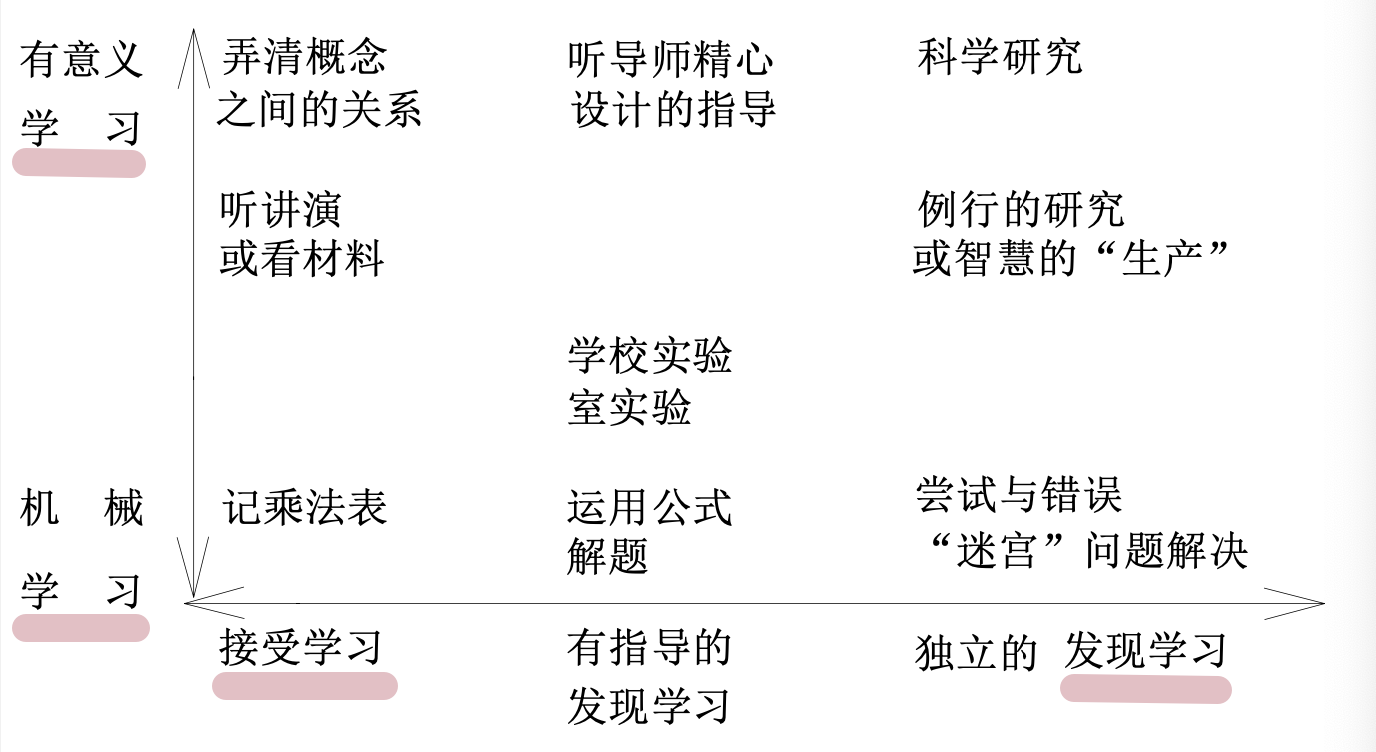

Ausubel, 1994

- 意识水平

Reber, 1969- 内隐学习

implicit learning: 指有机体在与环境接触的过程中不知不觉地获得了一些经验并因之改变其事后某些行为 - 外显学习

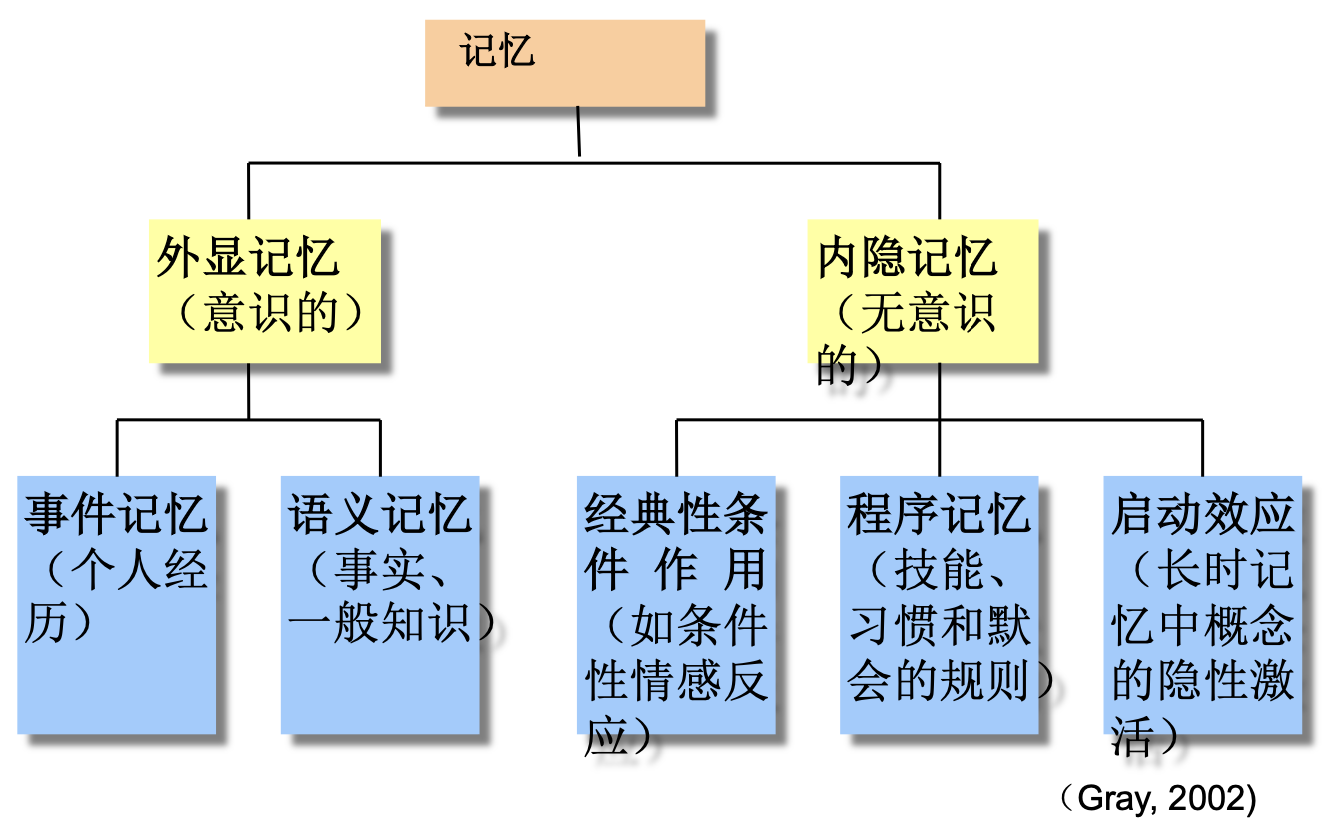

explicit learning: 是有意识的、做出努力的和清晰的、需要付出心理努力并需按照规则做出反应 - 外显记忆和内隐记忆系统

- 内隐学习

- 学习内容: 知识学习、技能学习

动作技能/智力技能、道德品质或行为习惯的学习 - 学习形式

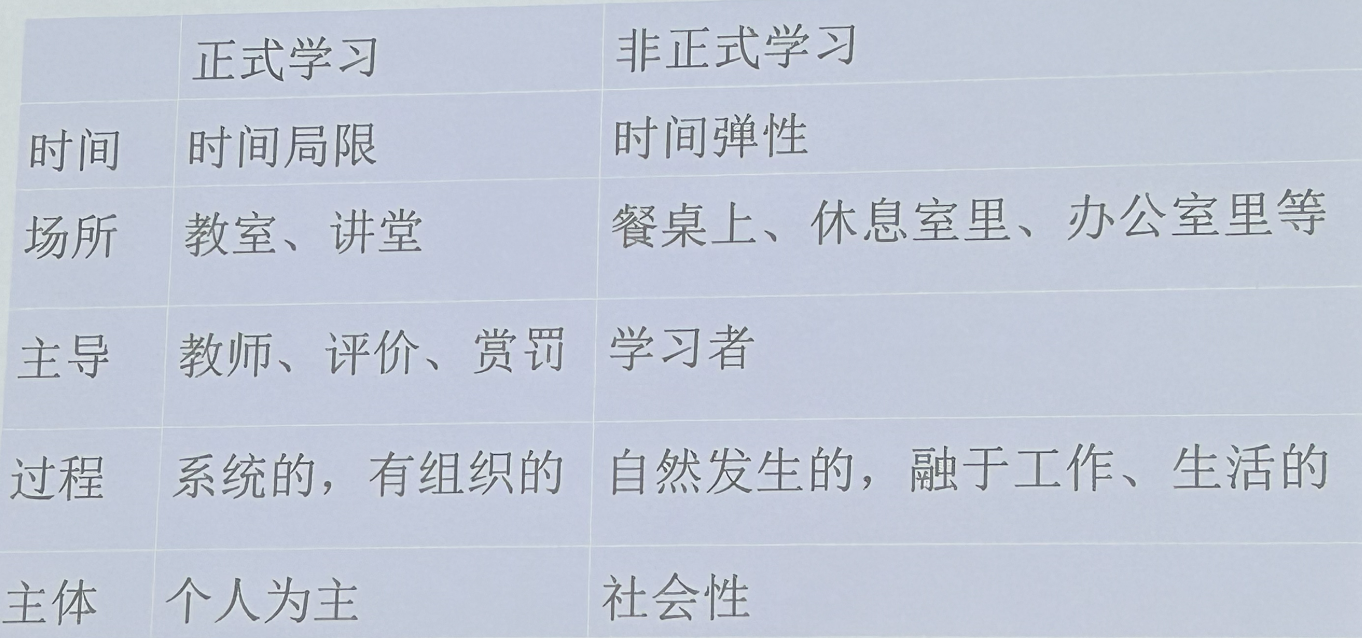

- 正式学习

formal learning: 在学校的学历教育和工作后的继续教育中发生的学习,是通过课程、教学、实习以及研讨等形式进行的 - 非正式学习

informal learning: 由学习者自主的、在非正式的学习时间和场合、通过非教学性质的社会交往而进行的学习

- 正式学习

- 学习主体: 动物学习/人类学习/机器学习

- 相关概念

- 学习科学

learning science: 一个研究学习与教学的跨学科领域,理解有效学习的认知与社会过程,设计学习环境,促进高效的学习 - 机器学习

machine learning: 计算机科学的一个分支,研究如何让计算机通过经验来自动改进其性能

- 学习科学

学习与脑

- 基于脑的学习

brain-based learningJensen, 2008: 以人脑生就自然的方式进行的学习 - 与脑兼容

brain-compatibleHart, 1983: 课程和教学的设计应与人脑运作模式及学习倾向兼容,达到最好的学习状态 - 加速学习

Accelerated LearningBirkholz, 2004: 应用脑科学研究成果创造最优学习机会的教学方法和原则 - 意义建构

meaning construction: 学习者根据先前的知识经验对当前的信息进行解释,获得意义 - 整体学习

whole learning: 学习者不是对单个的、片段化的信息进行加工,而是一直在对信息所处的复杂的整体情境做出反应; 涉及生理、心理过程,认知和情感等过程; 大脑不是某个区域参与,而是多个结构和功能区域共同参与 - 具身认知

embodied cognition- 身体是认知的限制

constrain- 机体的身体构造特征限制或制约了机体感知世界的方式

- 认知的内容也是身体提供的:我们的语言和概念系统发源于我们的身体经验

- 人们对身体的主观感受和身体在活动中的体验为语言和思想部分地提供了基础内容

- 身体是认知的分担者

distributor- 身体的姿势参与了我们的评价和感受

- 身体的情绪状态参与了我们情绪感受与相关认知过程

- 身体状态以及身体与环境的互动方式参与了我们对外界的判断、对自身的认知以及我们的决策行动

- 情境认知

situated cognition

- 身体作为调节者

regulator- 人的身体功能可以随着时间和空间的发展而调节认知活动,从而使认知和行动紧密协调

- 身体是认知的限制

学习理论发展

- 认识论对现代学习理论的影响

- 一切行为主义的学习理论都属于联想主义的学习理论

- 行为主义受经验论影响的方面还有客观主义、还原论和机械论

- 认知派的学习理论是属于唯理论的理论

- 皮亚杰的建构主义是从康德的理论基础上发展而来的

- 还有些建构主义则走向了另外一个极端,认为实体是内在的,是学习者建构的结果,知识是相对于某一参照框架的解释

- 人本主义学习理论是受经验论的现象学与非理性主义的存在主义的影响的

- 当前的进化心理学对学习和教育也提出了一些解释。这些解释带有明显的先验论色彩

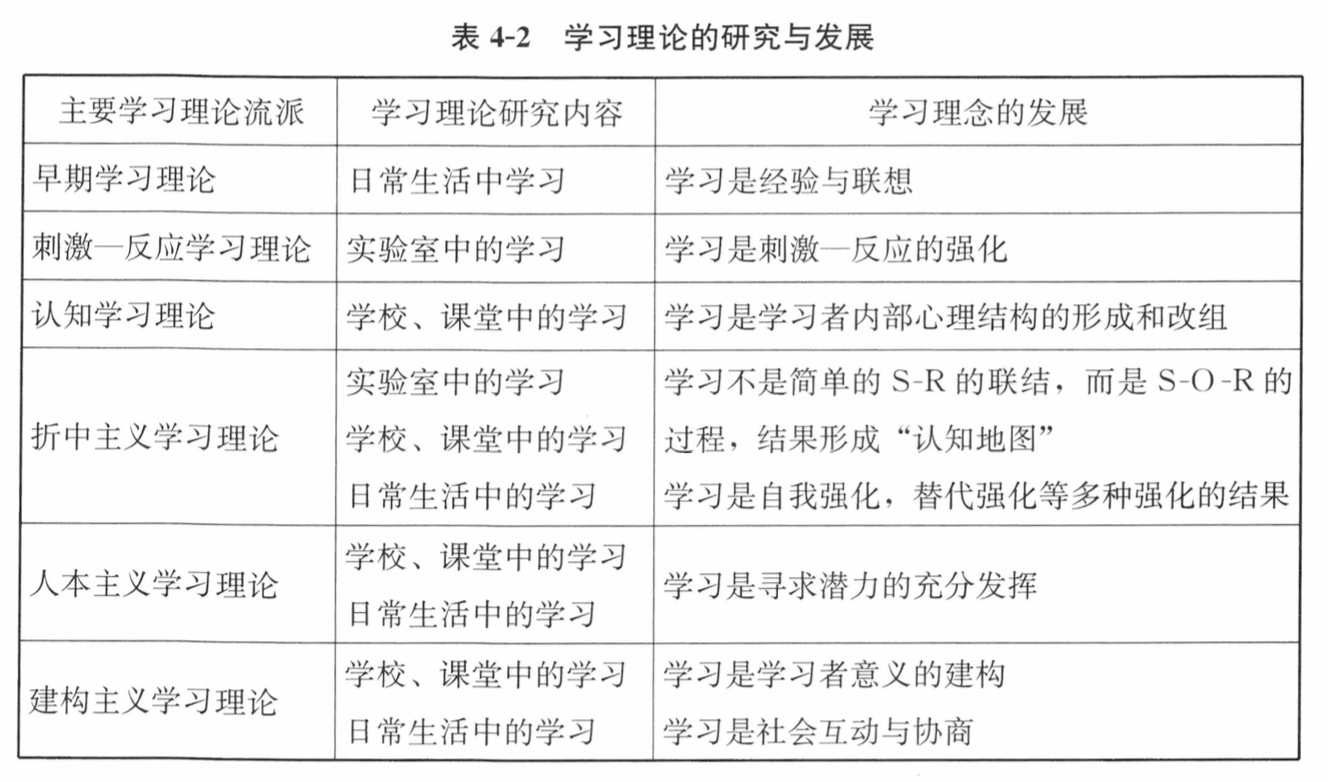

- 学习理论的发展脉络

行为主义学习理论

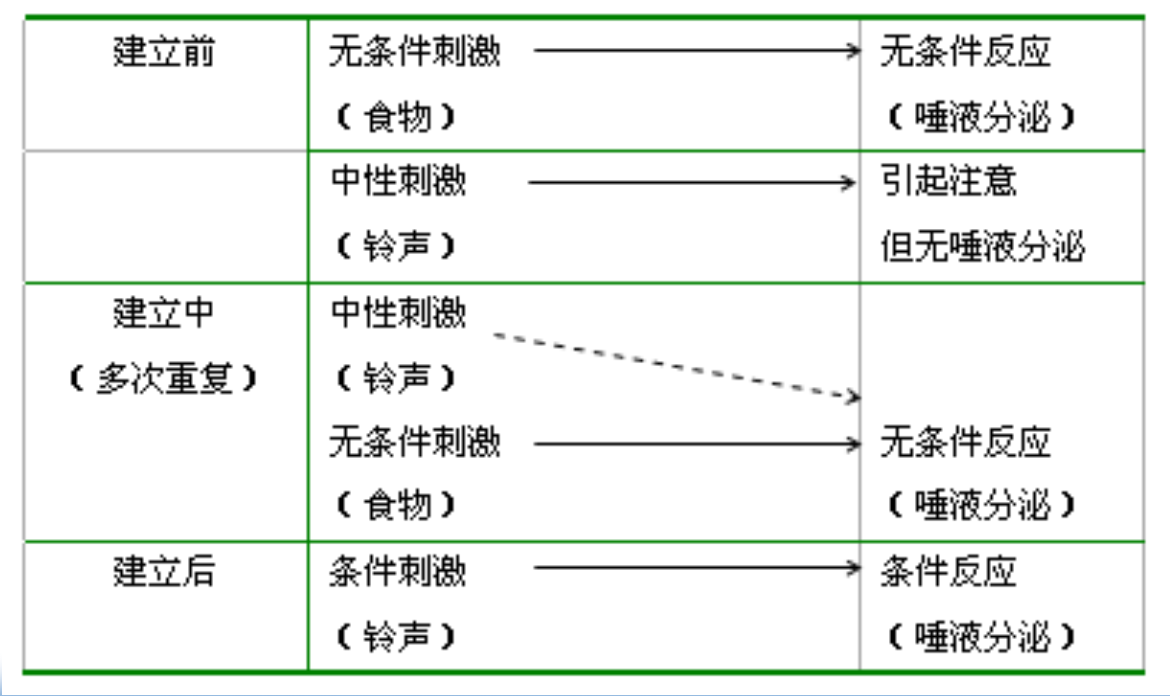

经典性条件作用理论

注意: 行为主义的创始人是华生

John B. Watson

- 巴甫洛夫经典性条件作用理论

- 基本内容: 经典性条件作用是指一个原来是中性的刺激与一个原来就能引起某种反应的刺激相结合,而使动物学会对那个中性刺激作出反应

- 形成过程

- 条件的泛化与分化

- 泛化

generalization: 在条件作用建立初期,除条件刺激本身外,那些与条件刺激相似的刺激也或多或少具有条件刺激的作用 - 分化

discrimination: 通过只对条件刺激进行强化,动物学会只对条件激进行反应,而对其它近似刺激抑制反应泛化消失

- 泛化

- 高级条件作用

higher-order conditioning: 中性刺激成为条件刺激后,可作为无条件刺激,另一个中性刺激与其反复结合,可形成新的条件作用 - 第一信号系统与第二信号系统

- 凡是能够引起条件反应的物理性的条件刺激叫做第一信号系统

first signal system的刺激 - 凡是能够引起条件反应的以语言符号为中介的条件刺激叫做第二信号系统

second signal system的刺激

- 凡是能够引起条件反应的物理性的条件刺激叫做第一信号系统

- 华生的行为主义

- 华生提出,有机体的学习实质上就是通过建立条件作用,形成刺激与反应之间联结的过程,从而形成习惯

- 习惯的形成遵从频因律

frequency和近因律recency - 条件刺激通过与无条件刺激在时空上的结合,替代无条件刺激与无条件反应建立了联系

- 在实际教育中,许多学生的态度就是通过经典性条件作用而习得的

- 教育应用

- 让教学充满快乐

- 将快乐事件作为学习任务的无条件刺激

- 利用课堂上的快乐事件, 帮助学生克服窘境、缓解焦虑

联结主义理论

- 桑代克的联结主义学习论

- 桑代克根据其迷笼实验的结果提出了联结主义学习理论,认为学习的实质在于形成这种刺激-反应联结,这种联结是通过尝试与错误的过程而自动形成的,不需要以观念作中介

- 鉴于对动物和人的研究结果存在相似性,桑代克坚持用这一基本的学习原理来解释各种复杂的学习。

- 桑代克的学习律

- 准备律(law of readiness):指学习者在学习开始时的预备定势

- 练习律(law of exercise):指一个学会了的反应的重复将增加刺激反应之间的联结

- 效果律(law of effect):如果一个动作跟随一个满意的变化,在类似的情境中这个动作重复的可能性将增加

操作性条件作用理论

- 斯金纳的操作性条件作用理论: 操作性条件作用是指有机体在某种情境中自发地做出某种反应,结果获得强化或惩罚,从而影响该反应在类似情境中发生的可能性

- 强化

reinforcement: 是指任何一种增加或维持行为发生频率的刺激- 正强化

positive reinforcement: 给予愉快的刺激 - 负强化

negative reinforcement: 去掉厌恶的刺激

- 正强化

- 惩罚

punishment: 是指任何一种减少或抑制行为发生频率的刺激- 正惩罚

positive punishment: 给予厌恶的刺激 - 负惩罚

negative punishment: 去掉愉快的刺激

- 正惩罚

- 强化的类型

- 初级强化物

primary reinforcer: 是指那些不需要学习就能引起反应的刺激 - 次级强化物

secondary reinforcer: 是指那些需要学习才能引起反应的刺激 - 条件强化

conditioned reinforcement: 是指那些与初级强化物相联系的刺激 - 延迟强化

delayed reinforcement: 是指在反应发生后,经过一段时间才给予强化

- 初级强化物

- 强化的时机

- 立即强化

immediate reinforcement: 反应发生后立即给予强化 - 延迟强化

delayed reinforcement: 反应发生后经过一段时间才给予强化 - 间歇强化

intermittent reinforcement: 不是每次反应都给予强化 - 持续强化

continuous reinforcement: 每次反应都给予强化

- 立即强化

- 强化的频率

- 固定比率强化

fixed-ratio reinforcement: 每隔一定次数的反应给予强化 - 变动比率强化

variable-ratio reinforcement: 每隔一定次数的反应给予强化,但每次的次数不相同 - 固定间隔强化

fixed-interval reinforcement: 每隔一定时间给予强化 - 变动间隔强化

variable-interval reinforcement: 每隔一定时间给予强化,但每次的时间不相同

- 固定比率强化

- 普雷马克原理

Premack Principle: 低概率行为可以用高概率行为来强化 - 有关强化程式的原则

- 在任务的早期阶段,即时强化每一个正确的反应

- 随着学习的发生,逐渐地转到断续强化

- 强化要保证做到朝正确方向促进或引导

- 不要坚持一开始就做到完美

- 学生在能力所及的行为范围内得到强化,这些行为又必须能向新的技能延伸

- 不要强化不希望行为

- 比率程序比断续程序更能提高行为获得的速度

- 变化强化程序比固定强化程序更能有效地维持行为

- 塑造

shaping: 通过强化接近目标行为的反应来形成目标行为的过程- 选择目标

终点行为 - 了解学生目前能做什么或知道什么

起点行为 - 找出学生所在环境中的潜在强化物

强化物 - 将终点行为分解成有序的步骤,步调大小因学生的能力而异

步调划分 - 即时反馈学生的每步行为,使学生由起点行为逐渐向终点行为接近

即时反馈

- 选择目标

- 连锁

chaining: 由一系列的反应组成的行为,前一个反应是后一个反应的条件刺激- 正向连锁

forward chaining: 从第一步行为开始,每次只训练一步行为,从前往后将所有单步行为连接起来,最终使学习者获得整个复杂行为 - 逆向连锁

backward chaining: 从最后一步行为,每次只训练一步行为,从后往前将所有单步行为连接起来,最终使学习者获得整个复杂行为 - 程序教学

programmed instruction: 一种能让学生以自己的速度和水平, 学习自我教学性的材料(以特定的顺序和小步子安排的材料), 的个别化教学方法

- 正向连锁

- 消退

extinction: 是指在操作性条件作用中,反应不再得到强化,导致反应的频率逐渐减少,最终消失的过程 - 维持

maintenance: 是指在操作性条件作用中,反应在没有强化的情况下仍然保持的过程 - 泛化

generalization: 是指在操作性条件作用中,反应在与条件刺激相似的情境中也发生的现象 - 分化

discrimination: 是指在操作性条件作用中,反应只在特定的情境中发生,而不在其他情境中发生的现象

社会学习理论

- 班杜拉的社会学习理论

- 社会学习理论

social learning theory: 通过观察他人而进行学习, 包括注意attention、保持retention、再现reproduction和动机motivation四个阶段 - 社会认知理论

social cognitive theory: 关注认知因素,诸如信念、自我直觉和期望 - 交互决定论

reciprocal determinism: 个人、环境和行为是相互影响、彼此联系的; 三者影响力的大小取决于当时的环境和行为的性质 - 区分学习和表现: 学习结果不一定会表现出来

- 抑制效应

inhibitory effect: 观察到榜样受到惩罚,抑制了自己表现出相同的行为 - 去抑制效应

disinhibitory effect: 观察到榜样做出自己原受到抑制的行为,抑制消失,自己也表现出相同的行为 - 社会促进效应

social facilitation: 观察到榜样的行为, 引发个体已经习得的行为

- 抑制效应

- 观察学习

observational learning: 是指个体通过观察他人的行为及其后果而获得的学习

- 社会学习理论

- 教育应用

- 教师的榜样作用: 以身示范、对自己的学科知识和技能的热爱

- 同伴的榜样作用

认知派学习理论

早期认知派理论

- 格式塔的学习理论

Köhler: 学习就是知觉的重新组织, 是一个顿悟insight的过程- 符号学习理论

Tolman: 学习是有目的的行为, 是对”符号-完形”的认知

布鲁纳的认知结构学习理论

- 布鲁纳

J.S. Bruner: 学习是认知结构的形成或改变- 1959年,任美国科学院科学教育委员会主席

- 1960年,任总统教育顾问

- 1962年,获美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖

- 1965年,当选为美国心理学会主席

- 认知表征生长理论

- 动作性表征阶段

enactive representation: 以动作为基础的表征相当于皮亚杰的感知运动阶段 - 映象性表征阶段

iconic representation: 以图像为基础的表征相当于皮亚杰的前运算阶段 - 符号性表征阶段

symbolic representation: 以语言等符号为基础的表征相当于皮亚杰的具体运算阶段/形式运算阶段

- 动作性表征阶段

- 认知结构理论

- 编码系统

coding system: 一组相互关联的、非具体性的类别 - 认知结构

cognitive structure: 人关于现实世界的内在的编码系统 - 认知学习的实质: 学习就是认知结构(类别及其编码系统)的形成或改变

学习应该超越所给定的信息 - 认知学习的过程: 新知识的获得、知识的转换、评价

- 编码系统

- 学习和教学的基本原则

- 知识结构: 学科结构

disciplinary structure指一个学科围绕其基本概念、基本原理以及基本态度和方法而形成的整体知识框架和思维框架- 功能: 促进理解、利于保持、增强迁移、引导高级知识掌握

- 学习的准备性: 任何学科的基础都可以用某种适当形式教给任何年龄的任何人

- 直觉思维: 机灵的推测、丰富的假设和大胆迅速地作出的试验性结论是从事任何一项工作的思想家极其珍贵的财富。我们应该领导学校儿童掌握这种天赋

- 学习动机

- 知识结构: 学科结构

- 发现学习

discovery learning: 学习者用自己的头脑亲自获得知识的一切形式- 学习的主要内容未直接呈现给学习者,只呈现了有关线索或例证。学习者必须经历一个发现的过程,自己得出结论或找到问题的答案

- 把知识转换为一种适应正在发展着的形式, 以表征系统发展顺序, 设计发现学习

- 目的: 理解一般原理, 培养发现能力和探索态度

- 性质: 包括”真发现”和”再发现”两种形式

- 过程: 提出问题、形成假设、验证假设、引出结论

- 作用: 提高智力的潜力、使外部奖赏向内部动机转移、学会将来做出发现的最优方法和策略、帮助信息的保持和检索

- 局限: 费时、学习者可能会产生错误的结论、可能会对学习失去兴趣

奥苏贝尔的认知同化学习理论

- 有意义学习

meaningful learning: 在学习过程中,符号所代表的新知识能够与学习者认知结构中已有的适当观念如表象、有意义的符号、概念或命题等建立实质性的、非任意的联系; 与”机械学习”/“无意义学习”相对- 界定标准

- 实质性

substantive: 即非字面的联系, 换一种说法联系仍应该存在 - 非任意

nonarbitrary: 即合理的、逻辑的联系; 强行牵强附会/一些记忆技术也算任意联系

- 实质性

- 产生条件

- 潜在意义

外在条件: 新材料能与学习者认知结构中适当观念建立实质性的、非任意的联系; 包括逻辑意义新材料能与人类学习潜能范围内有关观念建立非任意、实质性联系和固著观念学习者认知结构中可以利用的适当观念 - 学习心向

内在条件: 学习者将新旧知识建立实质性的、非任意的联系的心理倾向

- 潜在意义

- 界定标准

- 认知结构

cognitive structure: 学习者头脑内部的知识结构; 包括固着观念anchoring ideas、可辨别性、清晰稳定性 - 认知同化过程: 新旧知识相互作用导致意义的双向变化

- 学生能否习得新信息,主要取决于认知结构中的有关观念

- 意义学习是通过新信息与学生认知结构中的有关观念的相互作用才得以发生的

- 这种相互作用的结果,导致了新旧知识的有意义的同化

- 三种同化方式

- 下位学习/类属学习

subordinate learning: 新学的知识是旧知识的一个子类; 包括派生类属derivative subsumption, 新知识是旧知识的一个例子, 如"会上树的动物->猫"、相关类属correlative subsumption, 新知识是旧知识的一个限定子类, 如"四边形->平行四边形" - 上位学习

superordinate relationships: 新学的知识是旧知识的一个上位类如"猫、狗、人->哺乳动物" - 组合学习

combinational relationships: 新学的知识与旧知识是并列关系, 但有一定的相互联系如"呼吸作用->光合作用"

- 下位学习/类属学习

- 教学原则

- 逐渐分化原则

principles of progressive differentiation: 先教最上层概念, 再教下位概念 (进行下位学习) - 整合协调的原则

principle of integrative reconciliation: 从过去的知识里抽取一些相关的元素, 使新旧知识相互联系 - 序列组织原则

sequential organization: 新知识总是建立在旧知识的基础上 - 巩固原则

consolidation: 进入一个新内容之前, 先复习旧知识

- 逐渐分化原则

- 教学技术-先行组织者

advance organizer: 在学习者从事学习任务之前呈现的一种引导性的材料, 其抽象、概括和包容水平高于学习任务- 功能: 概念界定、概括新知识的内容、与已有知识形成联系

- 组织者的基础一般是一门学科的主要概念、命题、概括、原理、规律

- 组织概念也可以与新知识相距甚远

- 新知识的意义因先行组织者的不同而变化

- 解释性

expository组织者: 给出一个解释/定义的组织者 - 比较性

comparative组织者: 给出一个新旧知识的比较

- 接受学习

reception learning: 一种由教师引导学生接受知识意义的学习,学习的主要内容基本上是以定论的形式传授给学生的接受学习不等于机械学习 - 讲授教学

expository teaching: 以一种有组织、有意义的方式将知识讲授给学生的教学方法,主要适于有意义的言语学习; 重视师生之间的互动、大量利用例证、具有演绎性和序列性

加涅的学习的信息加工理论

- 学习是人可以持久保持且不能归因于生长过程的性情倾向

dispositions或能力倾向capabilities的变化 - 学习过程是人类学习者内部的功能结构所完成的各种信息加工过程

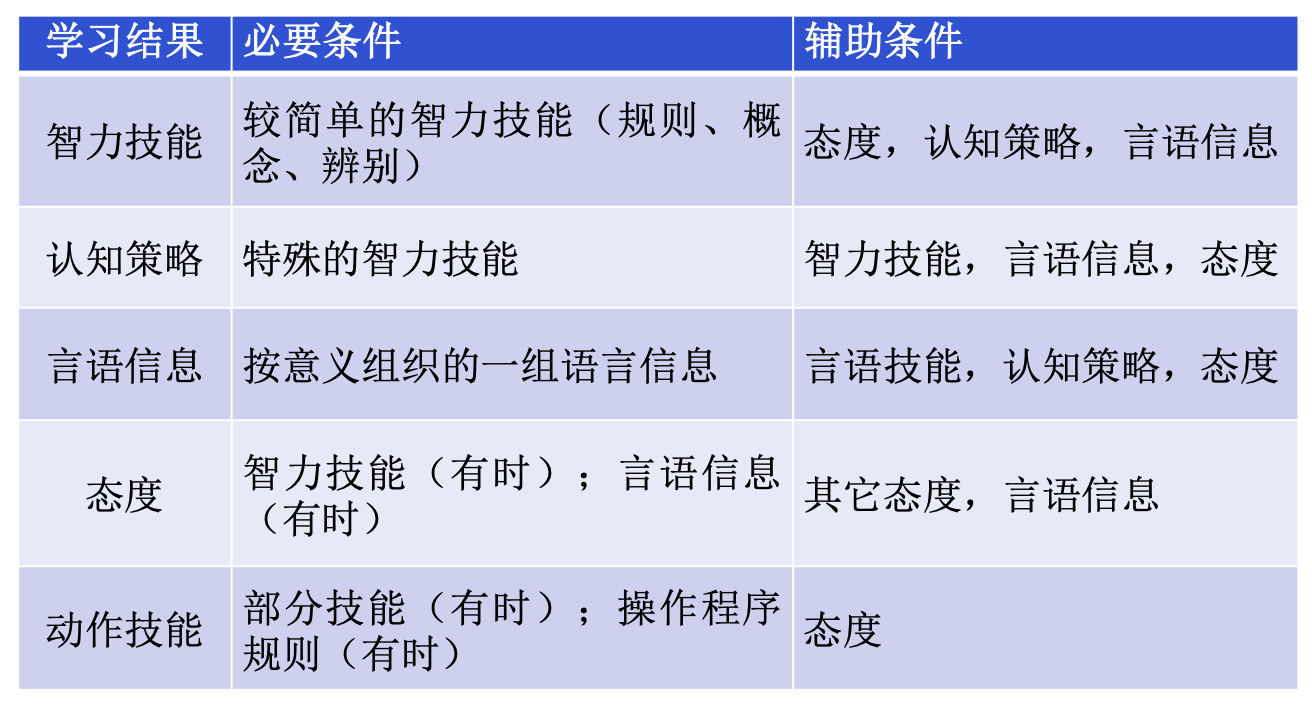

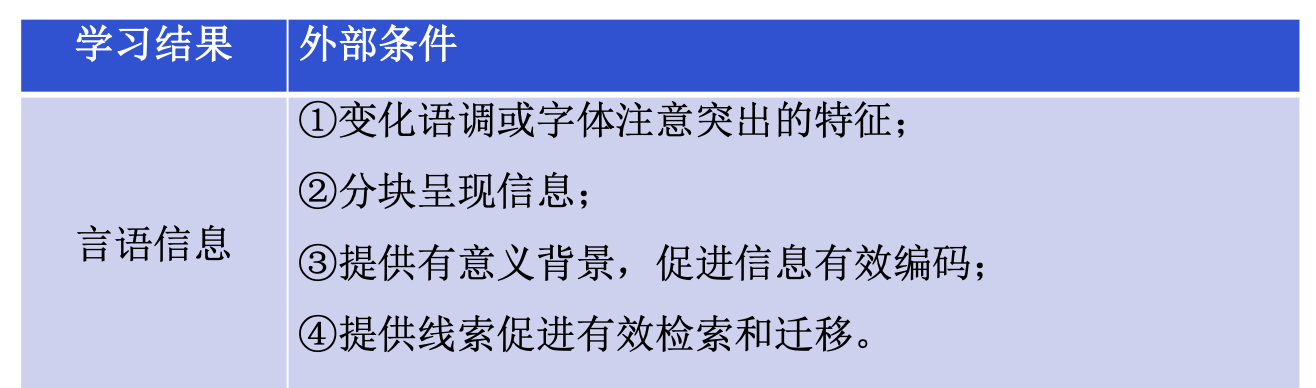

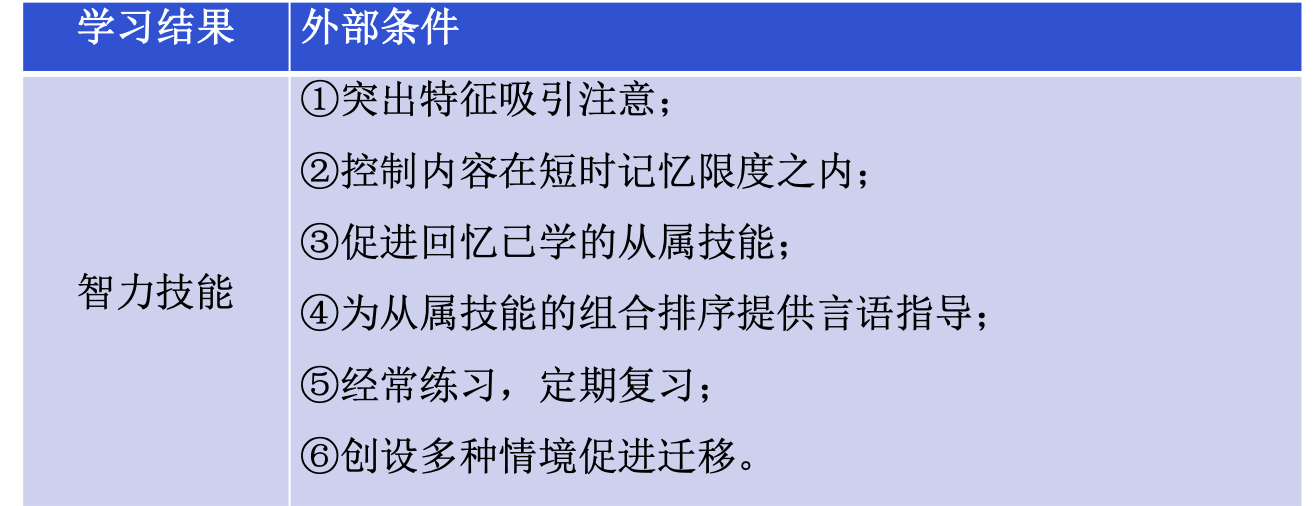

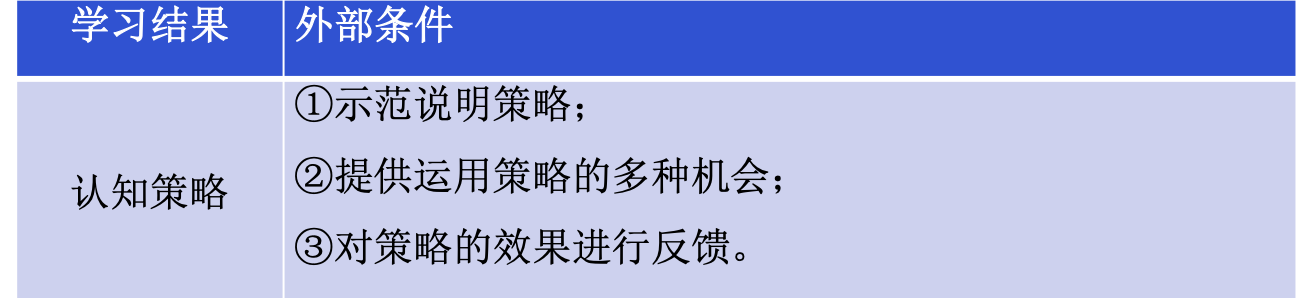

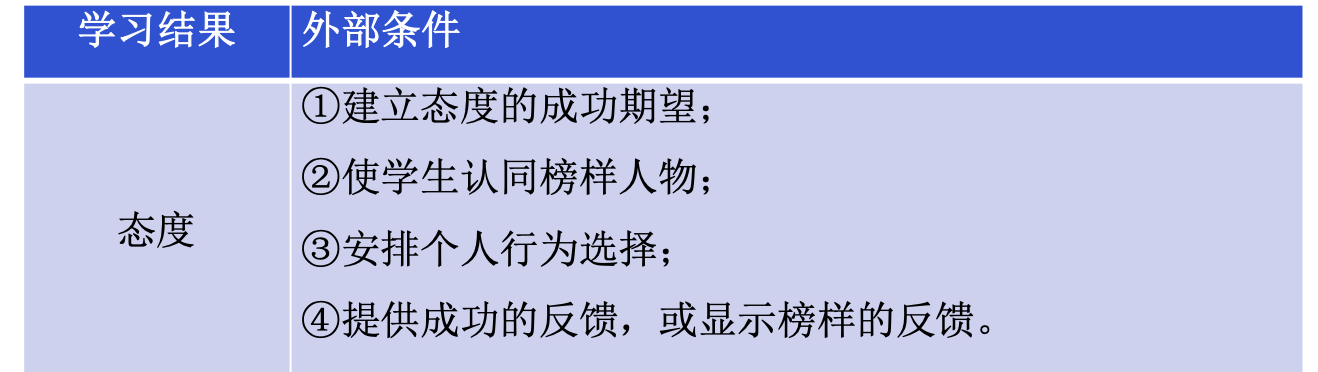

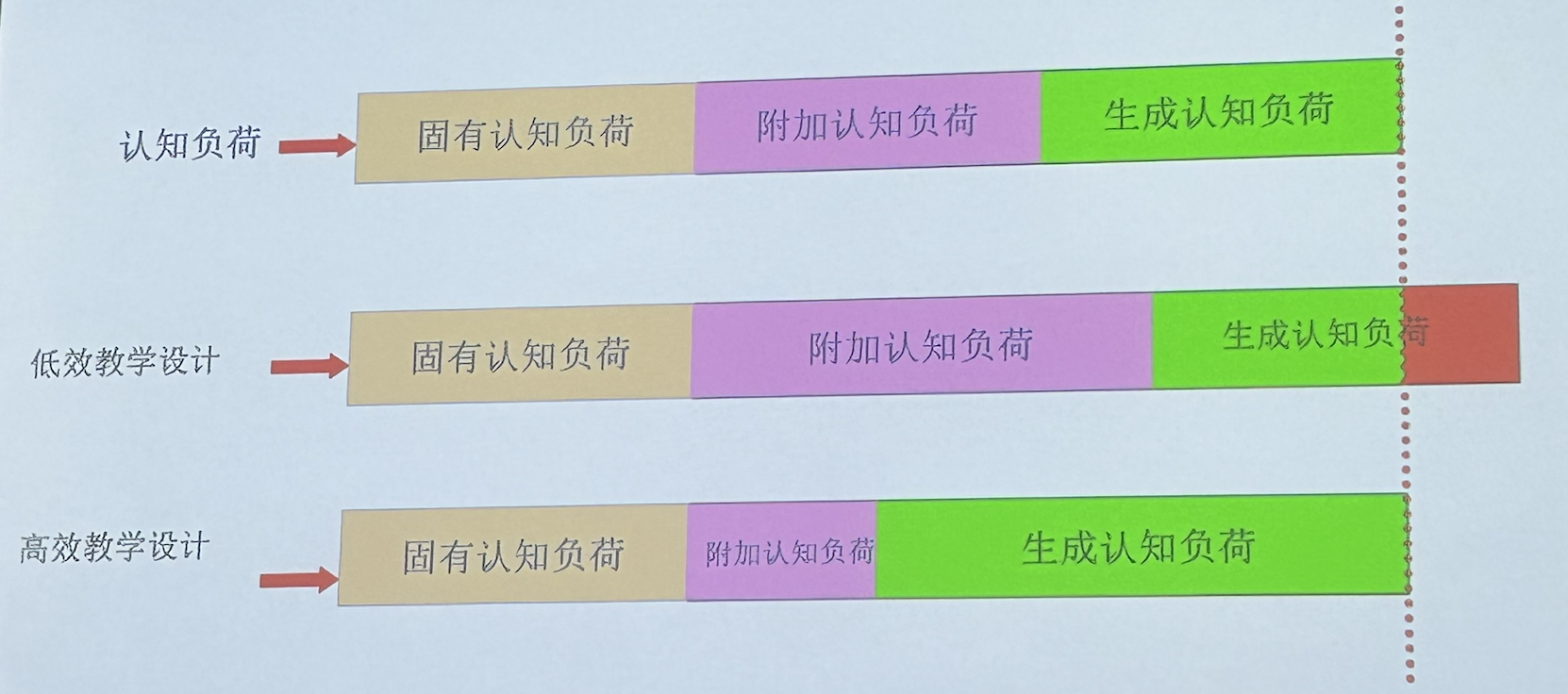

- 不同的学习结果需要不同的学习条件,内部条件是学习者的先前习得的能力倾向,外部条件是外部的刺激情境

- 教学就是要合理安排可靠的外部条件(教学事件),来支持、激活、促进学习的内部条件和过程

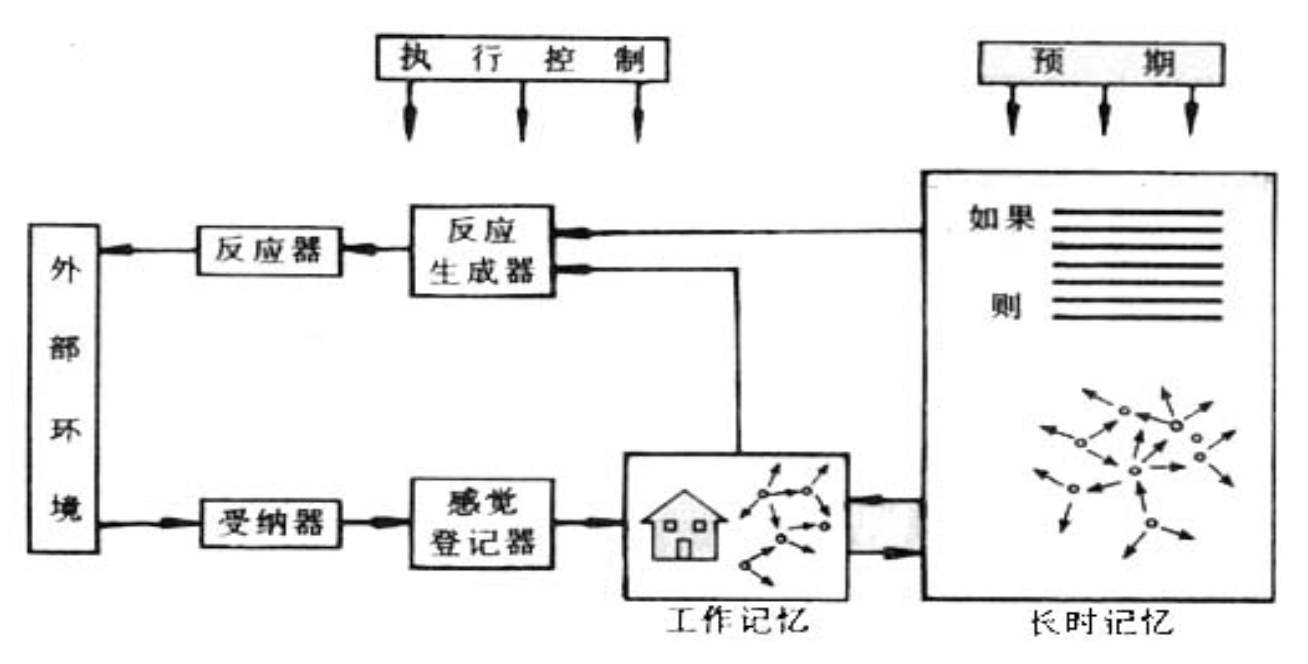

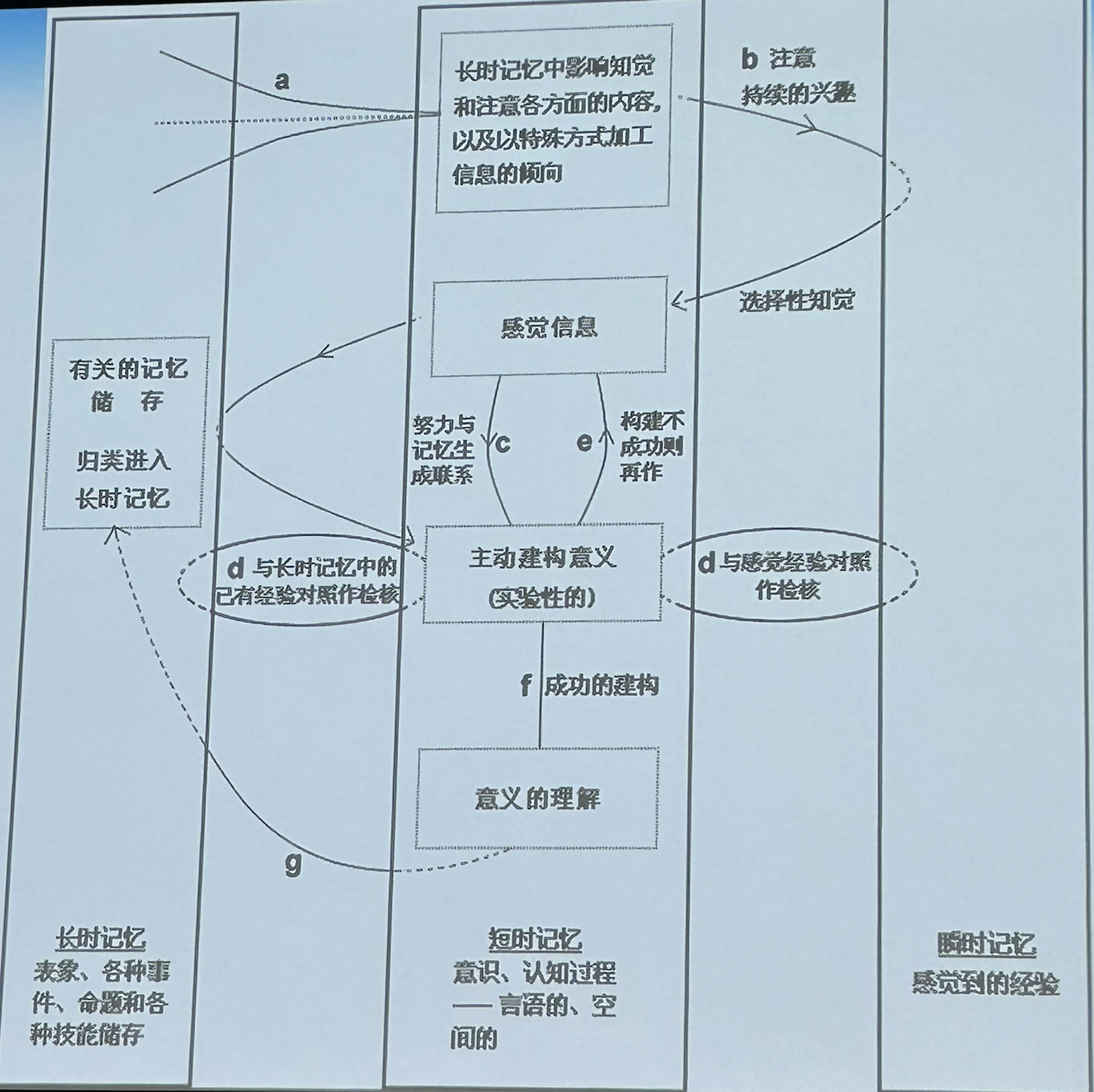

认知-指导说 - 学习的信息加工过程

在信息加工系统中, 处于活跃状态、信息保持时间很短的是工作记忆 - 学习的条件

- 内部条件

- 外部条件

- 内部条件

- 直接教学

direct instruction: 教师直接教授教学内容的教学模式- 环节: 复习和检查过去的学习 -> 呈现新材料 -> 提供有指导的练习 -> 提供反馈和纠正 -> 提供独立的练习 -> 每周或每月的复习

- 特征: 学业为中心、教师为主导、材料有序化、反馈及时性、互动结构化

- 教学事件

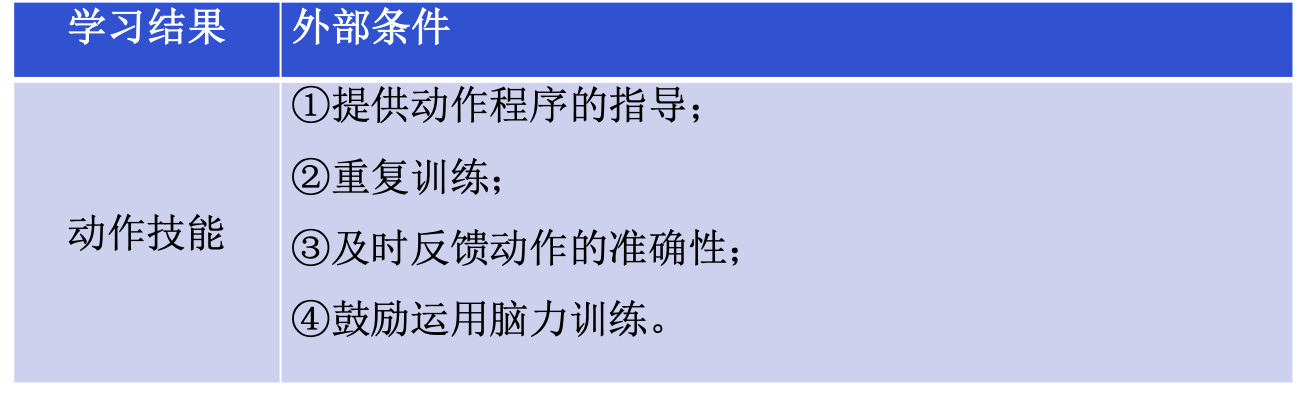

认知负荷理论

认知负荷 cognitive load: 一项具体任务的执行给个体认知系统所施加的负荷 Paas & van Merriënboer, 1994

- 固有认知负荷

intrinsic cognitive load: 任务本身的相对复杂性和学生的经验水平带来的认知负荷固有认知负荷是由处理知识点之间相互作用为工作记忆带来的认知负荷,取决于学生需要在工作记忆中保持的、用于理解信息的信息单元的数量 - 附加认知负荷

extraneous cognitive load: 学习材料的呈现方式教学设计和学习任务的设计带来的认知负荷如老师的口音 - 生成认知负荷

germane cognitive load: 是用于图式获得和技能自动化的认知负荷,具体用于保持表征以及生成意义等加工过程 - 课程中应当尽量减少附加认知负荷, 并增大生成认知负荷

建构主义学习理论

建构主义基本观点

- 建构主义的思想渊源: 先验论认为知识是先天的,经验论认为知识是后天的,建构主义认为知识是学习者在与环境的互动中建构出来的

- 当代建构主义基本观点

- 知识观

- 与客观主义相对立,质疑知识的客观性和确定性

- 强调知识的动态性、相对性和复杂性

知识是人在活动中创造的暂定性的解释和假设

- 学习观

- 学习是学习者主动建构知识的过程

- 主动建构性、社会互动性、情境性

- 教学观

- 创设理想的学习环境,促进学生自身建构意义

- 知识观

个人建构主义理论

- 激进建构主义

Ernst von Glasersfeld- 知识不是通过感觉或交流而被个体被动地接受的,而是由认知主体主动地建构起来的,建构是通过新旧经验的相互作用而实现的

- 认知的机能是适应自己的经验世界,帮助组织自己的经验世界,而不是去发现本体论意义上的现实

- 生成学习理论

M. C. Wittrock: 学习是学习者主动地建构内部心理表征的过程主动生成知识的意义; 它不仅包括结构性的知识,而且包括大量的非结构性的经验背景; 学习开始于对信息的主动选择

- 认知灵活性理论

R. J. Spiro- 结构良好领域知识: 由明确的事实、概念和规则构成的结构性知识

- 结构不良领域知识: 对知识进行应用的知识和经验

概念复杂性、实例间的差异性 - 结构良好的知识的讲授往往会有过分简化倾向: 包括相加倾向

多次讲授、离散倾向分别讲授、隔离倾向不同知识点之间的隔离 - 随机进入教学

Random Access Instruction: 对同一内容的学习要在不同时间多次进行,每次的情境都是经过改组的,而且目的不同,分别着眼于问题的不同侧面

- 探究学习

Inquiry LearningJoseph J. Schwab: 学生仿照科学研究的过程来学习科学内容,体验、理解和应用科学研究方法,获得科学研究能力的一种学习方式- 环节: 提出问题、收集数据、形成解释、评价结果、表达结果

- 萨奇曼的探究训练模式

Inquiry Training ModelSuchman, 1986: 教师提出一个复杂问题,学生探究其原因,学生先形成假设,然后通过不断向老师提出一般疑问句来获得证据,验证或修正自己的假设,最终形成自己的解释

社会建构主义理论

维果斯基的理论掀起了建构主义的第二次浪潮

- 文化内化与活动理论

A. N. Leont'ev- 中介性学习经验

mediated learning experience: 学习材料和学习者之间以文化为中介 - 文化工具: 指具有符号性质或心理性质的文化工具,诸如符号、概念、理论或策略等; 包括物理工具和认知工具

- 中介性学习经验

- 情境性认知与学习理论

- 情境性认知

situated cognition: 强调学习、知识和智慧的情境性,认为知识是不可能脱离活动情境而抽象地存在的,学习应该与情境化的社会实践活动结合起来 - 分布式认知

distributed cognition: 指认知分布于个体内、个体间、媒介、环境、文化、社会和时间等之中 - 认知学徒制

cognitive apprenticeship: 知识经验较少的学习者在专家的指导下参与某种真实性的活动,从而获得与该活动有关的知识技能 - “合法的边缘参与”

legitimate peripheral participation: 学习者在参与某种活动时,处于边缘地位,逐渐向核心地位过渡的过程 - 抛锚式教学

anchored instruction: 将学习活动与某种有意义的大情境挂起钩来,让学生在真实的问题情境中进行学习

- 情境性认知

- 支架性教学

scaffolding: 教师或其他助学者和学习者共同完成某种活动,为学习者参与该活动提供外部支持,帮助他们完成独自无法完成的任务。而随着活动的进行,逐渐减少外部支持,让位于学生的独立活动 - 合作学习: 一种以异质小组活动为主体教学活动的教学策略。在这种教学策略中,各组组员以合作和互助方式从事学习活动,共同完成小组学习目标,在促进各人学习水平的前提下,提高整体成绩,获取小组奖励

- 合作学习的要素

- 积极的相互依赖

positive interdependence: 有共同目标、共同利益 - 个人责任

individual accountability: 每个组员都要承担责任、完成任务 - 面对面的相互促进

face to face interaction - 社交技能

social skills - 小组自加工

group processing: 小组成员对小组的运作进行反思

- 积极的相互依赖

- 合作学习的模式

- 学生小组成绩分担法: 以小组成员的平均分数作为小组的成绩

- 小组-游戏-锦标赛: 小组间进行比赛, 成绩好的成员和成绩好的成员比, 成绩一般的成员和成绩一般的成员比

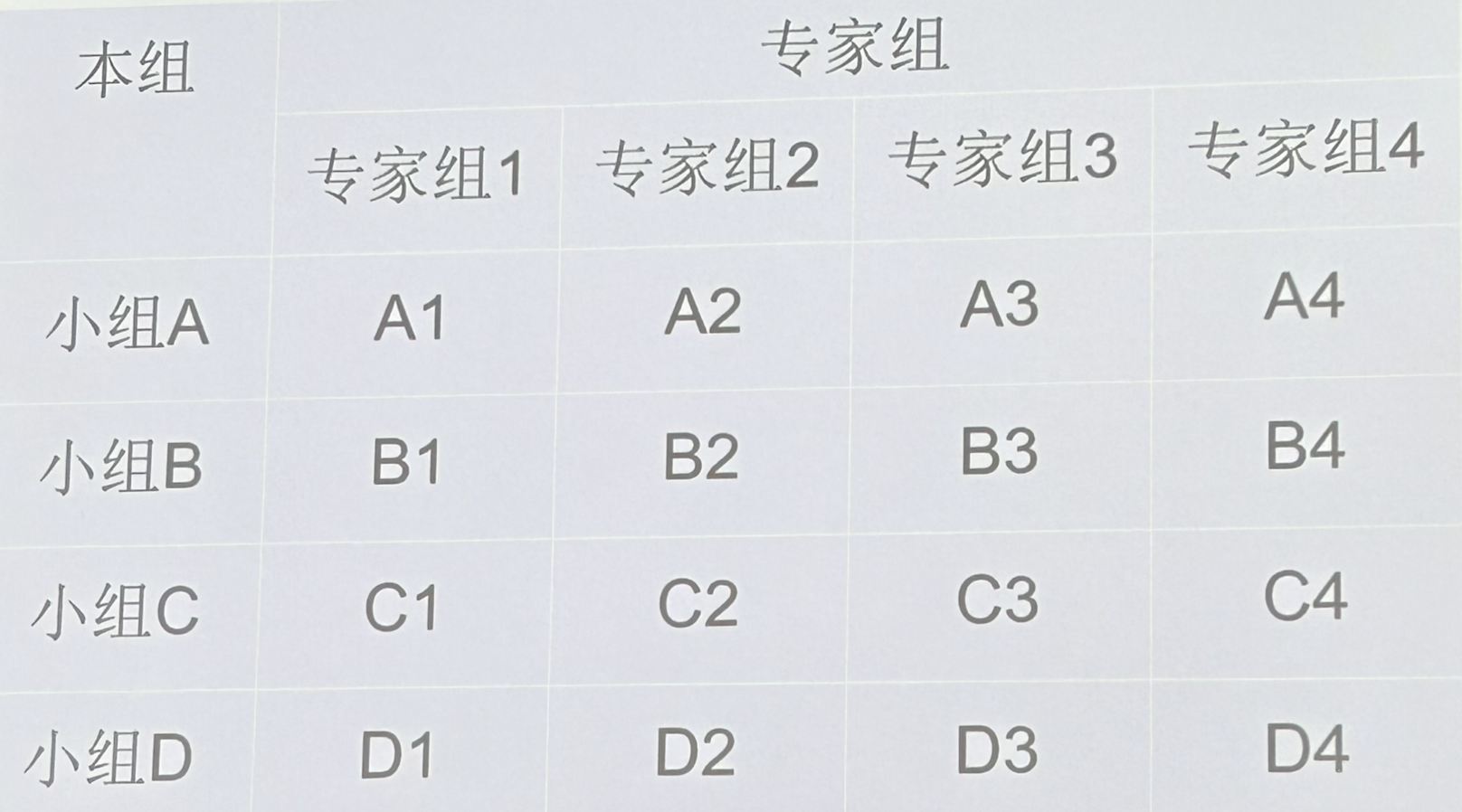

- 纵横交错法: 按照小组、专家组对学生进行分组, 在专家组内合作学习, 在小组内进行问题解决

- 共学法

- 小组调查法

- 其他形式

- 合作学习的要素

人本主义学习理论

- 罗杰斯的学习理论

- 知情统一的教学目标观: 教育既应当关注学生的认知发展,也应当关注学生的情感发展

- 意义学习

significant learning: 一种使个体的行为、态度、个性发生重大变化的学习; 强调新知识对人生存发展具有价值 - 自由学习

freedom to learn: 学习者在学习过程中有自由选择的权利, 教师应创设自由的、促进性的学习环境 - 学生中心教学模式

- 以学生为中心: 教师应真诚一致、对学生无条件积极关注、抱有同理心

- 非直接教学/非指导教学

学习动机

学习动机的内涵与作用

- 动机

motivation: 指激发、引导、维持并使行为指向特定目的的一种力量Baron,1998;Murphy & Alexander,2000;Pintrich,2000;Schunk,2000- 引发作用: 引发个体的行为, 与动机的相对强度密切相关

- 定向作用: 使个体的行为指向特定目标或方向

- 维持作用: 使个体的行为具有持续性

- 调节作用: 使个体在达成目标的过程中,主动调整自己的行为

- 学习动机

motivation to learn: 指引起和维持学生学习活动,并将该学习活动引向一定学习目标的动力倾向- 衡量学习动机的行为指标: 付出的努力程度、采取行为的频率和时间量、选择的行为、追求目标的坚持性/持久性/稳定性、遇到困难时的反应

- 相关概念

- 需要

need:人体组织系统中的一种缺乏、不平衡状态 - 诱因

incentive:能够激发机体的定向行为,并能够满足机体某种需要的外部条件或刺激物 - 兴趣

interests:一个人经常趋向于认识、掌握某种事物,力求参与某项活动,并且有积极情绪色彩的心理倾向- 个体兴趣

individual interest: 源于具体的知识、信念或价值观的兴趣Renninger, 1992 - 情境兴趣

situational interest: 由任务本身所引发的兴趣Hidi&Anderson, 1992; Reeve, 1996

- 个体兴趣

- 好奇心

curiosity: 个体有寻求新异、复杂、令人耳目一新的东西的本能倾向Berlyne,1966 - 态度

attitude: 促动行为的内在倾向,包括认知、情感和行为倾向三个因素 - 期待

exception:个体对某件事情是否发生的主观预期 - 抱负水平

level of aspiration: 人从事某种实际工作之前,主观的估计自己能达到的成就目标 - 情绪

- 唤醒

arousal: 一个人警觉、注意和广泛觉醒的水平 - 焦虑

anxiety: 对未知威胁的的不自在和紧张的感觉

- 唤醒

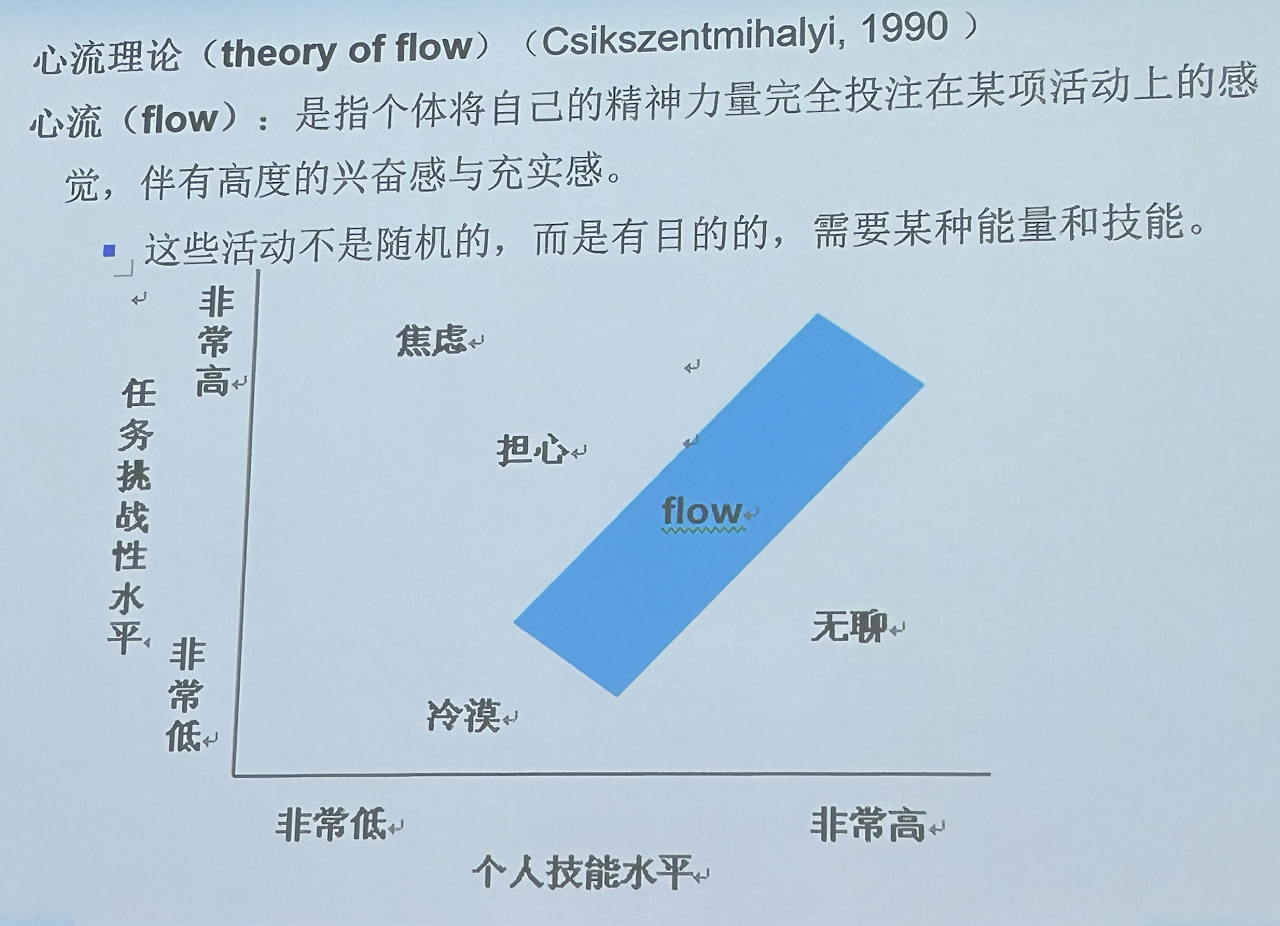

- 心流

flow: 个体将自己的精神力量完全投注在某项活动上的感觉,伴有高度的兴奋感与充实感- 这些活动不是随机的,而是有目的的,需要某种能量和技能

- 参与者专心致志,自我意识丧失、忧虑感消失乃至时间感消失

- 价值观

三种价值: Eccels,et al.,1983- 成就价值

attainment value: 个体在任务中表现良好之重要性,与个体的需要及取得成功的意义相关 - 内在价值或兴趣价值

intrinsic or interest value: 个体从活动本身获得乐趣 - 效应价值

utility value: 帮助个体达到一个短期或者长期目标的价值

- 成就价值

- 需要

- 学习动机的作用: 包括引发、定向、维持、调节

- 情绪状态的唤醒: 学业情绪

academic emotions指学生在学习过程中产生的与学业有关的主观情绪体验Pekrun, 2006 - 学习准备状态的增强: 缩短反应时间、提高学习效率

- 学习注意力的集中: 将心理能量指向特定目标, 避免分心

- 学习意志努力的提高

- 学习投入增大: 包括认知投入、情感投入、行为投入

- 效率与唤起水平之间的关系

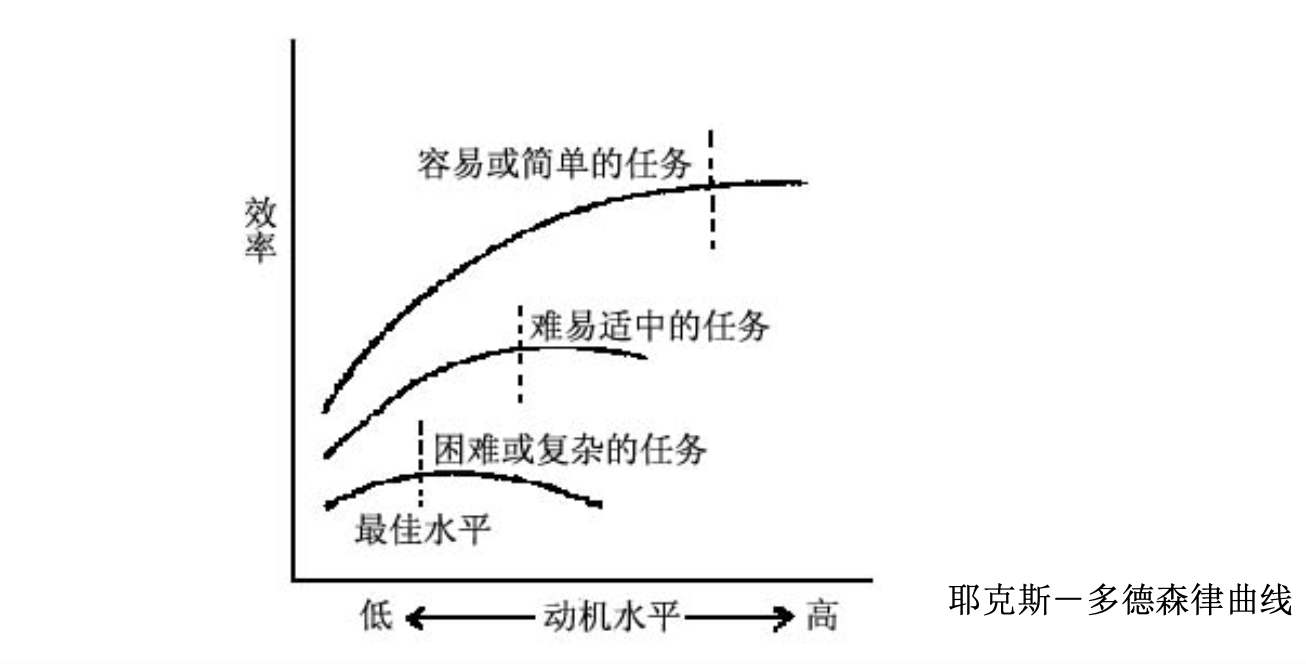

Yerkes-Dodson Law

- 情绪状态的唤醒: 学业情绪

- 学习动机的分类

- 内部动机与外部动机

Pintrich & Schunk,1996- 内部动机

intrinsic motivation:因学习活动本身的意义和价值所引起的动机任务通常不会太简单 - 外部动机

extrinsic motivation: 因学习活动的外部后果而引起的动机

- 内部动机

- 典型的内部动机

- 了解刺激: 获得新知识、了解周围事物、探索世界、满足好奇和兴趣

- 取得成就: 达到目标、完成任务、迎接挑战、征服挑战、超越自我

- 体验刺激: 获得内在快乐、享受学习活动

- 内部动机与外部动机的关系

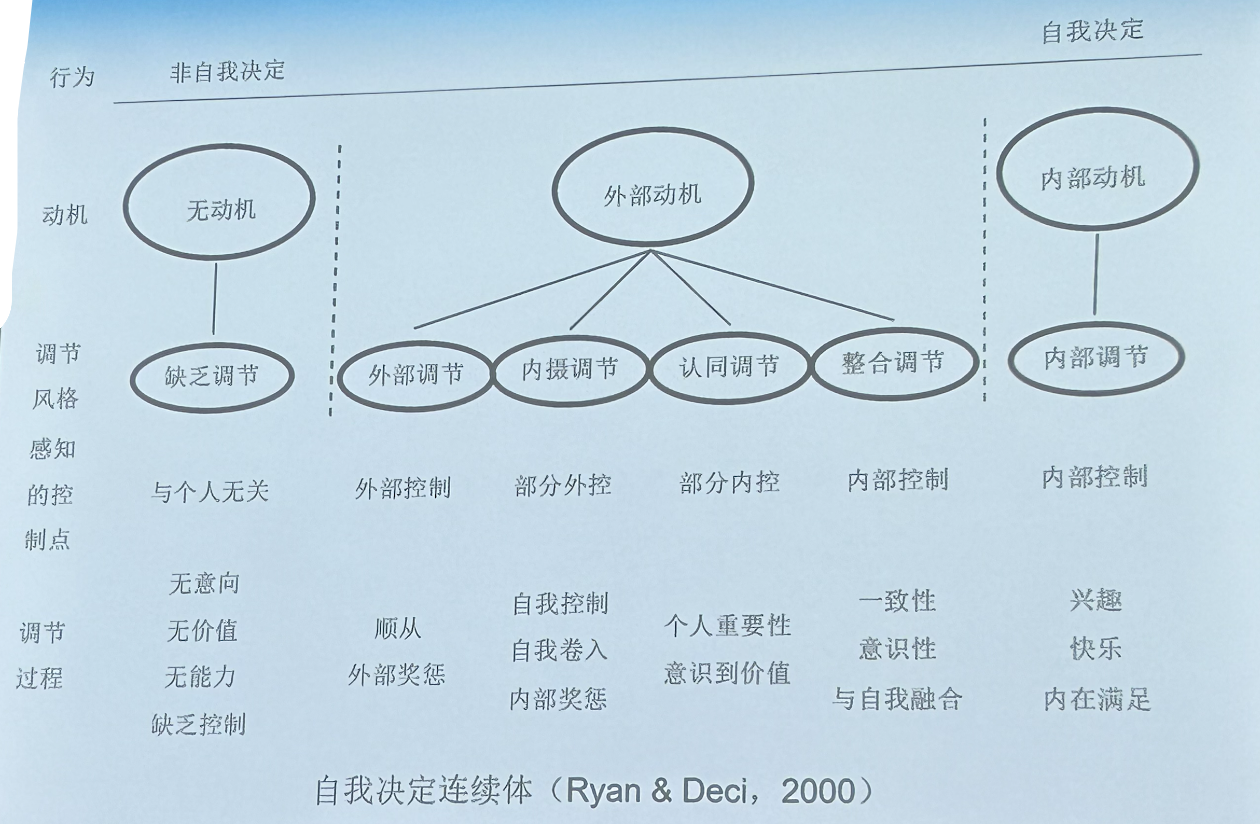

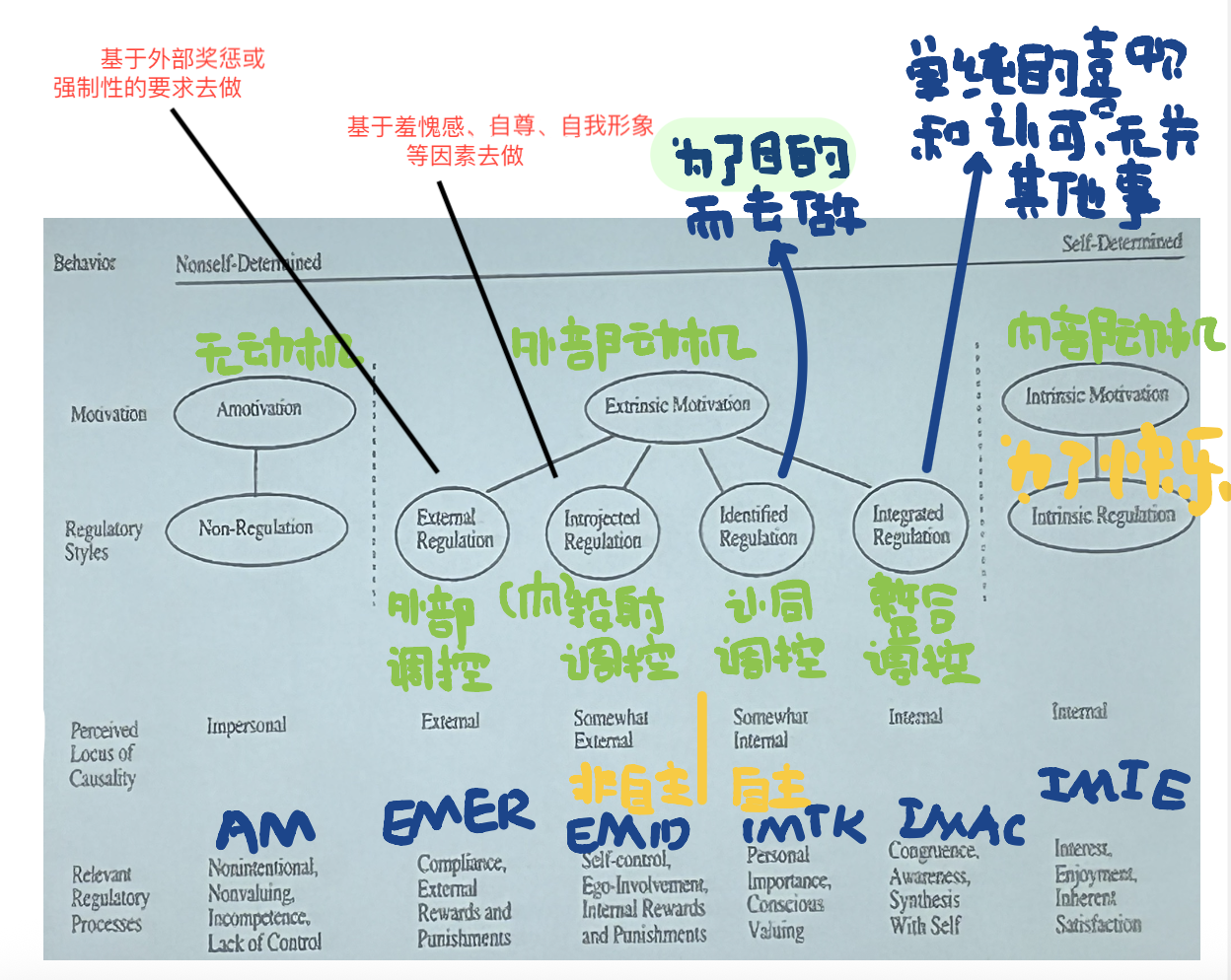

- 理解为一个连续体的两端: 自我决定理论

self-determinism theoryDeci & Ryan, 1985 - 理解为两个独立的连续体: 二者的组合可以划分出四个象限, 内外动机随情境发生变化

- 理解为一个连续体的两端: 自我决定理论

- 认知内驱力、自我提高内驱力、附属内驱力

认知内驱力属于内部动机, 后两种属于外部动机- 认知内驱力

cognitive drive: 要求了解、理解和掌握知识以及解决问题的需要 - 自我提高内驱力

ego-enhancement drive: 个体因自己的胜任或工作能力而赢得相应地位的需要 - 附属内驱力

affinitive drive: 指个体为了保持长者们如家长、教师等的赞许或认可而表现出把工作做好的一种需要

- 认知内驱力

- 远景动机与近景动机

- 远景动机: 与学习的社会意义和个人前途相连的动机

- 近景动机: 与学习活动直接相连的动机

- 个性动机与情境动机

- 个性动机

一般动机: 是在许多学习活动中都表现出来的、较稳定、持久地努力掌握知识经验的动机 - 情境动机

具体动机: 是在某一具体学习活动中表现出来的动机,往往受到外界情境因素的影响

- 个性动机

- 内部动机与外部动机

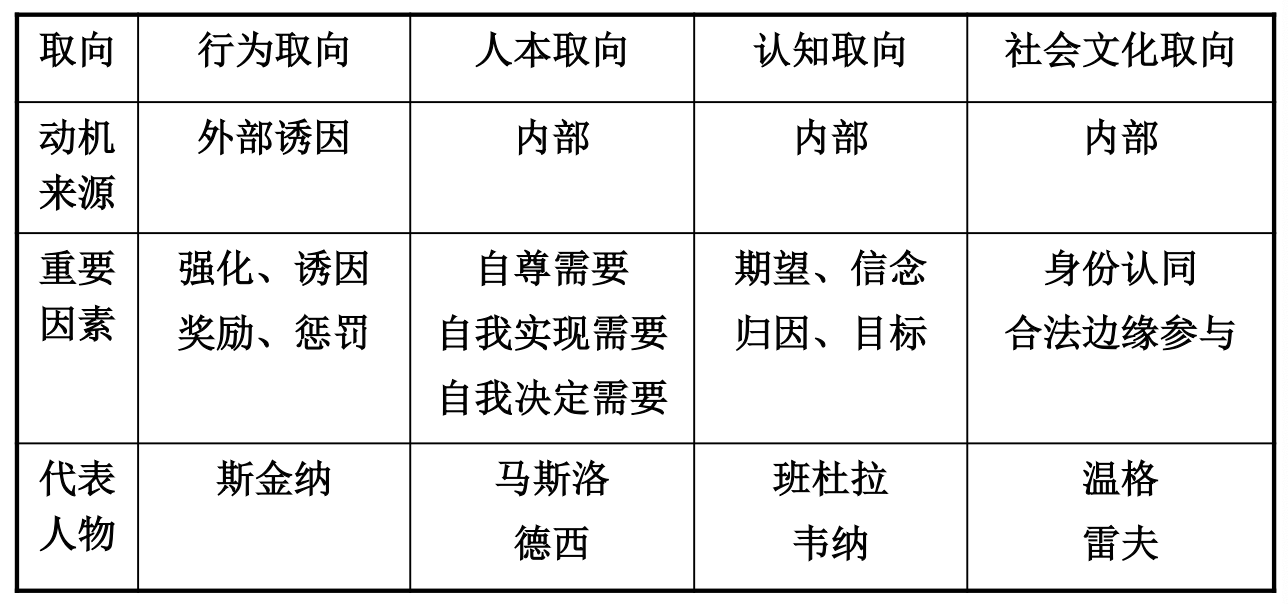

学习动机理论

- 强化论

B. F. Skinner- 当前行为的后果改变了未来的行为

- 可改变未来行为的当前行为的后果就是强化

- 学校可通过强化来塑造和改变学习行为

如表扬、奖励、分数等 - 强化的效果是由个体因素和情境因素共同决定的

- 强化理论的局限性

- 注重外在诱因控制不利于培养学生求知内驱力

- 追求分数和名次对全体学生不利

- 手段目的化的结果有碍于学生人格发展

- 短暂的功利取向不易产生学习迁移

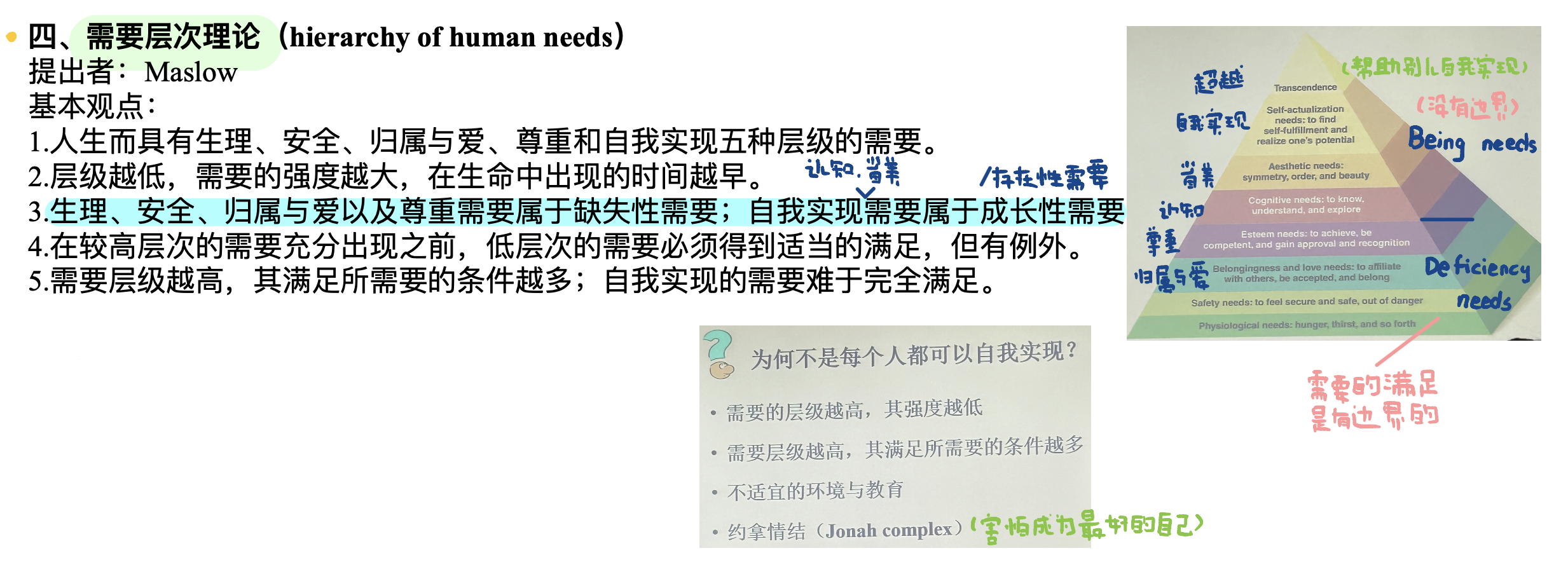

- 需要层次论

A. H. Maslow

- 对教育的意义

- 满足学生爱和归属的需要与自尊的需要

- 满足学生的求知需要

- 创设良好条件,促进学生自我实现的满足

- 教师期望效应

- 罗森塔尔的实验: 研究者在开学初对教师随机说某些学生是”优等生”,结果这些学生的成绩明显提高

- 皮格马利翁效应: 人们基于某种情境的知觉而形成的期望或预言会使该情境产生适应这一期望或预言的效应

- 对教育的意义

- 自我决定理论

Edward L. Deci & Richard M. Ryan: ⼈⽣⽽具有发展⾃我,实现⾃我各部分的整合,以及⾃我与周围世界的整合的需要社会环境滋养 -> 基本心理需要满足 -> 有机整合过程- 人的三种基本需要

- 能力/胜任需要

competence: 相信自己有能力很好地适应环境的信念胜任感 - 关系需要

relatedness: 与他人相联系或属于某个群体的需要 - 自主需要

autonomy: 对从事的活动拥有一种自主选择感而非受他人控制的需要

- 能力/胜任需要

- 自我决定连续体

- 对教育的启示

- 引导学生设置内部目标

引导学生关注任务或知识的固有价值 - 设置适度挑战的任务, 引导学生进入心流状态

- 给学生提供自主性支持, 提供信息、建议、共情、反馈、评价等, 而不是代替学生决定

- 营造和谐的人际关系氛围

- 引导学生设置内部目标

- 人的三种基本需要

- 自我效能感理论

Albert Bandura- 自我效能感

self-efficacy: 对自己胜任工作或完成任务能力的主观判断效能期望, 与其相对是对行为的结果期望 - 自我效能感的作用: 影响活动选择

难度、面对困难的反应坚持努力/放弃退缩、情绪体验自豪乐观/自卑焦虑、行为倾向把握机会主动进取/自动放弃、策略使用积极有效/消极机械 - 自我效能感的影响因素

- 成败经验

mastery experience: 会受到归因的调节作用 - 替代经验

vicarious experience: 和自身相近的人的成功经验 - 言语说服

verbal persuasion: 他人对自己能力的评价和鼓励, 会受到他人身份的影响 - 情绪唤起

emotional arousal: 焦虑等情绪可能会降低自我效能感

- 成败经验

- 自我效能感

- 成就动机理论

- 成就需要

need for achievement: 克服障碍,施展才能,力求尽快尽好地解决某一难题 - 成就动机

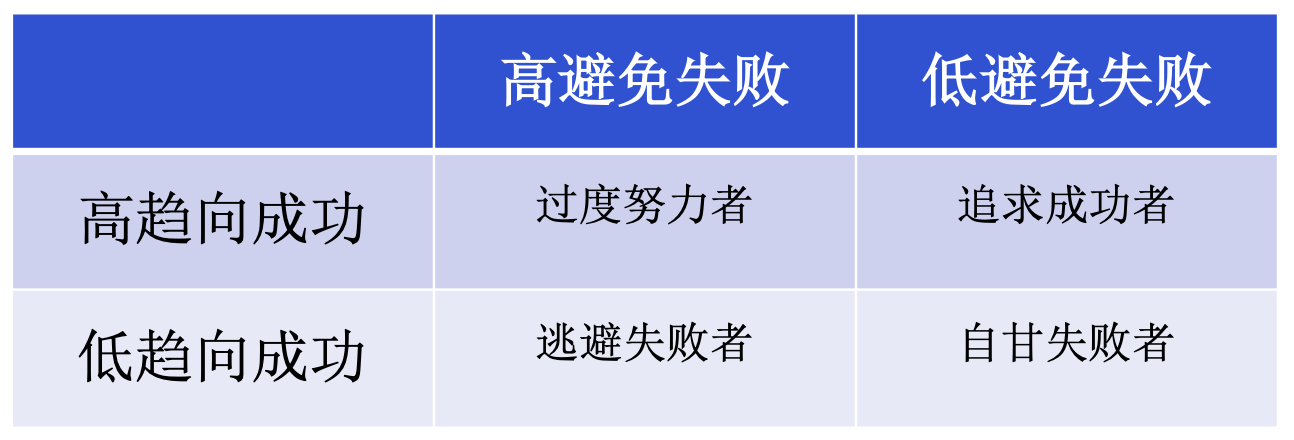

achievement motivation: 激励个体乐于从事自认为重要或有价值的工作,并力求取得成功的内在驱动力; 其强弱等于趋向成功的动机与避免失败的动机之差 (Ta = Ts - Taf):- 趋向成功的动机 Ts = Ms

趋向成功的动机x Ps成功的可能性x Is成功的诱因的价值(其中 Ps + Is = 1, 所以中等难度的任务最有利于激发学习动机) - 避免失败的动机 Taf = Maf

避免失败的动机x Pf失败的可能性x If失败的诱因的价值(其中 Pf + If = 1) - 如果个体可以自主选择任务难度, 那选择的任务太难或太易都是避免失败, 而选择适度有挑战的任务是趋向成功

- 趋向成功的动机 Ts = Ms

- 成就需要

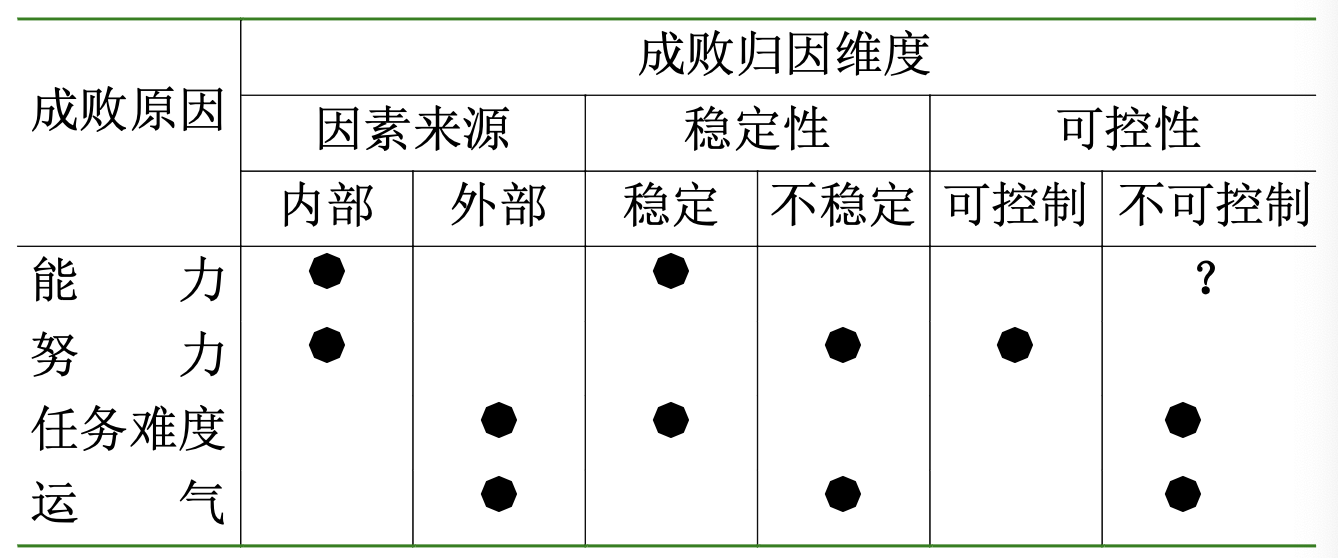

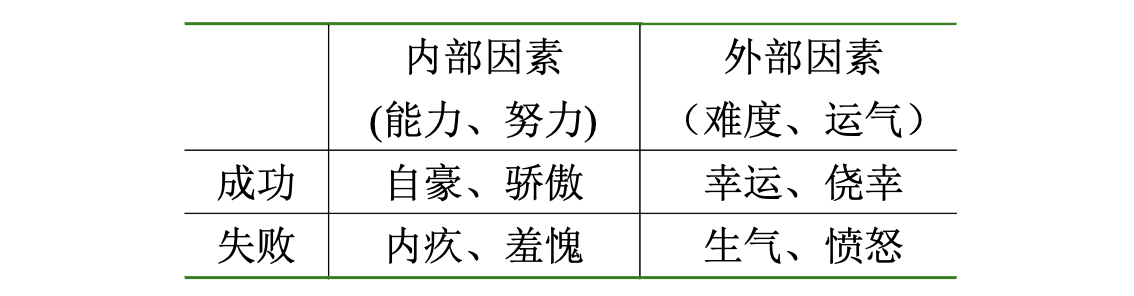

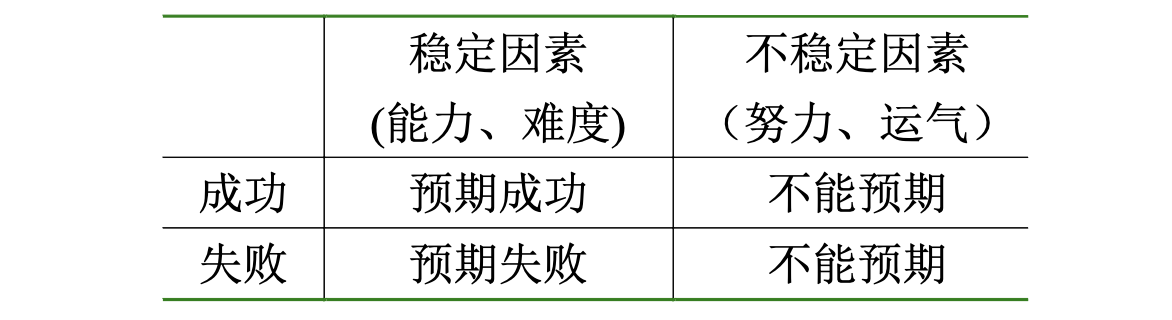

- 归因理论

- 基本假设: 寻求理解是行为的基本动因

- 控制点

locus of control, LOC: 个体对于强化的偶然性程度的一般信念- 内控

internal locus of control: 强调结果由个体的自身行为造成或者由个体的稳定的个性特征(如能力)决定 - 外控

external locus of control: 强调结果由个体之外的因素(如运气,机会、命运、偏见)等导致 - 控制点与成败后的情绪体验有关

- 内控

- 稳定性: 稳定性与对未来成败的预期有关

- 可控性: 可控性与成败情绪、对未来成败的预期有关

- 关系到是否提高学习动机、是否付出努力

- 不同的能力观:能力天生论、能力增长论; 持能力固定论者将成败归因于内部的、稳定的、不可控的原因(能力)时,会产生学习动机问题

- 对教育的意义

- 根据学生的归因倾向可预测学生的随后的学习动机

- 长期消极归因心态有碍于学生人格成长

- 教师的反馈对学生的归因有重要影响

- 引导学生积极、准确而具体的归因: 学习初期-努力、学习后期-能力、成功-努力和能力、失败-策略和努力

- 为学生树立榜样,并帮助学生分析自我成长过程

- 基本假设: 寻求理解是行为的基本动因

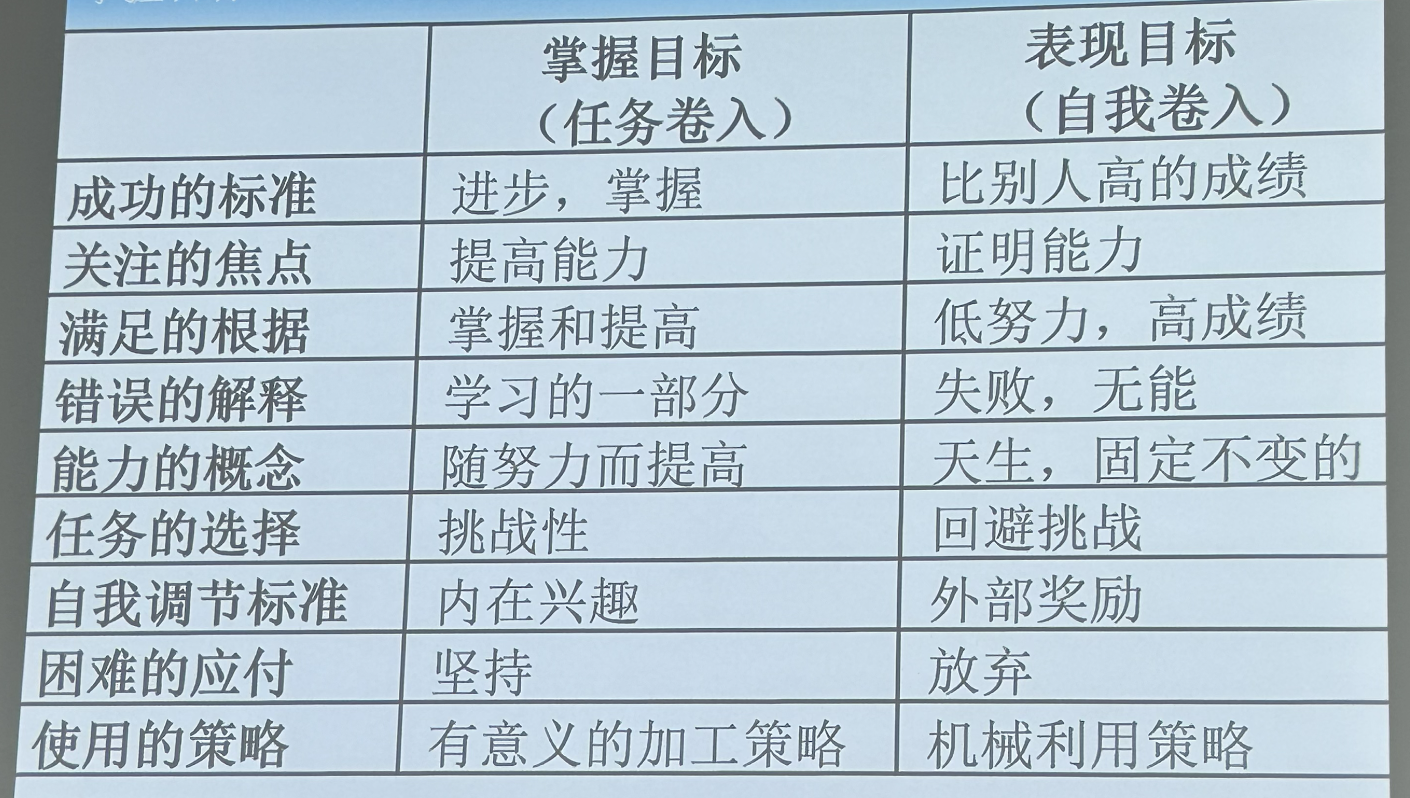

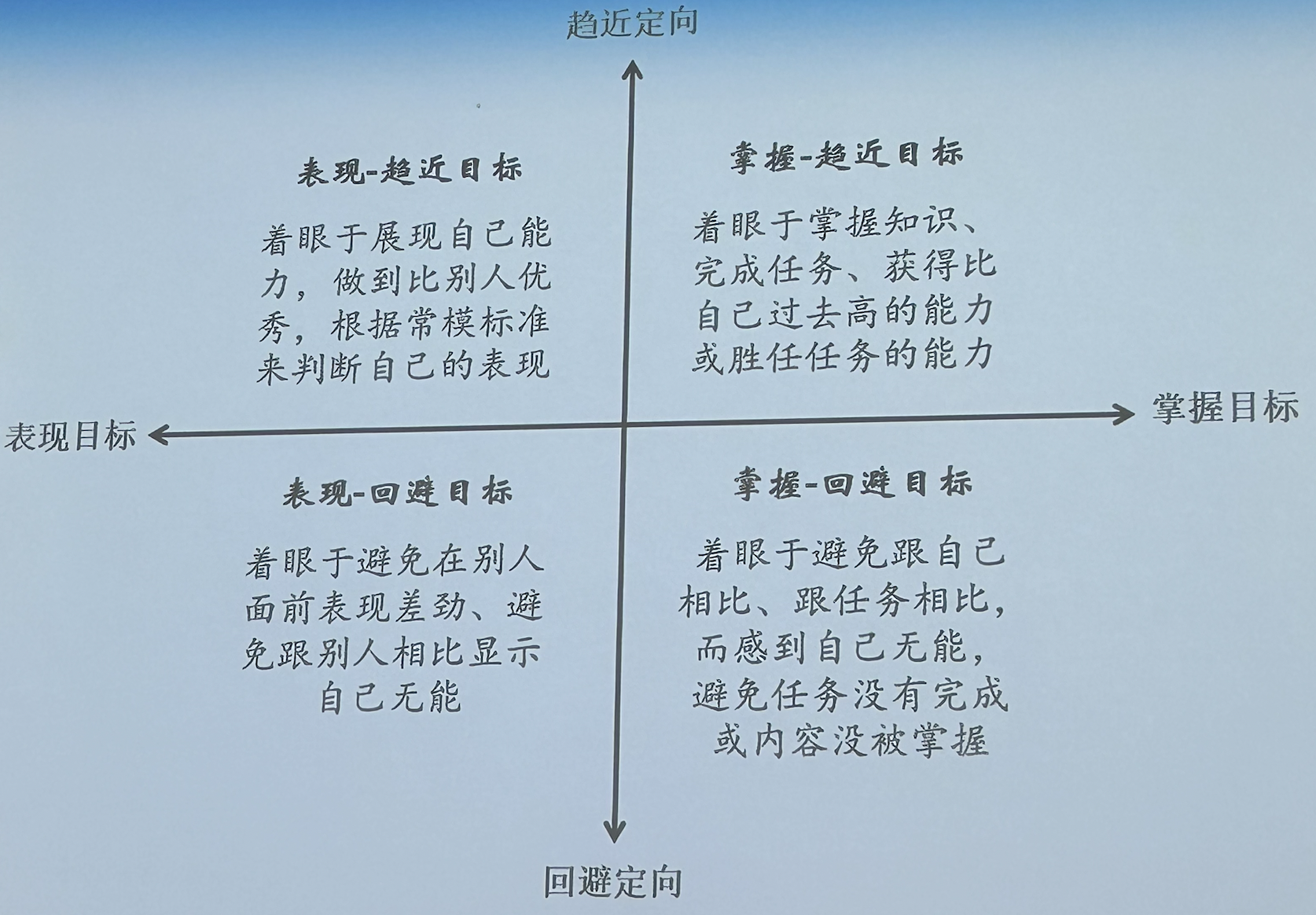

- 能力目标理论

- 能力观

- 能力实体观

entity view of ability - 能力增长观

incremental view of ability即成长性思维

- 能力实体观

- 成就目标定向

- 表现目标

performance goal: 自我卷入的学习者ego-involved learner - 掌握目标

learning goals or mastery goals: 任务卷入的学习者task-involved learner

- 表现目标

- 与趋近-回避

approach-avoidance相关的成就目标

- 趋近表现目标

performance-approach goal: 力求在他人面前表现出色 - 回避表现目标

performance-avoidance goal: 力求避免在他人面前表现不佳 - 趋近掌握目标

mastery-approach goal: 力求掌握知识和技能 - 回避掌握目标

mastery-avoidance goal: 力求避免未能掌握知识和技能

- 趋近表现目标

- 能力观

- 自我价值理论: 自我价值

self-worth指个体认为自己是优秀的、有能力的个体的一种信念- 自我接纳是人的最优先追求、人因自我价值而接纳自我、自我价值感是个人追求成功的内在动力

- 学生的自我价值通常来自于在竞争中取得成功的能力

能力 -> 成功 -> 自我价值而教师应当引导学生将自我价值与努力联系起来 - 当自我价值受到威胁时,人将竭力维护

- 当成功难以获得, 以避免失败来维护自我价值

- 当失败无法避免时, 自甘失败以避免对自己无能的评价

- 这种保护和防御以建立一个正面自我形象的倾向就是自我价值动机

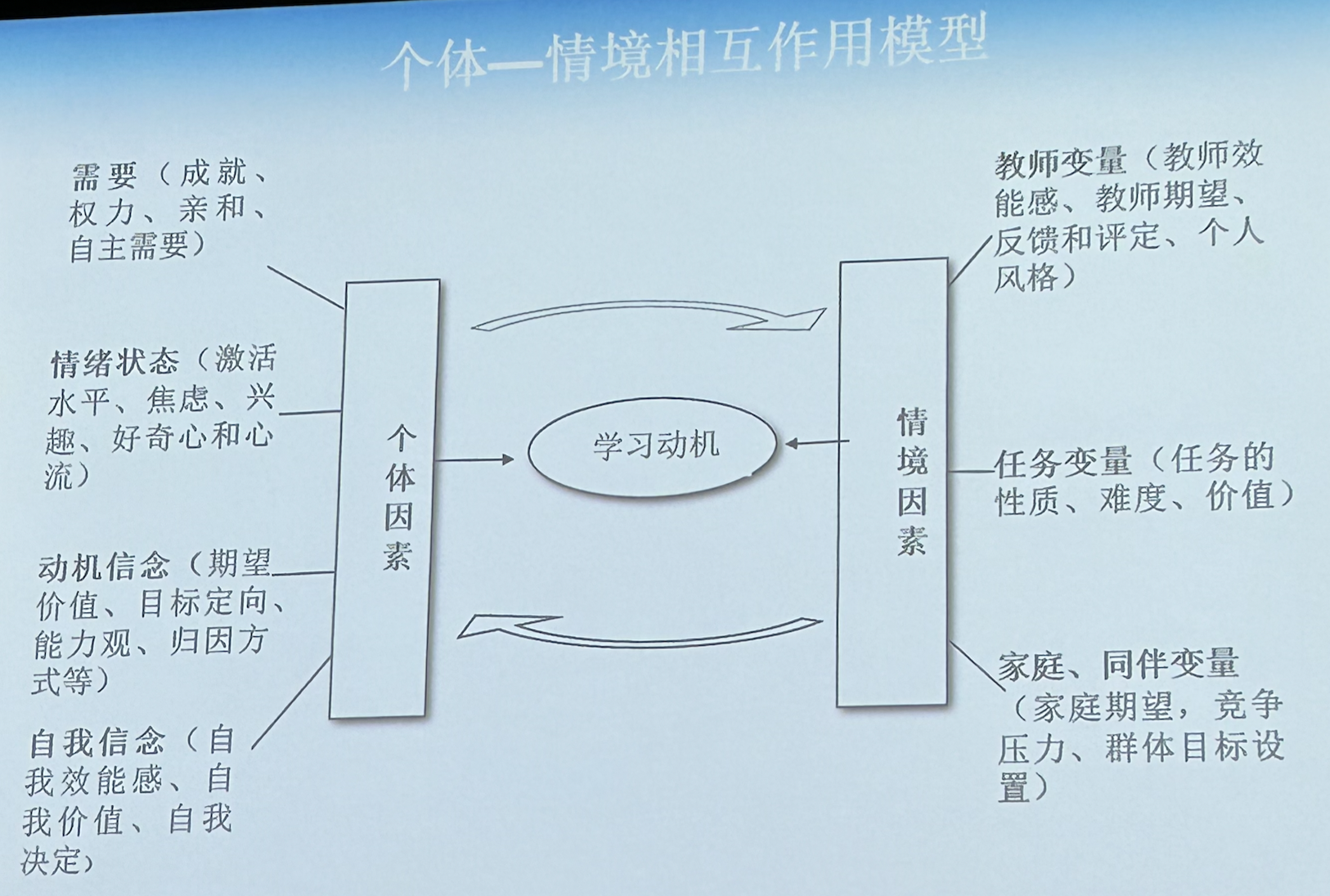

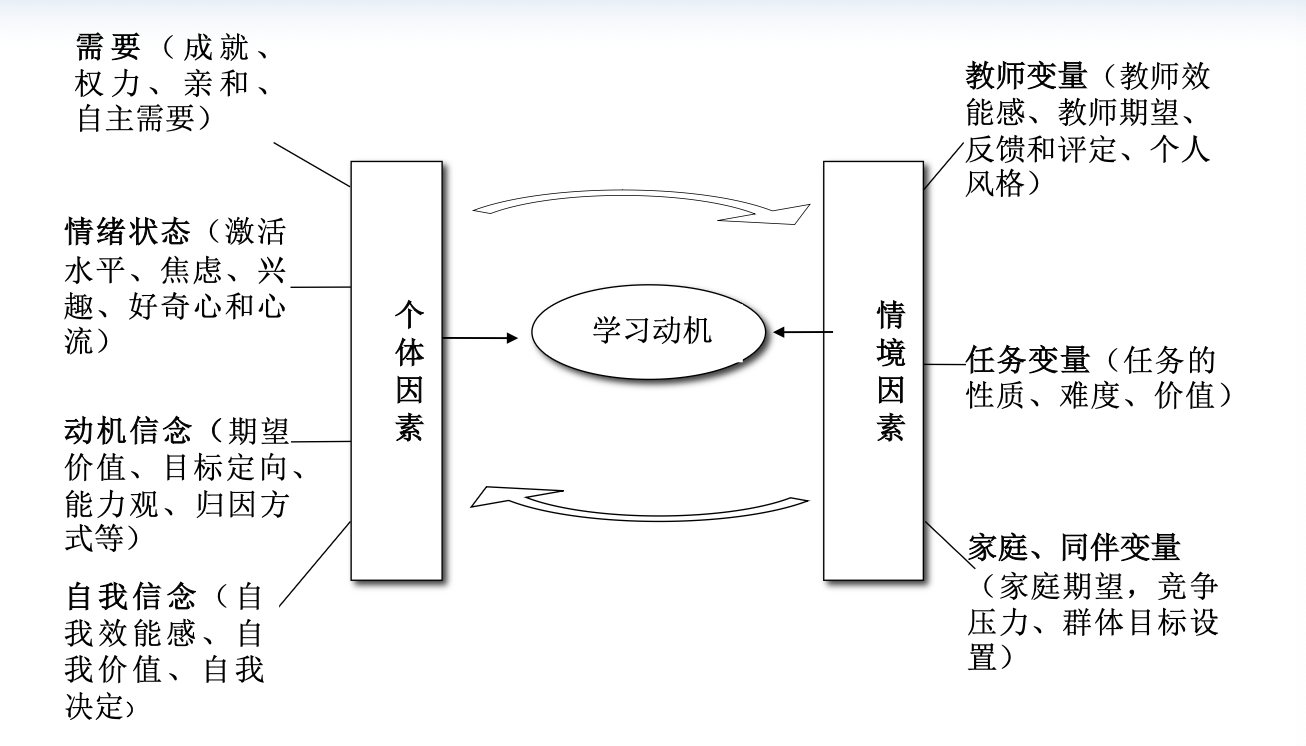

综合性的个体-情境相互作用模型

知识的建构

知识的理解

- 概念学习与教学

- 概念结构分析: 名称、界定、属性、例证

包括正例和反例 - 概念的获得

- 概念形成

concept formation: 概念发现学习例子—规则—例子 - 概念同化

concept assimilation: 概念接受学习规则—例子—规则

- 概念形成

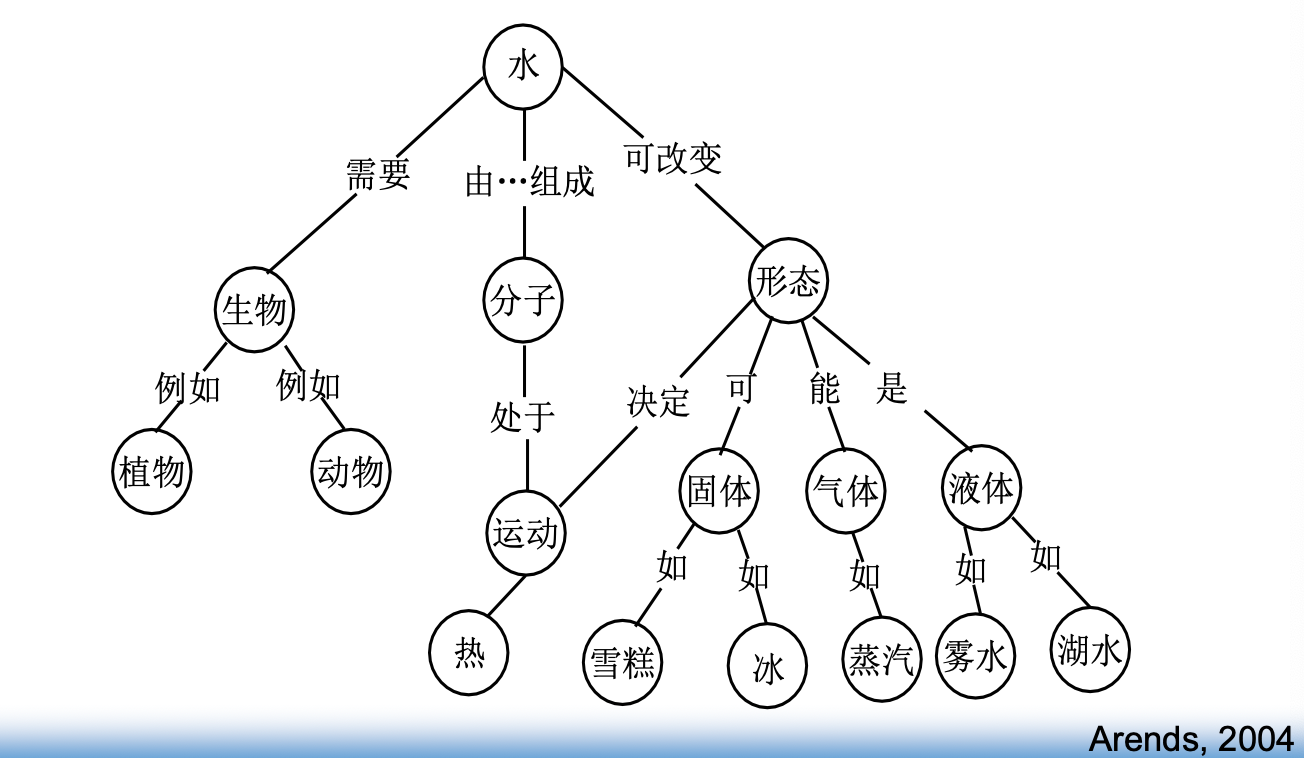

- 概念关系图

concept mapping: 一种按照概念之间内在逻辑关系将概念与其他相互关联的概念组织在一起形成概念网络的教学策略

- 概念结构分析: 名称、界定、属性、例证

- 概念的转变

- 错误概念

misconception或另类概念alternative conception: 与当前科学理论对事物的理解相违背的概念 - 错误概念不简单是由于理解偏差或遗忘而造成的错误,它们常常与学习者的日常直觉经验联系在一起,植根于一个与科学理论不相容的概念体系

如地心说 - 概念转变

conceptual change: 个体原有知识经验因受到与之不一致的新经验的影响而发生的重大改变

- 错误概念

学习迁移

- 学习迁移

transfer of learning: 一种学习对于另一种学习的影响 - 学习迁移的分类:

- 不同内容领域的迁移: 如

历史-艺术 - 顺向迁移与逆向迁移

- 顺向迁移

forward transfer: 先前的学习对后来的学习的影响 - 逆向迁移

backward transfer: 后来的学习对先前学习的影响

- 顺向迁移

- 正迁移与负迁移

- 正迁移

positive transfer: 一种学习对另一种学习的积极影响 - 负迁移

negative transfer: 一种学习对另一种学习的消极影响

- 正迁移

- 特殊迁移与一般迁移

- 特殊迁移

special transfer: 某一领域或课题的学习直接对学习另一领域或课题产生的影响 - 一般迁移

nonspecial transfer: 迁移产生的原因还不明确,可能是原理原则或态度的迁移

- 特殊迁移

- 近迁移与远迁移

- 近迁移

near transfer: 将所学的经验迁移到与原初学习情境比较相似的情境中 - 远迁移

far transfer: 将所学的经验迁移到与原初的学习情境极不相似的其他情境中

- 近迁移

- 低通路迁移与高通路迁移

- 低通路迁移

low-road transfer: 反复练习的技能自动化的迁移 - 高通路迁移

high-road transfer: 有意识地将在某一情境下习得的抽象知识运用到新的情境中

- 低通路迁移

- 不同内容领域的迁移: 如

- 学习迁移的理论与研究

- 早期的迁移理论

- 形式训练说

formal discipline theory: 以官能注意、知觉、记忆、推理等心理学faculty psychology为基础, 心理mind由官能组成; 官能是实体, 可以通过练习而增强, 迁移就是心理官能得到训练而发展的结果; 学校课程应当有官能训练价值 - 相同要素说

identical elements theory: 只有在原先学习情境与新学习情境有相同要素刺激-反应联结时, 原先的学习才有可能迁移到新的学习中去Thorndike & Woolworth, 1901桑代克最早用一系列实验证据来反对形式训练说; 学校课程应当有实用价值 - 概括化理论

generalization theory: 在经验中学到的原理原则是迁移发生的主要原因Judd,1908; 迁移的关键是学习者所概括出来的,并且是两种活动所具有的共同的原理或概括化的经验 - 关系—转换理论

relationship- transposition theory: 是一种格式塔的关系理论; 新旧情境具有相同的深层结构关系

- 形式训练说

- 现代的理论解释

- 布鲁纳、奥苏贝尔: 认知结构的形成和变化

- 元认知与迁移: 元认知是迁移的中介变量

- 早期的迁移理论

- 为迁移而教学

- 迁移的影响因素

- 个人因素: 年龄、智力、认知结构、学习态度等

- 情境因素: 学习材料的特性、教师的指导、学习情境的相似性等

- 促进学习迁移的方法

- 整合学科内容

- 加强知识联系

- 强调概括总结

- 重视学习策略

- 培养迁移意识

- 迁移的影响因素

操作技能

问题解决与创造性

创造性思维

- 创造性思维的培养: 生成

发散思维+聚合思维+ 评价批判性思维- 脑激励/大脑风暴法

brainstorming: 在过程中应当不评判、异想天开、越多越好、见解无专利 - 分合法

synecticsGordon, 1961: 把原本不相同、不相关的元素加以整合, 从而使熟悉的事物变得新奇/使新奇的事物变得熟悉- 运用类比

analogies和隐喻metaphors的技术来帮助学生分析问题,形成不同观点 - 有四种类比: 狂想类比

fantasy analogy、直接类比direct analogy、拟人类比personal analogy、符号类比symbolic analogy

- 运用类比

- 联想技术

- 自由联想技术

- 定向联想技术

- 脑激励/大脑风暴法

学习策略

- 学习策略的结构

learning strategy: 为了高效达到学习目标而对学习过程和资源进行规划的方案- 认知策略

- 复述策略, 如重复、抄写、做记录、划线等

- 精细加工策略, 如想象、口述、总结、做笔记、类比、答疑等

- 组织策略, 如组块、选择要点、列提纲、画地图等

- 元认知策略

元认知: 对认知的认知, 包括元认知知识和元认知控制- 计划策略, 如设置目标、浏览、设疑等

- 监视策略, 如自我检查、集中注意、监控领会等

- 调节策略, 如调整阅读速度、重新阅读、复查、使用应试策略等

- 资源管理策略

- 时间管理,如建立时间表设置目标等

- 学习环境管理,如寻找固定地方、安静地方、有组织的地方

- 努力管理,如归因与努力、调整心境、自我谈话、坚特不懈、自我强化等

- 其他人支持,如寻求教师帮助、伙伴帮助、使用伙伴/小组学习、获得个别指导等

- 认知策略

- 自我调节学习

Self-Regulated Learning, SRL,自主学习: 学习者激励自己并采用适当学习策略的学习

品德培养

教学设计

课堂管理

教师心理

教学测评

- 标题: 教育心理学

- 作者: 小叶子

- 创建于 : 2025-02-24 07:54:37

- 更新于 : 2025-10-13 09:30:54

- 链接: https://blog.leafyee.xyz/2025/02/23/EducationalPsychology/

- 版权声明: 版权所有 © 小叶子,禁止转载。

评论