实验探究「明星脸」是否存在 (学术论文)

封面作者:小叶子

“明星脸”是否存在: 行为实验与AI识别证据

叶一杉, 高畅, 韦雨婷. (2024). "明星脸"是否存在: 行为实验与AI识别证据. https://blog.leafyee.xyz/2024/05/22/FaceIdentify/

作者

叶一杉, 高畅, 韦雨婷

单位

北京师范大学心理学部, 北京 100875

摘要

明星脸是指两个或多个不同(明星)个体在面部特征上表现出高度相似性, 以至于普通人难以区分; 这个现象通常在网络中常被提及, 但尚未有相关实证研究. 本研究通过人脸识别技术和行为实验, 探究明星脸的存在与否. 实验一为 4 (中国明星、韩国明星、中国对照组、美国明星) x 2 (被试性别) x 2 (目标图片性别) 的混合设计, 考察被试对这些群体的面孔识别正确率差异. 实验二通过 AI 人脸相似度识别, 对比数个明星和人大代表的相似度. 两个实验的结果均显示, 明星脸在男女明星上都存在. 本研究的结果对于审美单向度的社会现象有一定的启示作用.

关键词

明星脸, 面孔识别, AI人脸识别, 审美单向度, 异族效应

1 前言

明星脸是指两个或多个不同(明星)个体在面部特征上表现出高度相似性, 以至于普通人难以区分. 当今的主流社会舆论多认为对单一审美标准的追求是一种不健康的社会现象 (战迪, 2020), 因为本应走向多向度的审美标准 (赖守亮, 2016) 似乎逐渐走向了单向度. 在消费主义盛行的当下, 社会单向度的审美倾向使大众的审美能力和审美批判性逐渐丧失, 人们的审美观念逐渐趋于同质化 (李晶萍 & 李庆霞, 2023).

然而, 虽然很多都认为明星脸是一种不健康的审美现象, 但是明星脸是否真的存在, 还没有得到充分的验证. 在不追星的许多人认为明星的长相都差不多的时候, 一些追星族却认为明星的长相都是独一无二的, 并且也能够很容易地区分他们. 因此, 本研究旨在通过人脸识别技术和行为实验, 更加客观科学地探究明星脸的存在与否.

人对面孔的加工是及其复杂的, 受到种族效应 (Yan et al., 2015), 外部特征 (吕勇, 2010), 性别 (孙天义, 2018) 等多种因素的影响. 实验一综合考虑了这些因素, 通过”学习-再认”实验范式, 考察被试对中国明星、韩国明星、中国对照组、美国明星的面孔识别正确率差异.

除了检验人们对面孔的主观区分难度外, 实验二还通过 AI 人脸相似度识别技术, 对明星脸的存在与否进行客观验证. 早在 2017 年, 人脸识别技术已经达到了与人类相当的水平 (汤晓鸥, 2017), 如今有了 AI 的加持, 更是实现了对两张面孔的相似度的量化评分. 而类似于明星群体, 中国的人大代表群体也是一个内部高度同质的群体; 而与明星不同的是, 全国人大代表群体由于不是由人民直接选举产生的 (赵晓力, 2012), 他们的长相更少受到审美趋同的影响. 由此, 本研究的实验二将选取一些第十四届全国人民代表大会男性代表, 并选取等量的中国男明星, 两个群体控制了年龄等变量. 通过 AI 人脸相似度识别接口, 计算两个群体内部的相似度, 并进行非参数检验, 为明星脸的存在与否提供更加客观的证据.

此外, 实验一创新性地使用了 jsPsych 工具 (De Leeuw, 2015; De Leeuw et al., 2023), 使得实验可以在任意联网设备的现代浏览器上完成, 并且实验数据可以直接上传到主试的 MongoDB 数据库中, 对于缺乏实验室设备和经费的研究者来说, 是一个很好的选择. 实验二中用到的 AI 工具也被用在了控制实验一中中国明星和美国明星的相似度, 使得实验一相比以往对”异族效应”的研究 (Yan et al., 2015; 杨红升 & 黄希庭, 2008; Wang et al., 2013), 能够更加严谨地探究面孔识别中的”异族效应”.

2 实验一

当代中国,追星已经成为了许多青少年生活的一部分; 他们通过追星、打卡、参与明星活动等方式,表达对明星的喜爱和支持, 并在这个过程中呈现了高度的组织性和”专业性” (吕鹏 & 张原, 2019). 但是,随着明星文化的兴盛,一些问题也逐渐浮出水面,比如对明星的审美标准是否会影响大众的审美观念,明星的形象是否会对大众的自我认同产生影响等.

本实验将从人脸识别的角度出发,通过学习-再认范式,考察被试对中国明星、韩国明星、中国对照组、美国明星的面孔识别能力差异, 从而探讨明星脸的存在与否; 具体来讲, 采用 4 (上述群体, 被试内变量) x 2 (被试性别, 被试间变量) x 2 (目标图片性别, 被试间变量) 的混合设计, 考察被试对这些群体的面孔识别正确率差异. 研究者预期, 中国明星和韩国明星的面孔识别正确率显著低于中国对照组、美国明星的面孔识别正确率显著低于中国对照组、且女性被试的面孔识别正确率高于男性被试、男女明星不存在主效应.

同时, 为了更加严谨地探究面孔识别中的”异族效应”,我们还利用 AI 人脸相似度识别接口,控制了东亚人和欧美白人面孔的相似度,这是过往研究没有做到的 (Yan et al., 2015; 杨红升 & 黄希庭, 2008; Wang et al., 2013); 在该问题中, 研究者预期, 中国明星的面孔识别正确率显著低于美国明星的面孔识别正确率.

2.1 方法

2.1.1 被试

主试通过方便取样的方式,在朋友圈、宿舍大群、年级群、新生群、课程群等渠道发布实验招募信息,被试通过扫描二维码或点击链接进入实验网页进行实验; 实验结束后被试可以选择通过微信号或邮箱联系主试, 获取主试的心理学和编程语言学习笔记作为报酬. 共获得数据 88 份, 其中自评不认真作答或重复作答的被试 2 人, 实验耗时明显过长 (可能并非一次完成实验) 的被试 1 人, 故有效被试 85 人. 有效样本中, 女性被试 67 人, 占 78.82%. 被试年龄 18-59 岁, 平均年龄 22.29 岁 (SD = 8.45).

被试可以在任意联网设备上进行实验,包括手机、平板、电脑. 有效样本中的 80 个被试使用了移动设备 (屏幕最小宽度小于 768px) 进行实验, 占 94.12%. 将设备最小宽度与四个群体的再认正确率进行皮尔逊相关分析, 结果显示相关均不显著 (中国明星: r = .112, p = .306; 韩国明星: r = .154, p = .159; 中国对照组: r = .108, p = .327; 美国明星: r = .069, p = .533), 说明设备宽度不会影响实验结果.

2.1.2 材料

首先选取中韩男女明星各 6 人,每人 8 张含正脸的照片. 选取标准为新浪微博、Instagram 等各大网站的超话社区榜、人气排行榜依次选择, 尽量选取粉丝数量最多,发帖互动量(点赞、评论、转发等)最高,且露脸次数多的明星,以保证所选取的明星受到更多的民众喜爱,热度高、在明星群体中更具有代表性; 中韩明星的年龄范围是 22-40 岁, 均值为 29.58 岁 (SD = 4.38), 下面美国明星和中国对照组根据该范围尽量匹配选取.

然后, 为了探究控制人脸相似度后的”异族效应”, 我们使用百度公司的 AI 人脸相似度识别 API, 对中国明星的照片进行两两比较, 得出中国明星内部的相似度. 之后, 根据中国明星间的相似度, 选取美国明星男女明星各 6 人, 每人 8 张含正脸的照片, 使得中国明星和美国明星的相似度没有显著差异 (n = 24, t = 1.382, p = .181, Cohen’s d = -.566).

根据百度公司的 AI 人脸相似度官方文档的推荐判断为同一个人的标准, 两张照片的相似度大于 80 时可判断为同一个人. 同一人的所有图片之间的相似度最小值均大于 80, 以确保实验结果的可靠性.

针对中国对照组, 基于可行性和代表性的考虑, 男性图片和女性图片选取了不同的群体. 男性图片选取了 6 位德云社的相声演员, 这是由于语言类演员往往更少对外貌有一致的要求; 他们的年龄范围是 32-45岁, 均值为 38.33 岁 (SD = 4.97). 女性图片选取了 6 位北京师范大学心理学部的中国籍女性教师, 这是由于大学教师这一职业也较少受到审美倾向的影响, 尤其是对于思想氛围相对更开放的心理学学科; 她们的年龄未知.

最后, 图片全部裁切为正方形, 图片像素不低于 200 x 200,每张图片的人脸宽度和高度占图片宽度和高度的约 1/2, 并将头发、耳朵、脖子等外部特征模糊化, 以便控制外部特征对实验结果的影响 (吕勇, 2010). 图片进行灰度处理, 以消除颜色对实验结果的影响. 最终材料效果见图 1.

实验程序用 JavaScript 语言,基于 jsPsych (De Leeuw, 2015; De Leeuw et al., 2023) 框架编写,使用 Parcel 打包,部署于 Cloudflare Pages 平台; 数据收集程序使用 JavaScript 语言,基于 Deno 运行时环境和 Express 框架编写,部署于 Deno Deploy 平台; 数据存储于 MongoDB 数据库中.

图 1 - 实验一的人脸图片示例

2.1.3 程序

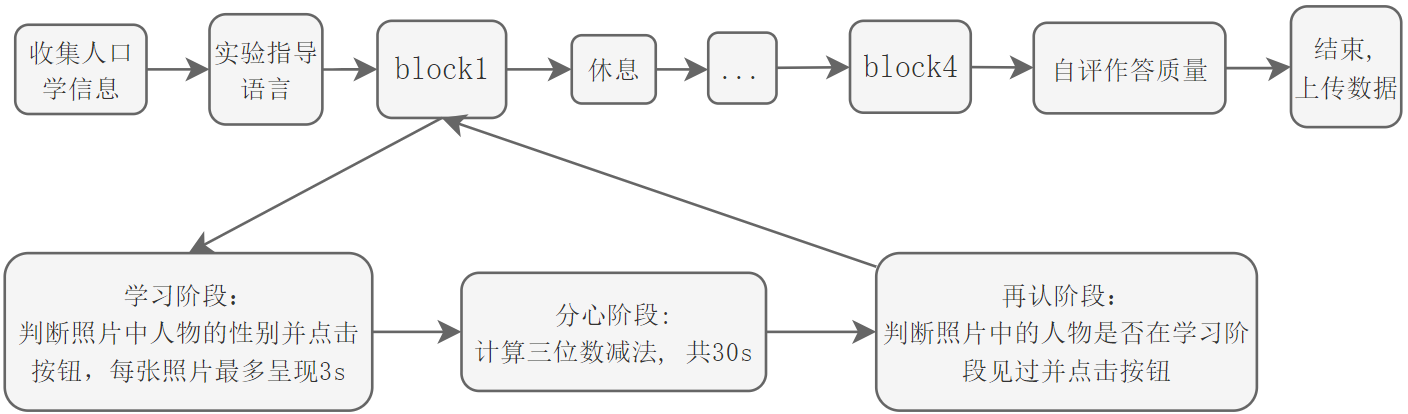

实验流程示意见图 2.

图 2 - 实验一的流程示意图

被试进入实验网页后, 首先会看到需要进行全屏显示的实验说明, 然后点击”进入全屏”按钮进入实验 (由于系统限制, 部分移动设备无法进入全屏, 但不影响实验进行); 之后, 被试需填写性别、年龄、对明星的熟悉度 (认识的人数) 等信息, 并点击”开始”按钮进入正式实验.

正式实验阶段分为 4 个 block,在第一个 block 开始前, 被试会看到实验说明, 并点击”开始”按钮进入实验; 每个 block 包含学习阶段, 分心阶段, 再认阶段.

学习阶段, 被试会看到 4 人 x 4 张照片, 每张照片上有一个人的正脸, 被试需判断照片中人物的性别, 点击对应按钮, 并尽可能记住照片上的面孔, 每张照片最多呈现 3 秒; 学习阶段的 4 人中, 男女各两人, 其中一个性别的照片为无关刺激.

分心阶段, 于学习阶段结束后开始: 屏幕出现提示语, 要求被试进行三位数减法, 该部分会在 30 秒后自动结束, 进入本 block 的再认阶段; 三位数减法数量足够, 被试不会提前进入再认阶段.

再认阶段, 被试会看到 6 人 x 4 张照片, 每张照片上有一个人的正脸, 被试需判断照片中的人物是否在学习阶段见过, 点击对应按钮; 再认阶段的照片中, 6 人性别相同, 其中 2 人为学习阶段中的男性 (女性), 学习和再认阶段所有照片不重复.

每个 block 结束后, 被试有最长 20 秒的休息时间, 但也可以点击”继续”按钮提前进入下一个 block; 实验结束前, 被试被要求自评是否认真作答和是否第一次参与本实验, 以确保数据的可靠性; 实验结束后, 数据会自动上传到主试的 MongoDB 数据库中.

被试在四个 block 的再认阶段识别的人脸性别相同, 但不同被试会随机分配到不同的性别的照片 (一半被试看到男性照片, 一半被试看到女性照片), 以控制性别对实验结果的影响; 之所以将再认图片性别作为被试间变量而非被试内变量, 是出于控制实验总时长的考虑: 在线实验总时长过长可能会显著降低被试作答质量.

2.2 结果

实验数据使用开源数据分析软件 JASP 0.18.3 进行分析.

2.2.1 地板效应

对全体被试进行单样本 t 检验, 结果显示, 四个群体的正确率均显著高于 0.5 (双尾检验, p < .001, 详见附表 1), 初步说明实验不存在地板效应.

进一步选取对四个群体的熟悉度都小于等于 1 的被试作为”低熟悉度”群体 (n = 12), 进行单样本 t 检验, 结果仍然显示, 四个群体的正确率均显著高于 0.5 (双尾检验, p < .001, 详见附表 2), 说明被试即便不熟悉四个群体的面孔, 实验结果仍然显著高于随机猜测的正确率, 不存在地板效应.

2.2.2 控制熟悉度的影响

对四个群体的熟悉度进行重复测量方差分析, 结果显示, 四个群体的熟悉度有显著差异 (F = 36.654, p < .001); 且事后检验显示任意两组间的熟悉度均有显著差异 (Post Hoc, pmin < .001, pmax = .011). 相关描述统计见附表 3.

为了控制被试对四个群体的熟悉度对再认正确率的影响, 我们分别对四个群体的熟悉度和再认正确率进行线性回归; 根据回归模型, 计算出被试对四个群体的熟悉度为 0 时的预测再认正确率, 用于剩余分析 (后文出现的再认正确率均为剔除熟悉度影响后的再认正确率).

四个群体的熟悉度和再认正确率的线性回归结果见表 1.

表 1 - 四个群体的熟悉度和再认正确率的线性回归结果

| 群体 | R2 | F | pF | B | pB |

|---|---|---|---|---|---|

| 中国明星 | .235 | 25.455 | <.001*** | .034 | <.001*** |

| 韩国明星 | .236 | 25.596 | <.001*** | .033 | <.001*** |

| 美国明星 | .091 | 8.326 | .005** | .026 | .005** |

| 中国对照组 | .032 | 2.742 | .101 | .012 | .101 |

调整后的再认正确率的描述统计和单样本 t 检验 (μ = .5, 双尾检验) 结果见表 2.

表 2 - 调整后的再认正确率的单样本 t 检验

| 群体 | 平均正确率 | t | df | p | Cohen’s d |

|---|---|---|---|---|---|

| 中国明星 | .574 | 4.512 | 84 | <.001*** | .489 |

| 韩国明星 | .584 | 5.596 | 84 | <.001*** | .607 |

| 美国明星 | .643 | 9.173 | 84 | <.001*** | .995 |

| 中国对照组 | .685 | 16.446 | 84 | <.001*** | 1.784 |

2.2.3 重复测量方差分析

对四个群体的再认正确率进行重复测量方差分析 (以被试性别和目标图片性别为被试间变量). 描述统计结果见附表 4. 球形检验结果显著 (Mauchly’s W = .847, p = .021), 故使用 Greenhouse-Geisser 校正. 校正后的方差分析结果见表 3.

表 3 - 群体和性别再认正确率的重复测量方差分析结果

| 因素 | df | F | p | η2 |

|---|---|---|---|---|

| 群体 | 2.733 | 13.149 | <.001*** | .083 |

| 被试性别 | 1 | 2.281 | .135 | .009 |

| 图片性别 | 1 | .800 | .374 | .003 |

| 群体 x 被试性别 | 2.733 | 1.761 | .161 | .011 |

| 群体 x 图片性别 | 2.733 | 6.820 | <.001*** | .043 |

| 被试性别 x 图片性别 | 1 | .162 | .689 | <.001 |

| 群体 x 被试性别 x 图片性别 | 2.733 | 1.009 | .385 | .006 |

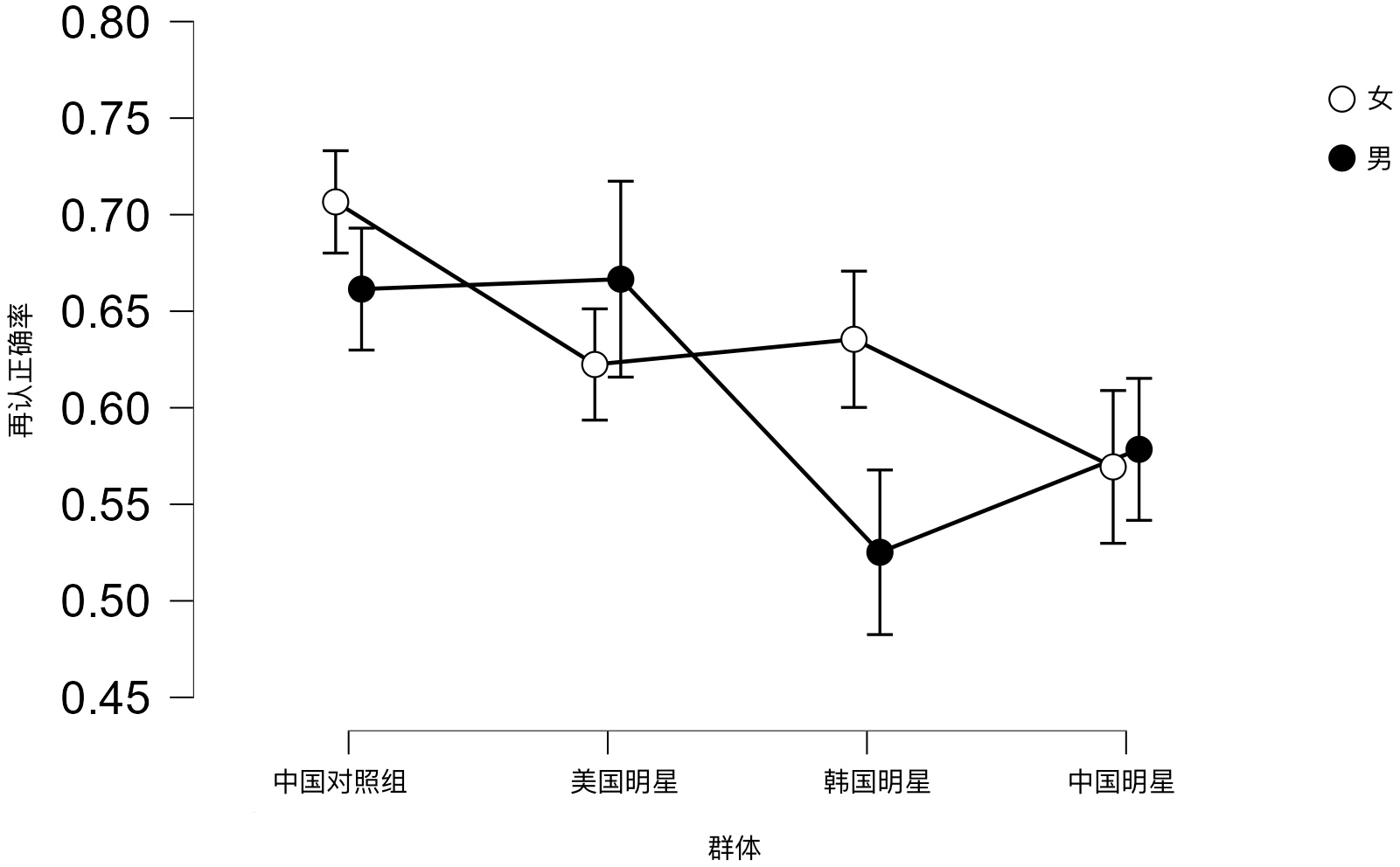

结果显示, 群体因素的主效应显著 (F = 13.149, p < .001, η2 = .083), 说明被试对四个群体的面孔识别正确率有显著差异, 其他两个因素的主效应不显著; 群体 x 图片性别交互作用显著 (F = 6.820, p < .001, η2 = .043), 其余交互作用均不显著.

进一步, 对群体因素进行事后检验, 结果见表 4. 中国对照组的再认正确率显著高于中国明星 (t = 5.907, p < .001, d = .997), 韩国明星 (t = 4.361, p < .001, d = .736); 中国明星的再认正确率显著低于美国明星 (t = 3.613, p = .001, d = .610); 其余各水平间的差异均不显著.

表 4 - 对四个群体的再认正确率的事后检验 (Post Hoc)

| 群体 | t | p | Cohen’s d |

|---|---|---|---|

| 中国对照组 x 中国明星 | 5.907 | <.001*** | .997 |

| 中国对照组 x 韩国明星 | 4.361 | <.001*** | .736 |

| 中国对照组 x 美国明星 | 2.294 | .068 | .387 |

| 中国明星 x 韩国明星 | -1.547 | .123 | .261 |

| 中国明星 x 美国明星 | -3.613 | .001** | .610 |

| 韩国明星 x 美国明星 | -2.067 | .080 | .349 |

再对群体和图片性别的交互作用进行事后检验, 结果见图 3. 具体的显著性检验结果见附表 5.

图 3 - 群体 x 图片性别交互作用的再认正确率

2.3 讨论

2.3.1 “明星脸”效应

实验一的结果显示, 明星脸存在, 且男女明星都有明星脸现象, 男女性被试都受到了明星脸的影响.

是什么让明星脸成为了明星脸呢? Kleisner et al. (2024), Langlois & Roggman (1990), Rhodes (2006) 等研究都表明, 人类更偏好”平均”, 即相对于同龄人, 人脸的各种元素的物理性质都处于中间水平, 和”对称”的面孔. 明星面孔的一些特征也符合这一规律, 他们的面孔往往没有明显的突出成分或缺陷. 同时, 明星面孔的另一些特征却通常被认为是”出众”的. 通过整容技术, 一些明星往往有着比正常人更尖锐的下巴, 更高的颧骨, 更大的眼睛等, 但这些特征在人类进化史上可能并不常见. 这些特征在”平均”和”对称”的基础上, 使得明星面孔更为独特, 从而满足了人们对于独特面孔的偏好 (Kleisner et al., 2024).

此外, 不同时代、不同文化背景下的审美标准也不尽相同, 如唐朝以”丰腴”为美, 而现代社会则更偏好”瘦弱”, 这暗示了社会文化对审美标准的重大影响. 在当下, 绝大多数人分享自拍前, 都会先用美颜相机修图, 使得自己的面容更加符合审美标准; 大多数网红用着类似的滤镜, 使得”网红脸”成了一个社会热词. 这暗示了明星脸或许不是一个单纯的进化学现象, 而是社会文化的产物.

2.3.2 异族效应

本研究通过控制中国明星和美国明星的组内不同个体间的相似度, 使之没有显著差异, 试图更严谨地探究”异族效应”的存在. 但实验结果并没有呈现出显著的异族效应, 甚至中国明星的再认正确率还显著低于美国明星的再认正确率 (中国明星: .574, 美国明星: .643, t = 3.613, p = .001, Cohen’s d = .610).

这可能因为美国明星的相互间相似度 (38.61) 仍比中国明星的相互间相似度 (48.06) 低 (即使统计学上没有显著差异), 使得被试在再认阶段更容易区分美国明星的面孔. 同时, 本实验中美国女明星的妆容相较于中韩女明星的更为浓厚且差异化, 可能成为被试对面孔材料的记忆点,造成再认正确率的升高.

但是, 如果我们关注中国对照组和美国明星, 前者的相互间相似度 (11.03) 明显低于后者的相互间相似度 (38.61), 但实验结果显示被试对中国对照组的面孔识别正确率边缘显著高于对美国明星的面孔识别正确率 (t = 2.294, p = .068, Cohen’s d = .387), 表现出了一定的异族效应.

2.3.3 在线实验的优势

随着 web 技术的快速发展,在浏览器中运行复杂的应用成为了可能,包括一些心理学行为实验. 以往的研究表明了在一些实验项目中,在线实验与实验室实验结果相似 (De Leeuw, 2015), 但其远比实验室实验更加经济、易传播. 针对在线实验的有效性, 在本研究中也得到了验证, 如实验设备与再认正确率不存在显著相关, 说明实验结果不受实验设备的影响.

在没有被试费的情况下, 我们在 3 天内收集到了 85 份有效数据, 大大出乎我们的意料; 不少被试反馈了”这是我做过的最有意思的问卷”等积极评价, 且绝大多数被试 (94.12%) 都使用了移动设备进行实验. 这都表明我们的在线实验既有类似于问卷的便捷性, 又有实验室行为实验的严谨性.

2.3.4 限制和展望

首先, 虽然本实验各组控制熟悉度后的正确率均显著高于 0.5, 但总体的正确率范围 (57.4%-68.5%) 仍然较窄和较低, 可能存在一定的地板效应. 未来的研究可以进一步降低实验难度, 提高被试的再认正确率至 65%-85% 的水平, 以提高数据的可靠性.

其次, 在对实验材料的处理上, 本研究虽然初步控制了图片像素、人脸占比等因素, 但控制过程仍较为粗糙. 如原始图片的像素不太一致, 由于时间所限未能完全抹去所有的头发, 没有柔化图片的边缘等; 同时, 本研究未对面孔图片材料的表情进行控制, 但过往研究发现被试对于有表情面孔再认的表现优于无表情面孔再认 (苟增强 & 赵庆依,2018). 未来的研究可以进一步精细化处理图片和控制表情, 以提高实验的可靠性.

另外, 本研究出于在保证对明星取样样本的代表性的情况下, 控制实验总时长的角度, 将单一群体的单一性别的人数控制在 6 人, 并将图片性别作为被试间变量. 但 6 人的样本量仍然较小, 未来的研究可以进一步扩大实验材料取样的样本量, 并将群体也作为被试间变量, 从而在实验时长可控的情况下, 提高实验的可靠性.

最后, Winston et al. (2007) 的研究显示, 人脑对自评高吸引力的面孔会有特异性激活. 未来的研究可以进一步探究, 人脑对一般意义上的”平均”, “对称”和”独特”的面孔的激活模式是否与对”受追捧的”明星或网红的面孔的激活模式有所不同. 从而为明星脸究竟是一个进化学现象还是一个社会学现象提供更多的证据.

2.4 结论

中韩明星的面孔识别正确率显著低于中国对照组, 说明明星脸的存在; 图片性别不存在主效应, 说明明星脸的存在不受到明星性别的影响; 被试性别不存在主效应, 说明对明星脸的感知不受到被试性别的影响; 中国明星的面孔识别正确率显著低于美国明星, 与”异族效应”的研究结果相悖.

3 实验二

为了进一步客观探究”明星脸”的存在,我们设计了实验二, 选取了 50 个非直接选举, 不太受到审美趋同影响的男性第十四届全国人民代表大会代表 (赵晓力, 2012), 与 50 个中国最热门男明星进行对比; 使用百度公司的 AI 人脸相似度识别 API, 比较两群体的相似度; 本实验为单因素设计, 自变量为群体 (中国明星、中国代表), 因变量为群体内部的相似度.

3.1 方法

3.1.1 材料

50 名中国男明星, 每人一张正脸照片, 选取标准同实验一; 50 名相对年轻 (从而让两个群体年龄尽量匹配) 的中华人民共和国第十四届全国人民代表大会男性代表, 每人一张正脸照片; 照片裁剪为正方形, 图片像素不低于 200*200,每张图片的人脸宽度和高度占图片宽度和高度的约 1/2.

3.1.2 程序

使用百度公司的 AI 人脸相似度识别接口, 对每个群体内的照片进行两两比较, 得出两群体的相似度; 具体来讲, 在一个群体内, 随机选择 2 个人, 计算他们的相似度, 重复 50 次, 得到 50 个相似度值 (控制每个人都会被选取两次), 并计算均值和标准差.

3.2 结果

数据分析使用开源数据分析软件 JASP 0.18.3 进行. 正态性检验结果显示, 中国明星的相似度数据不符合正态分布 (W = .946, p = .023), 中国代表的相似度数据不符合正态分布 (W = .928, p = .004). 由于不符合正态分布, 故使用 Mann-Whitney U 检验进行分析.

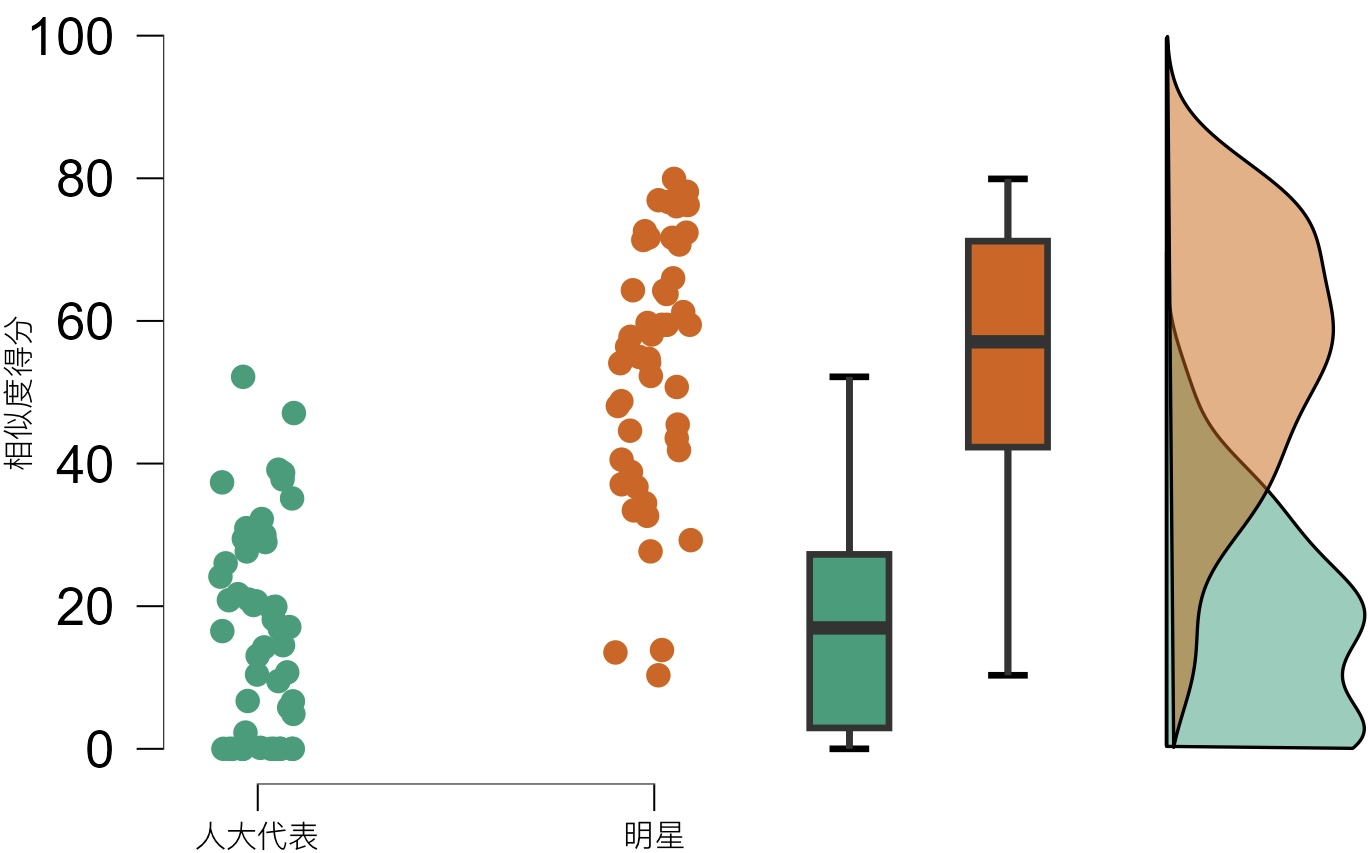

中国明星的相似度均值为 54.430 (SD = 18.166), 中国代表的相似度均值为 16.958 (SD = 14.179), 相似度的范围是 0-100. 二者有显著差异 (W = 162.000, p < .001, r = .870), 说明中国明星的相似度显著高于中国代表的相似度. 相关描述统计见图 4.

图 4 - 中国明星和中国代表的相似度

3.3 讨论

实验二的结果显示, 除了人们主观上会在实验一中体现出”明星脸”的效应外, 客观的 AI 人脸相似度识别也得出了相同的结论: 中国明星的相似度显著高于中国代表的相似度, 说明明星脸存在. 同时, 在 AI 浪潮下, 本实验也展示了 AI 在心理学研究中的应用前景.

但是, 本实验也存在一些潜在问题. 实验一和实验二都用到了百度公司的 AI 人脸相似度识别 API, 但百度并没有公布其训练数据集, 也没有公布其算法的具体细节, 这可能会影响实验结果的可靠性. 同时, 由于实验经费的限制, 我们对群体内不同个体间的相似度评估方式并非穷举所有可能的组合, 而是按一定的规则随机选取, 这可能会影响实验对人脸相似度测量和控制的准确性. 未来的研究可以进一步改进这些问题.

3.4 结论

中国明星的相似度显著高于中国代表的相似度, 说明明星脸存在.

4 讨论

实验一和实验二的结果都显示, 明星脸存在, 且男女明星都有明星脸现象, 男女性被试都受到了明星脸的影响. 表明人们似乎确实有某种单向度的审美偏好. 在当前的社会环境中, 通过整容, 美颜等手段, 人的面孔的差异被人为拉近, 所有人都在尽力让自己展现出”平均”的面孔, 个体要想在面容上”脱颖而出”, 似乎愈发困难. 为了让自己更”美”, 人们不仅要花费大量金钱, 还要承受巨大的身体和心理压力, 而那些”不美”的人, 似乎在社会中也会受到更多的歧视, 得到更少的展示自己的机会和话语权.

“明星脸”或许就是人们”票选”出来的理想的自己; 但是, 这种理想的自己, 是否真的是自己? 这样的选择, 是否真的是处于对美的追求? 为此付出的代价, 是否值得? 是否有更健康的方式来让自己”美”起来? He et al. (2022) 的研究显示, 人们对道德品质的评价会影响对面孔的美感评价, 即”心灵美”的人更容易被认为是”面容美”. Niimi & Goto (2023) 的研究则显示, 人们对面孔的美感评价会受到个体的性格特质的影响, “诚实”, “真诚”和”低攻击性”的人更容易被认为是美的. Han et al. (2021) 的研究显示, 重复暴露 (即单纯曝光效应) 也会影响对面孔的美感评价, 即”熟悉”的面孔更容易被认为是美的. 这些研究表明, 真实地展现自己, 保持真诚和个性, 保有对他人的善意, 也许是更健康的美的追求方式.

5 结论

行为实验和 AI 人脸相似度识别结果都显示, 明星脸存在, 且男女明星都有明星脸现象, 男女性被试都受到了明星脸的影响. 控制了人脸间相似度之后, 实验结果不支持”异族效应”的存在, 可能是由于相似度控制过程的不严谨; 但中国对照组在其人际相似度低于美国明星的情况下, 再认正确率边缘显著高于美国明星, 表现出了一定的异族效应.

参考文献

- De Leeuw, J. R. (2015). jsPsych: A JavaScript library for creating behavioral experiments in a Web browser. Behavior Research Methods, 47(1), 1–12. https://doi.org/10.3758/s13428-014-0458-y

- De Leeuw, J. R., Gilbert, R. A., & Luchterhandt, B. (2023). jsPsych: Enabling an Open-Source CollaborativeEcosystem of Behavioral Experiments. Journal of Open Source Software, 8(85), 5351. https://doi.org/10.21105/joss.05351

- Kleisner, K., Tureček, P., Saribay, S. A., Pavlovič, O., Leongómez, J. D., Roberts, S. C., … & Varella, M. A. (2024). Distinctiveness and femininity, rather than symmetry and masculinity, affect facial attractiveness across the world. Evolution and Human Behavior, 45(1), 82-90.

- Langlois, J. H., & Roggman, L. A. (1990). Attractive faces are only average. Psychological science, 1(2), 115-121.

- Niimi R, Goto M (2023) Good conduct makes your face attractive: The effect of personality perception on facial attractiveness judgments. PLoS ONE 18(2): e0281758. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281758

- Rhodes, G. (2006). The evolutionary psychology of facial beauty. Annu. Rev. Psychol., 57, 199-226.

- Han, S., Shen, J., Wang, X. et al. The impact of repeated exposure on facial attractiveness: The role of cognition and emotion. Curr Psychol 42, 25379–25390 (2023). https://doi.org/10.1007/s12144-022-03653-3

- He, D., Workman, C. I., He, X., & Chatterjee, A. (2022). What is good is beautiful (and what isn’t, isn’t): How moral character affects perceived facial attractiveness. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/aca0000454

- Wang Q., Hu C., & Fu G. (2013). An Eye-tracking Research on the Other Race Effect During Face Processing in Preschool Children: An Eye-tracking Research on the Other Race Effect During Face Processing in Preschool Children. Acta Psychologica Sinica, 45(2), 169–178. https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2013.00169

- Winston, J. S., O’Doherty, J., Kilner, J. M., Perrett, D. I., & Dolan, R. J. (2007). Brain systems for assessing facial attractiveness. Neuropsychologia, 45(1), 195-206.

- Yan L., Wang Z., Li Y., Zhong M., Sun Y., & Zhang Z. (2015). Race Categorization and Perceptual Discrimination of Morphing Faces Are Modulated by Perceptual Adaptation. Acta Psychologica Sinica, 47(1), 1. https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2015.00001

- 苟增强 & 赵庆依.(2018).不同面部表情对面孔识别的影响研究. 沧州师范学院学报(01),48-52. doi:10.13834/j.cnki.czsfxyxb.2018.01.013.

- 李晶萍 & 李庆霞.(2023).当代青年审美“单向度”现象批判. 哈尔滨师范大学社会科学学报(02),21-25.

- 赖守亮.(2016).虚拟美学中审美客体的演化:单向度到多向度. 设计艺术研究(02),1-5.

- 吕鹏 & 张原.(2019).青少年“饭圈文化”的社会学视角解读. 中国青年研究(05),64-72. doi:10.19633/j.cnki.11-2579/d.2019.0081.

- 吕勇,于乐 & 刘亚平.(2010).面孔再认能力性别差异的实验研究.心理与行为研究(01),18-22.

- 孙天义.(2018).面孔识别的性别差异:基于行为和电生理证据的女性加工优势效应. 华东师范大学博士学位论文.

- 汤晓鸥.(2017).人脸识别技术领跑全球. 央视网. http://news.cctv.com/2017/05/03/ARTInCItTtGa6ZrYUFk7yp56170503.shtml

- 杨红升 & 黄希庭.(2008).面孔识别异族效应的研究.心理科学(06),1450-1453.doi:10.16719/j.cnki.1671-6981.2008.06.044.

- 战迪.(2020).论“看脸时代”的青年审美迷失. 现代传播(中国传媒大学学报)(10),101-106.

- 赵晓力.(2012).论全国人大代表的构成.中外法学(05),973-989.

附录

附表 1 - 四个群体原始再认正确率的单样本 t 检验

| 群体 | 平均正确率 | t | df | p | Cohen’s d |

|---|---|---|---|---|---|

| 中国明星 | .698 | 10.614 | 84 | <.001*** | 1.151 |

| 韩国明星 | .663 | 9.531 | 84 | <.001*** | 1.034 |

| 美国明星 | .685 | 11.285 | 84 | <.001*** | 1.224 |

| 中国对照组 | .696 | 17.117 | 84 | <.001*** | 1.857 |

附表 2 - 低熟悉度被试再认正确率的单样本 t 检验

| 群体 | 平均正确率 | t | df | p | Cohen’s d |

|---|---|---|---|---|---|

| 中国明星 | .632 | 5.636 | 11 | <.001*** | 1.627 |

| 韩国明星 | .580 | 2.390 | 11 | .036* | .690 |

| 美国明星 | .622 | 5.370 | 11 | <.001*** | 1.550 |

| 中国对照组 | .667 | 5.415 | 11 | <.001*** | 1.563 |

附表 3 - 四个群体的熟悉度的描述统计

| 群体 | 有效样本数 | 缺失值 | 平均熟悉度 | 标准差 |

|---|---|---|---|---|

| 中国明星 | 85 | 0 | 3.659 | 2.457 |

| 韩国明星 | 85 | 0 | 2.400 | 2.305 |

| 美国明星 | 85 | 0 | 1.600 | 1.761 |

| 中国对照组 | 85 | 0 | .894 | 1.611 |

附表 4 - 群体和性别再认正确率的描述统计

| 再认正确率 | 图片性别 | 被试性别 | N | 均值 | 标准差 | 标准误 | 变异系数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中国对照组 | 男 | 男 | 9 | .656 | .081 | .027 | .124 |

| 女 | 31 | .663 | .101 | .018 | .153 | ||

| 女 | 男 | 9 | .694 | .115 | .038 | .166 | |

| 女 | 36 | .710 | .106 | .018 | .150 | ||

| 韩国明星 | 男 | 男 | 9 | .633 | .124 | .041 | .197 |

| 女 | 31 | .676 | .184 | .033 | .272 | ||

| 女 | 男 | 9 | .576 | .078 | .026 | .136 | |

| 女 | 36 | .634 | .116 | .019 | .184 | ||

| 美国明星 | 男 | 男 | 9 | .513 | .139 | .046 | .271 |

| 女 | 31 | .529 | .133 | .024 | .251 | ||

| 女 | 男 | 9 | .666 | .147 | .049 | .221 | |

| 女 | 36 | .628 | .115 | .019 | .183 | ||

| 中国明星 | 男 | 男 | 9 | .553 | .152 | .051 | .274 |

| 女 | 31 | .586 | .138 | .025 | .236 | ||

| 女 | 男 | 9 | .463 | .121 | .040 | .261 | |

| 女 | 36 | .596 | .160 | .027 | .268 |

附表 5 - 群体 x 图片性别交互作用的事后检验

| p | 中国女明星 | 中国男明星 | 韩国女明星 | 韩国男明星 | 美国女明星 | 美国男明星 | 中国女对照 | 中国男对照 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中国男对照 | .005** | .088 | 1.000 | <.001*** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (1.000) |

| 中国女对照 | <.001*** | .004** | 1.000 | <.001*** | .039* | 1.000 | (1.000) | (1.000) |

| 美国男明星 | .008** | .130 | 1.000 | <.001*** | 1.000 | (1.000) | (1.000) | (1.000) |

| 美国女明星 | .261 | 1.000 | 1.000 | .261 | (1.000) | (1.000) | (.039*) | (1.000) |

| 韩国男明星 | 1.000 | 1.000 | .008** | (1.000) | (.261) | (<.001***) | (<.001***) | (<.001***) |

| 韩国女明星 | .005** | .390 | (1.000) | (.008**) | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (1.000) |

| 中国男明星 | .004** | (1.000) | (.390) | (1.000) | (1.000) | (.130) | (.004**) | (.088) |

| 中国女明星 | (1.000) | (.004**) | (.005**) | (1.000) | (.261) | (.008**) | (<.001***) | (.005**) |

- 标题: 实验探究「明星脸」是否存在 (学术论文)

- 作者: 小叶子

- 创建于 : 2024-05-22 18:16:36

- 更新于 : 2025-10-13 09:30:54

- 链接: https://blog.leafyee.xyz/2024/05/22/FaceIdentify/

- 版权声明: 版权所有 © 小叶子,禁止转载。