人格心理学

封面作者:NOEYEBROW

本笔记源自北京师范大学王芳老师本科课程 - 人格心理学

总结

⭐人格

Personality, 源于拉丁语 persona, 意为面具

每个人在某些特定的方面:

- 与所有人相似: 认知心理学、学习心理学

- 与一些人相似: 人格心理学、社会心理学

- 与所有人不同: 咨询心理学

学科的侧重点:

- 人格心理学: 个体, 行为中个体带来了什么影响

- 社会心理学: 群体中的个体, 行为中环境带来了什么影响

- 社会学: 社会及群体, 背后的权力系统创造、维护或改变这些环境的方式

特点

独特性

人格最核心的特性, 人格心理学的基础 人心不同, 各如其面

尊重人的独特性, 和而不同, 而非同而不和

稳定性

形成进程、跨时间、跨空间的相对稳定(但并非完全不变)江山易改, 本性难移

- 人格的相对稳定与心理健康有关

- 人格的变异性可能也是一种人格特质

- 生活事件、教育、自我调节、心理治疗等都会改变人格

- 基于特定情境的人格稳定性

if ... then ..., 认为人的行为主要在特定情境下稳定(Mischel, 1990)

功能性

一些研究发现特定的人格特质与特定的行为有关

- 尽责性水平与预期寿命显著正相关, 且不单是降低了意外事件死亡率, 还降低了慢性疾病的发病率(已控制了吸烟、喝酒等因素)

- 尽责性能显著预测阿尔兹海默症的发病率, 且效应与胆固醇水平相当

- 但人格特质与各个情境下行为的平均相关不超过

0.3, 也就是解释率不足10%(Mischel, 1968) - 基本归因错误: 把他人的行为归因于人格或态度等内在特质, 而忽视其所处情境的重要性

不应夸大人格的作用 - 强情境与弱情境下, 人格对人的行为的影响程度不同: 强情境下, 人格对行为的影响会被削弱

- P = f(P, E), 而人格心理学更关注

P, 社会心理学更关注E - 既要关注演员, 也要关注观众和剧场

当一个人明白人格究竟意味着什么的时候, 对他个人来说可能已经晚了; 但对一个老师来说, 永远都不晚

定义

人格

- 人格是一个人内在的生理心理系统的动力组织, 决定着个人特有的思想和行为

Allport, 1961不是实体, 是一个构念; 是心理的, 但有生理基础; 提供动力来让个体与众不同 - 一个可被接受的人格定义应当囊括以下内涵

Mischel, Shoda, & Smith, 2003:

1. 人格是连续、稳定、一致的

2. 人格包含从行为到思想情感的诸多层面

3. 人格是有组织的

4. 人格决定个人与社会互动时的方式

5. 人格与个人身体及生物特征密切关联

人格至今并没有一个统一、公认的定义(不过生活本就没有什么”标准答案”)

人格心理学

现代人格心理学诞生的标志是 Personality: A Psychological Interpretation Gordon Allport, 1937 和 Explorations in Personality H. A. Murray, 1938 的出版; 但是对于人格的论述在此之前就已开始

- 人格心理学是心理学的基础学科之一, 是对个体差异及其背后心理力量的科学研究

- 人格心理学是当代心理学学科体系中唯一一门从整体上探讨人的认知、需求、情感、意志、行为等复杂组织的学科, 也是其中唯一一门系统探讨人性的学科

- 人格心理学是心理学研究领域中研究内容最繁杂、包括内容最广的一个分支

- 人格心理学是是极具神秘感的人性领域, 是离哲学最近的心理学分支

- 人格心理学是极富应用性的研究方向

- 人格心理学是极为生活化的理论体系, 相比于哲学, 更加实证、更关注人的生活和实践

- 现代人格心理学的学科架构

Liebert, 1998: 理论核心部分、研究、测评、应用

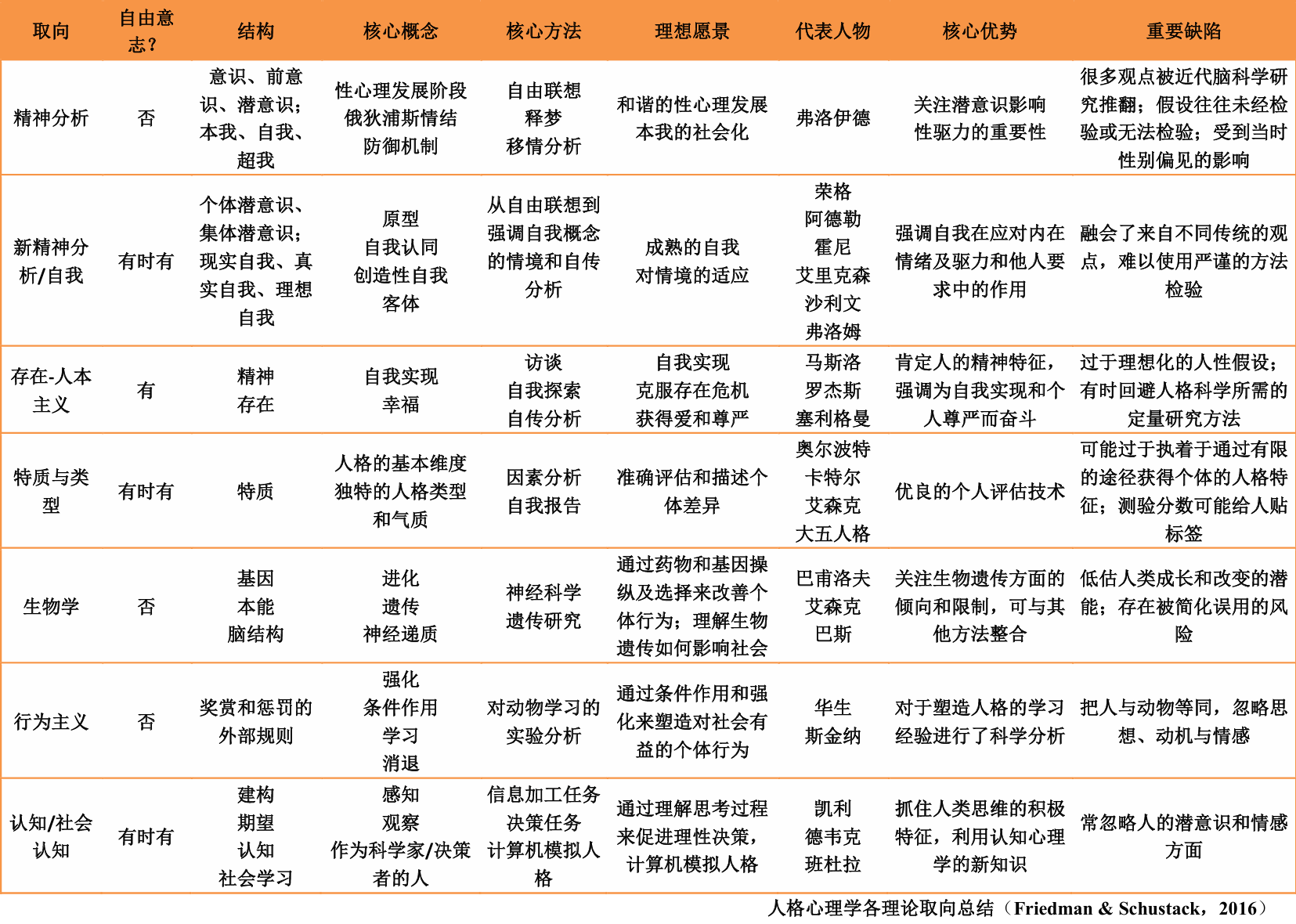

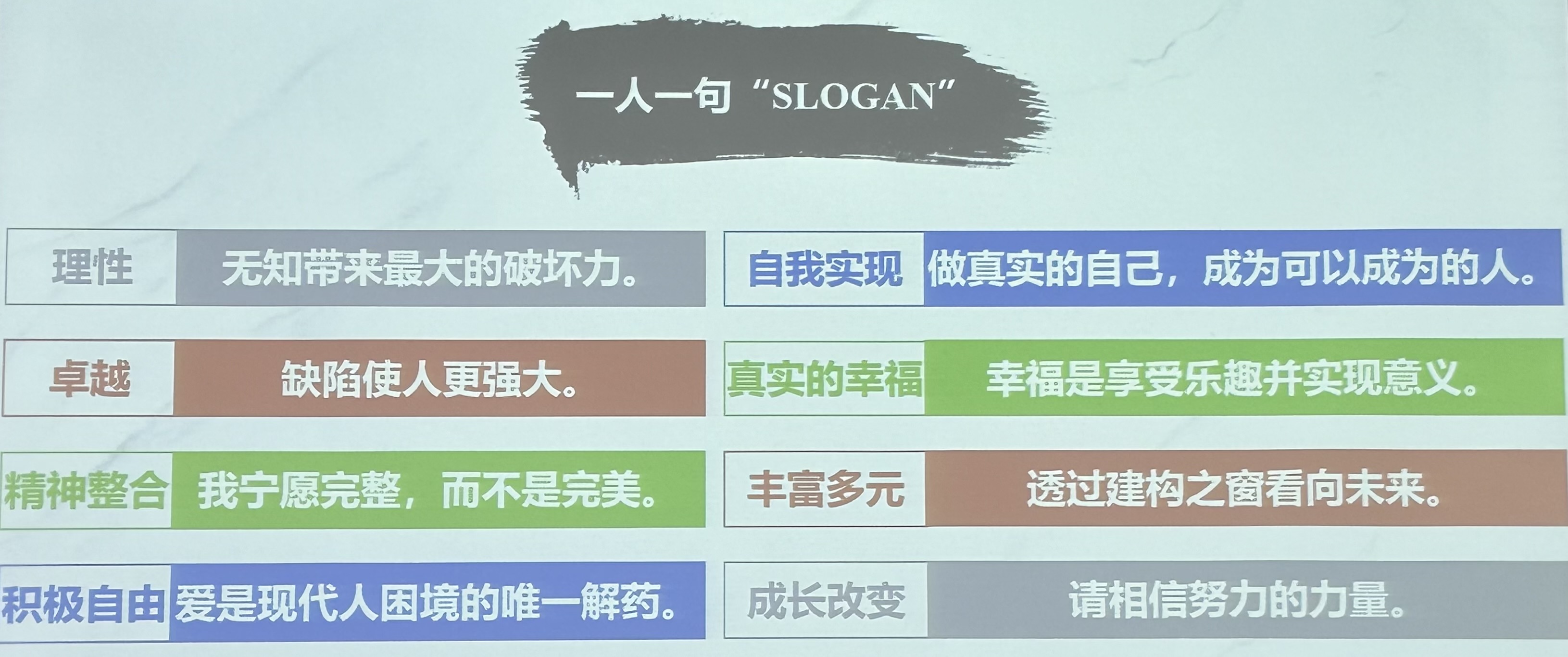

人格理论

人格理论是人格心理学家对人的一套看法, 是用来描述或解释人心理行为的一套假设系统和参照框架

- 理论都是建立在现有的知识框架上的, 可能是有偏颇甚至是错误的

- 大理论

Grand Theories是对人格的全面描述 - 小理论

Mini Theories是对人格的某一方面的描述, 如依恋理论 - 六大理论取向(大理论)

Approaches:

1. 精神分析 / 心理动力学取向

2. 行为主义取向

3. 人本主义和存在主义取向

4. 特质取向如大五人格

5. 生物学取向

6. 认知和社会认知取向 - 这些理论是相互竞争的, 也是相互补充、各有侧重、各有擅长领域的; 它们提供了迄今为止对人格的最全面的描述, 并不断激发着新的研究

- 心理学家的人生经历、价值观、所处时代会极大地影响他们的人性观和人格理论

哲学最难的地方就是在学哲学的时候不要轻易选定自己的观点, 因为每一个哲学理论都是一个看世界的角度, 如果轻易订立了自己的观点, 可能就很难领略其他角度的世界了

人格理论的关注点

- 人性哲学 / 人性观: 对人性的基本看法; 人的本质是什么、善恶观、人的价值等

- 人格结构: 人格的组织单元; 这些单元是什么、如何组织、如何相互作用

- 人格动力: 什么推动了人格的形成、是通过什么方式推动的、如何维持

- 人格发展: 随着人的生长, 人格会怎样发展成熟

参见发展心理学 - 人格改变: 人格能否变化、如何变化、改变的推动力和过程是怎样的

- 人格评量: 如何评价人格、评价的标准是什么、评价的方法是什么

好理论的特点

Ryckman, 2005

- 综合性

Comprehensiveness - 精确性和可检验性

Precision and Testability - 简约性

Parsimony - 实证有效性

Empirical Validity - 启示性

Heuristic Value - 应用价值

Applied Value

⭐精神分析取向

- 弗洛伊德: 经典精神分析理论

- 阿德勒: 个体心理学

- 荣格: 分析心理学

- 自我与社会文化取向

埃里克森: 自我发展理论

霍尼: 神经症文化决定论

沙利文: 人际关系理论

弗洛姆: 人本精神分析- 客体关系理论

经典精神分析理论

人性观

弗洛伊德的生平

西格蒙德·弗洛伊德 1856.5.6—1939.9.23 是奥地利的精神病医师、心理学家, 也是精神分析学派的创始人

1856.5.6, 弗洛伊德出生于奥地利摩拉韦尔的弗莱堡,4岁时搬到维也纳(当时, 对于女性和性的态度是极端保守的)1873年, 他开始在维也纳大学学习医学, 并在1881年获得医学博士学位1876-1882年, 他在著名生理学家布吕克的实验室工作1882-1885年在维也纳综合医院工作, 辗转多个科室, 最终在神经病科工作1885-1886年, 他赴巴黎向著名神经学家沙可学习癔症治疗和催眠术, 与医生布洛伊尔合著癔症研究(Anna O的病例)- 回国后, 他开设了自己的诊所, 与布洛伊尔合作使用催眠治疗癔症(维也纳第九区

Berggasse 19) 1896年, 他正式提出了精神分析的概念, 并在1899年(被他强行改成了1900)出版了梦的解析, 这被认为是精神分析心理学正式形成的标志1905年, 他出版了性学三论, 引起广泛关注和极大争议1908年, 第一届世界精神分析大会召开1909年, 应邀到美国克拉克大学做精神分析系列讲座1911年开始, 阿德勒、荣格等人开始脱离弗洛伊德的理论体系1919年, 他成立了国际精神分析学会1930年, 弗洛伊德被授予歌德奖,1936年成为英国皇家学会会员1933年开始, 遭受纳粹的迫害1938年, 他赴英国避难, 并于次年因咽喉癌在伦敦逝世

详见: 心灵的激情: 弗洛伊德传 - 欧文·斯通

歇斯底里症 / 癔症

Hysteria, 为最古老的精神疾病之一, 可表现为任一生理疾病的症状却无相应生理基础(现在一般叫躯体化或身心疾病); 癔症最初被污名化, 被认为是女性的疾病(女性的子宫被认为是癔症的根源)

Anna O的症状: 左臂瘫痪、头摆动困难、神经性咳嗽、语言能力低下、厌食、幻觉等- 治疗手段: 催眠

- 一些发现:

起病原因常与某种导致极度焦虑的情境有关

病人的童年创伤经历可存留于潜意识中成为病因

当病人表达出其情绪体验或童年经历时症状即有所缓解

治疗过程中病人常将其对父亲的情感反应转移到治疗者身上, 即出现移情

- 两个基本假设

精神决定论Psychic Determinism: 认为人没有自由意志, 人的行为是由潜意识决定的

潜意识动机Unconscious Motivation - 受到物理学家

Hermann von Helmholtz的影响, 认为人是一个由本能驱动的能量Psychic Energy系统, 且能量守恒(大量能量被用于压抑潜意识的冲动, 而且这些冲动长久无法释放时, 会导致精神疾病)

心理疾病具有时代性, 不是单纯的生理疾病; 在当时那个对女性的压迫和对性的保守的社会环境下, 癔症是一种对社会压迫的反应; 如今的时代流行的抑郁症、焦虑症等也是对社会环境的反应

人格结构

心理地形说 / Psycho-topography

心理能量储存在 意识、前意识、潜意识 三个部分

- 意识

Conscious: 可直接感知到的心理部分, 由个人当前知觉到的心理内容组成客厅; 如思维、感知觉 - 前意识

Preconscious: 介于意识和潜意识之间, 存储近期经历的内容中处于注意范围之外的部分; 如记忆、储存的知识和信息 - 潜意识

Unconscious: 个人不能觉察的心理部分, 但对个人思想和行为影响很大幽暗的角落; 如羞耻的经历、不被接受的性欲望、不道德的冲动、非理性的愿望、童年的创伤 - 潜意识是行为的主要决定者, 是精神生活的普遍基础; 绝大多数精神疾病的症状都是由潜意识动机引起的

- 潜意识理论是精神分析的中心理念, 它不仅是精神分析治疗的基础, 也是弗洛伊德人格结构与人格发展理论的基石

本我自我超我

人格结构由 本我、自我、超我 三部分组成, 心理能量对这三个部分产生不同作用

- 本我

Id: 人格的最原始、最基本的部分, 由一切与生俱来的本能冲动组成, 遵循快乐原则(兽性 /I want) - 自我

Ego: 现实化了的本能, 是从本我分化出来的部分, 目标仍是为了实现本能的愿望, 但会考虑外部条件, 遵循现实原则(人性 /I will) - 超我

Superego: 从自我发展起来, 是道德化了的自我, 或内化的社会道德和价值观, 遵循道德 / 完美原则(神性 /I should) - 在一个健康的人格当中, 自我强大而灵活, 不允许本我或者超我过分掌控, 从而使这三种结构的作用均衡协调

- 当超我过于强大, 一个人可能会”有三观但没人性”, 被困于”存天理, 灭人欲”的牢笼中

- 本我和超我比较接近现代的双系统理论的

系统一, 而自我则更接近系统二

本我完全在潜意识层面; 而自我和超我部分在意识层面

人格动力

本能 / Instinct

- 生本能

Life Instinct: 指向保存生命、获取愉悦的本能(力比多Libido或欲力Eros) - 生本能最开始是指性本能, 后来被扩展化; 弗洛伊德最初认为性本能是人的一切行为的动力来源, 但随着自身经历的变化, 又提出了死本能的概念

- 死本能

Death Instinct: 驱使人回到有生命之前的无机物状态的本能(攻击力Aggression或桑纳托斯Thanatos, 指死神) - 死本能向内释放受阻时, 会向外释放; 弗洛伊德认为人性本恶, 而社会文明是对人性的压抑, 因此人性的恶是无法根除的

焦虑 / Anxiety

一种由紧张、不安、焦急、忧虑、惊恐等感受(还会有一些生理反应)交织在一起的情绪体验, 是自我面对现实、本我和超我冲突时的软弱状态(身体释放出的一种警告信号)

- 现实 / 客观焦虑

Realistic/Objective Anxiety: 来源于自我与现实的冲突, 自我感到无法应对现实; 有一定的进化意义 - 神经症焦虑

Neurotic Anxiety: 来源于自我与本我的冲突, 很多是由现实焦虑转化而来的; 个体对焦虑的原因不清楚警报比火灾更可怕 - 道德焦虑

Moral Anxiety: 来源于自我与超我的冲突; 在超我强大的个体中比较常见厌食症

道德是背负在自己身上的金条, 而不是砸向别人的板砖

自我防御机制 / Ego Defense Mechanisms

通过在某些方面歪曲现实以保护个体免除焦虑的潜意识过程

- 压抑

Repression: 主动地、不自觉地将超我不允许的欲望和动机驱逐入潜意识的过程; 是最基本的防御机制精神分析的基石; 但是压抑的内容不会消失, 反而会更多地出现思维压制效应(请你不要想象一只熊猫) - 拒绝 / 否认

Denial: 拒绝承认使人感到焦虑和痛苦的事件, 似乎其根本未发生过 - 替代

Displacement: 将敌意等强烈的情感从最初唤起的对象转移到另一个较不具威胁的对象上冲别人撒气、扎小人(也不全是敌意宛宛类卿, 但这里的替代特指攻击性) - 反向形成

Reaction Formation: 通过认同相反的态度和行为类型来防止危险欲望的表达恐同即深柜 - 理智化

Intellectualization: 通过抽象、理智的方式处理压力情境以获得超脱医护人员对病人的态度; 如果过度使用, 可能会导致对情感的麻木冷血、没人性 - 退行

Regression: 在面对压力时, 让自己回到一个精神发育发展的更早阶段(变得像一个小孩) - 投射

Projection: 在潜意识中将真实存在但若承认就会引起焦虑的动机转嫁于他人自己出轨时会更担心对方不忠 - 合理化 / 文饰

Rationalization: 用一种自我能接受、超我能宽恕的理由来代替行为的真实动机或理由; 常常有意识地使用

酸葡萄Sour Grapes: 希望达到某种目的而未能达到时, 便否认该目的的价值和意义

甜柠檬Sweet Lemon: 没有达到预定的期望或目标, 便提高目前现状的价值或意义 - 升华

Sublimation: 将不能为社会接受的冲动能量转化为建设性的活动能量, 是自我防御机制中最为积极的形式把性冲动转化为艺术创作; 使本我的欲望合理合法地释放

特点和运作机制

- 或多或少都有歪曲现实或否定现实的倾向

- 经由潜意识的历程运作

- 其目的和效果都不是解决问题, 只改变认知不改变情境

- 多种防御机制可能同时使用

- 防御机制有积极作用, 但不能使之成为解决问题的唯一方法

- 随着年龄的增长, 人们主要使用的防御机制会发生变化

Cramer, 1987 - 防御也可能在群体中发生(在社会学研究中提及较多)

纳粹德国、文革时期

人格发展和适应

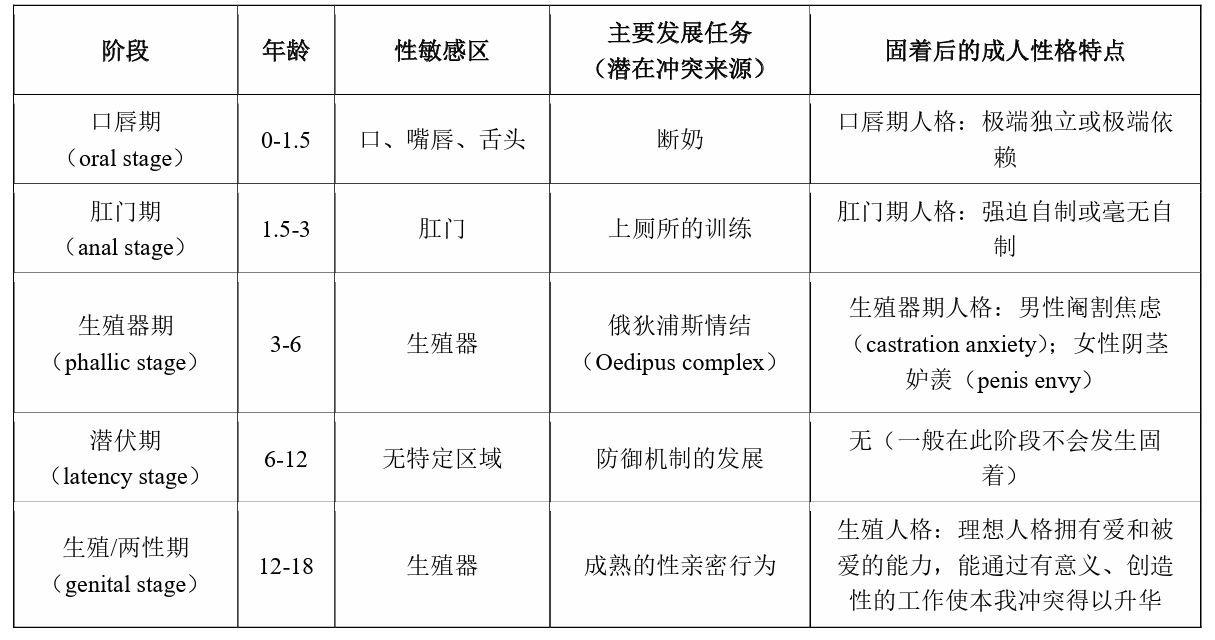

性心理发展阶段 Psychosexual Stages 理论, 参见发展心理学 (也是弗洛伊德被诟病最多的理论)

- 基本假设: 认为儿童是成人之父 (童年决定论)

太绝对了 - 性敏感区: 当前阶段, 心理能量停留在哪个部位, 哪个部位被抚慰就会极大的满足本我

- 阶段性发展任务: 解决地不好可能会产生发展障碍, 进而影响成人后的心理

然而发展阶段都不是固定和绝对的 - 发展的障碍:

固着: 发展过程中(心理能量)停滞在前一个阶段上, 原因可能是遭遇挫折或过度满足

退行: 发展到下一阶段时, 退回使用之前阶段使用的方式来解决问题 (可能因为之前的方式让个体感觉更安全)如弟弟妹妹出生后, 大宝宝又开始尿床了 - 口唇期只有本我, 肛门期出现自我, 生殖器期出现超我 (俄狄浦斯情结的解决)

6岁的时候一个人就发展完了... - 认为女性是

被阉割的男性, 所以女性在生殖器期可能出现阴茎妒羡 - 弗洛伊德认为

6-12的潜伏期不重要, 但实际上这个阶段是儿童开始社会化的关键时期

听起来好像挺有道理, 但往往没有实证支持

治疗和评鉴技术

经典精神分析不仅是一种人格理论, 更是第一个系统治疗精神疾病的方法; 其治疗的基本原则是: 获取潜意识中的内容, 搞清楚被压抑的本我冲动

其核心的治疗技术包括: 自由联想、释梦、移情分析

自由联想 / Free Association

- 在放松状态下任由意识漫游, 毫无保留说出任何进入脑海的内容, 哪怕其微不足道、不合逻辑甚至荒谬无比

- 自由联想并不

自由, 联想出来的内容可能反映了对不可接受的潜意识冲动予以压抑、替代或者掩饰的防御过程 - 治疗师需要对联想过程中出现的

阻抗, Resistance予以解释, 也要关注口误、停顿、失笑等现象

由于

催眠的失败率较高, 精神分析治疗中更常用的是自由联想

释梦 / Dream Interpretation

- 梦是潜意识的碎片和线索, 是

通往潜意识的捷径, 代表着被压抑的愿望的伪装性满足 - 但能回忆起来的梦都是

被伪装过的, 因为经过了自我的审查, 如用蛇代替阴茎, 用房子代替母亲等 - 释梦即解释表面梦境的象征意义, 通过显性内容揭示潜性内容

移情分析 / Analysis of Transference

- 移情: 又称情感转移, 是指来访者把在早年生活里与重要他人的关系中产生过的情感、态度等转移到了精神分析师身上

- 被认为是精神分析治疗中必经的步骤

催眠 / Hypnosis

- 一种特殊的意识状态, 表现为注意范围的缩小和受暗示程度的提高

Kallio & Revonsip, 2003 - 决定因素: 个体的催眠感受性

Hypnotic Susceptibility以及配合度 - 在精神分析治疗中, 催眠是进入潜意识层面的一种方法, 目的是降低自我防御

- 不应过度神话催眠, 它更多地是一种治疗辅助手段

类似于麻醉的作用

过失分析

- 过失并非偶然, 而是深层潜意识愿望的流露

- 口误

Slip of the Tongue: 说错话, 将某个词说成另一个与它相似的词, 或把打算说的话说成了正好相反的话; 如把Freud说成Fraud(说得也有道理) - 笔误

Slip of the Pen: 写错字, 和口误的内在机制一致 - 遗忘: 在某种情况下, 把本来很熟悉的人名、事件、决心、预定好的计划等全然忘记; 如把东西落在别人家是因为潜意识里还想见到对方 (

呃呃) - 以精神分析的观点来看, 遗忘源于压抑, 具有动力学意义

- 心因性遗忘

Psychogenic Amnesia: 由心理创伤引起的暂时性失忆; 如在美国曾有依据成年后的突然回忆来判定父亲性侵的案例, 但这个判例是有争议的, 并在5年后被推翻; 也有神经生理学家表示, 心因性遗忘在临床上是极其罕见的; 总之, 确实会有遗忘受虐待经历的现象, 这些被遗忘的记忆也可能恢复, 但”恢复”的记忆也可能是虚假的

投射测验

向受测者提供一些未经组织的刺激情境, 让受测者在不受限制的情境下自由表现和反应; 通常可以反应被试比较深层的心理特征

- 罗夏墨渍测验: 受测者被要求描述一些抽象的墨渍图案, 从中发现受测者的潜意识冲动

- 主题统觉测验: 受测者被要求描述一些模糊的图画, 从中发现受测者的潜意识冲动

- 房树人测验: 受测者被要求画一幅房子、一棵树和一个人, 从中发现受测者的潜意识冲动

评价

观点被证实

- 对于大脑中进行的活动, 我们能意识到的只是很有限的一点 (潜意识确实存在); 例如

阈下知觉、内隐态度、自动化行为等; 动机性潜意识Motivated Unconsciousvs. 认知性无意识Cognitive Unconscious(潜意识的两种形式Kihlstrom, 1990) - 焦虑引发自我防御机制;

破防现象 (自我防御机制被打破时, 会出现一些过激的行为) - 心理能量有限, 心理活动会消耗能量 (但是现在一般不讲

心理能量了, 而是讲认知资源) - 自我损耗效应

Ego-depletion Effect, Baumeister et al., 1994, 1998, 2004, 2007: 认知资源被过多地用来控制自我行为 (可以通过休息来补充, 会受到生理能量影响)

长期节食者比不节食者更容易自我损耗Wang et al., 2015(吃饱了才有力气减肥)

早晨道德效应Kouchaki & Smith, 2014(人在早晨更容易做出道德行为;晚上容易冲动消费)

避免诱惑要比抵制诱惑更重要De Ridder et al., 2012; Hofmann et al., 2012, 2014; Baumeister, Wright, & Carreon, 2019 - 早期经历影响成人人格, 很多恋爱或婚姻问题都与早期亲子关系有关 (儿童权利的进步也有弗洛伊德的功劳)

观点被证伪

- 发展是终身的, 而非停滞于儿童期

- 除了父母对儿童的影响, 同伴的影响(以及虐待)同样重要, 甚至在特定时期会更重要

- 即使同性父母缺失, 人们一样能够习得性别气质

- 梦是大脑神经活动的产物, 它具有一定的缓解焦虑的作用, 但不一定总是对愿望的伪装和实现 (梦实际上来自于日间活动, 大脑自主活动, 记忆整理, 生理感觉的反应等)

- 口误是记忆系统中相似发音彼此竞争的结果, 而且极其常见

- 从弗洛伊德所处的年代到现在, 性压抑已大大减弱, 但心理障碍依然存在

理论的缺陷 Funder, 2006

- 过于复杂

- 难以证伪 (有时候甚至是强词夺理)

- 研究方法主观

- 男性偏见

理论的贡献

- 精神分析创立了心理治疗的新理论和方法; 当代

75%的心理治疗实践在某种程度上依赖于精神分析的观点Westen, 1998 - 精神分析开辟了潜意识心理学的全新研究领域; 某些精神分析思想在现代心理学研究中呈现复苏态势

- 精神分析提供了迄今为止对于人格最全面及深刻的论述; 建立了三个联结:

童年生活与成人生活之间的联结

清醒时思想与睡眠时思想之间的联结

正常行为与病态行为之间的联结

弗洛伊德是心理学中

第一个提出问题的人

个体心理学

What Life Should Mean to You?

人性观

阿德勒的生平

Alfred Adler, 1870.2.7-1937.5.28 是奥地利医生、心理学家, 精神分析学派的重要人物之一, 个体心理学的创始人

1870.2.7: 出生于奥地利维也纳的一个犹太小康家庭, 排行老二; 从小体弱多病, 多灾多难; 有一个处处比他好的哥哥1895:进入维也纳大学医学院学习1902:获得医学博士学位1907:加入弗洛伊德的精神分析学派1911:脱离弗洛伊德学派,创立个体心理学; 之后成立个体心理学学会1912:出版自卑与超越 (What Life Should Mean to You,什么鬼翻译)- 一战时期:担任军医

1926: 移居美国, 任哥伦比亚大学客座教授1929:出版儿童的人格形成1937.5.28:心脏病发作, 去世于苏格兰阿伯丁; 享年67岁

- 人是理性的

- 人可以主宰自己的命运,具有改变生活的能力

- 人有社会性,先天具有合群的倾向

影响了后来的

人本主义心理学

与弗洛伊德的区别

- 决定论 vs. 目的论 (不管是真实的目标还是虚幻的目标都很重要)

- 生理性驱力 vs. 社会作用 (肯定了人的社会性)

- 冲突对立 vs. 和谐整体

评价

- 注重社会因素的重要性,促进了社会心理学的发展

- 将精神分析发展的重点转而放在社会性动机上,对后继者影响深远

- 创设了人本主义的人性基础:人能够主宰自己的命运,不必受命运支配

- 阿德勒是学校心理卫生中心的最早设立者之一

- 将自卑感与追求卓越视为个体发展的唯一动机,过于简单绝对

- 理论较为松散,科学性、可操作性存疑、鸡汤味浓

自卑与补偿

- 器官自卑与生理补偿:

补偿Compensation:发展其他,弥补弱势

过度补偿Overcompensation:专注于缺陷,令弱势变成优势 (但不是所有人都能把弱势变成优势, 更多的人会在这个过程中产生自卑) - 心理自卑与心理补偿:

普遍存在: 自卑感不局限于生理; 源于婴儿期的无力、无能、无知 (人生而自卑, 自卑是人成长的动力)

补偿途径:男性反抗Masculine Protest(不管男性还是女性, 都想要变得更强大, 摆脱在父母面前的无力感)、权力意志等

弗洛伊德认为人类的进步依赖于人的性冲动, 生本能, 死本能的升华

而阿德勒认为人类的进步依赖于面对自然的渺小感, 自卑感, 并由此产生的补偿; 人类因为自己的不完美而充满斗志

追求卓越

Striving for Superiority

- 追求卓越是驱动人们从自卑走向卓越的动力,一种人们不断地改变现状,变得更好,朝向优于目前状态发展的努力 (但自身发展的目标本身并不重要)

- 自卑感是人们在追求卓越时一种正常的发展过程, 是人类永恒的心理动力; 追求卓越是人生的主导动机

- 有了自卑感,人也就有了补偿的需要,不断地补偿又不断地发现新的自卑,于是又向新的卓越努力,如此持续不断,这便是一个人发展的基本动力

英文中的卓越 / 优越 / 超越

Superiority和自卑Inferiority是一对反义词

发展中的不利情况

- 自卑情结

Inferiority Complex:个体完全被自卑感所占据,放弃克服障碍、发展自我的努力; 自卑情结的产生与社会环境对完美的强调有关,于是应倡导不完美的勇气Courage to be Imperfect, Lazarsfield, 1925, 也应当真正地去尊重和欣赏他人 - 卓越情结

Superiority Complex: 个体一味追求个人卓越而不顾及他人和社会的需要

这是一种追求卓越的纵向努力 (等我有钱了就让你们高攀不起, 任务导向, 自我中心, 关心我看起来怎么样,我有没有落后, 卓越的方式是让自己高人一等)

更积极的方式应为横向努力 (等我有钱了我要去帮助别人, 过程导向, 融入社会, 各美其美, 美美与共)Sicher, 1954, 不需要力争上游, 而是并肩同行

社会兴趣

Social Interest, 对整个世界的归属感,对共同福祉的关注;对人类全体感兴趣,并以对社会有用的方式做出贡献

- 社会兴趣没能得到正常发展的人,可能形成

自卑情结和卓越情结,甚至成为神经症患者 - 充分的社会兴趣有助于三大生活任务(职业、社会和爱)的完成 (健全的社会应当有助于这三大任务的完成)

生活风格

Life Style, 个人体验自卑和追求卓越的独特方式,相当于人格

- 四种代表性生活风格:

统治支配型Ruling-Dominant Type: 那些追求纵向卓越的人, 用统治支配甚至是伤害别人的方式来获取自己的利益

索取依赖型Getting-Leaning Type: 被动地依赖别人的力量帮自己解决问题

回避型Avoiding Type: 用回避的方式来解决问题

社会利益型Socially Useful Type - 生活风格源于个体的生活条件、家庭环境 (早期亲子互动关系) 和社会环境; 但阿德勒不像弗洛伊德那样, 认为早期经历会决定人的一生

- 创造性自我

Creative Self:人格中的自由成分,使个体能在可供选择的生活风格中进行选择, 而不是被过往的经历完全决定 - 个体心理学的任务就是分析人的生活风格,理解生活风格的途径包括:早期记忆, 潜意识梦境, 出生顺序 (阿德勒是第一个研究出生顺序的心理学家)

出生顺序

| 出生顺序 | 基本情境 | 积极结果 | 消极结果 |

|---|---|---|---|

| 老大 | 刚出生时,受到父母全然的关爱;第二个孩子出生时,父母的注意力被分散 | 负责任;保护并照顾他人 | 感觉不安全,害怕运气突然变糟 (老大式焦虑);最容易成为问题儿童和适应不良的成人 ( |

| 中间的孩子 | 有长子女作为成长过程中的榜样;一开始便要与长子女共享父母的注意 | 野心勃勃;具有社会兴趣;比长子女或弟妹更能适应 | 嫉妒;具有压制他人的倾向;不易担任追随者的角色 |

| 老幺 | 有很多榜样,得到很多关注,有很多人相助;虽然必须与兄姐共享父母的关注,但不会再被移除;容易被娇宠 | 有很多刺激,有很多竞争机会;被期待的程度不高,可自由发挥 | 感到比别人差;由于被娇宠,成为问题儿童或适应不良成人的可能性仅次于长子女 |

| 独生子女 | 得到父母全然的关爱;缺乏兄弟姐妹,倾向与父母竞争;易被娇宠 | 较早熟,较早表现出成人的兴趣与态度 | 希望一直成为注意焦点;认为自己的立场最正确,任何挑战都是不公正的 |

相关现代研究

- 老大优势

Firstborn Advantage, Leman, 2008:

长子女较排序较后的子女在智力上存在一定优势e.g., Zajonc & Markus, 1975; Kristensen & Bjerkedal, 2007; Boomsma et al., 2008; Rohrer, Egloff, & Schmuk, 2015; Damian & Roberts, 2015

长子女更可能上大学及成为成功的科学家e.g., Simonton, 1994

对男性而言,长子与后生子相比成为首席执行官或政治家的可能性大30%e.g., Black, Grönqvist, & Öckert, 2018 - 生而叛逆:出生顺序、家庭动力与创造性生活

Born to Rebel: Birth Order, Family Dynamics, and Creative Lives, Frank Sulloway, 1996:

基于对科学、政治、宗教等领域重大革命支持或反对者的分析,长子女更可能支持现状,而后生子女生而叛逆

解释:父母资源有限,出生排行的人格差异是一种适应性应对策略 - 近些年的大样本证据不支持出生顺序与人格的关系:

出生顺序与个体的冒险性之间不存在显著关联Lejarraga et al., 2019

出生顺序与大五人格之间不存在有意义的相关Damian & Roberts, 2015; Rohrer, Egloff, & Schmukle, 2015 - 性取向的兄弟出生顺序效应

Fraternal Birth Order Effect, Blanchard & Bogaert, 1990: 随着同母兄长数量的增加,弟弟同性恋的可能性上升; 机制可能为母亲的生物学因素 (对胎儿的免疫反应)Balthazart, 2018 - 独生子女的心理发展良好:

中国的独生子女和其他类型的孩子一样,心理适应良好廖友国, 连榕, 2019

独生子女与非独生子女的人格差异很小Yang et al., 2017

独生子女家庭的亲子关系比多子女家庭更加密切Chow & Zhao,1996; Liu & Jiang, 2020

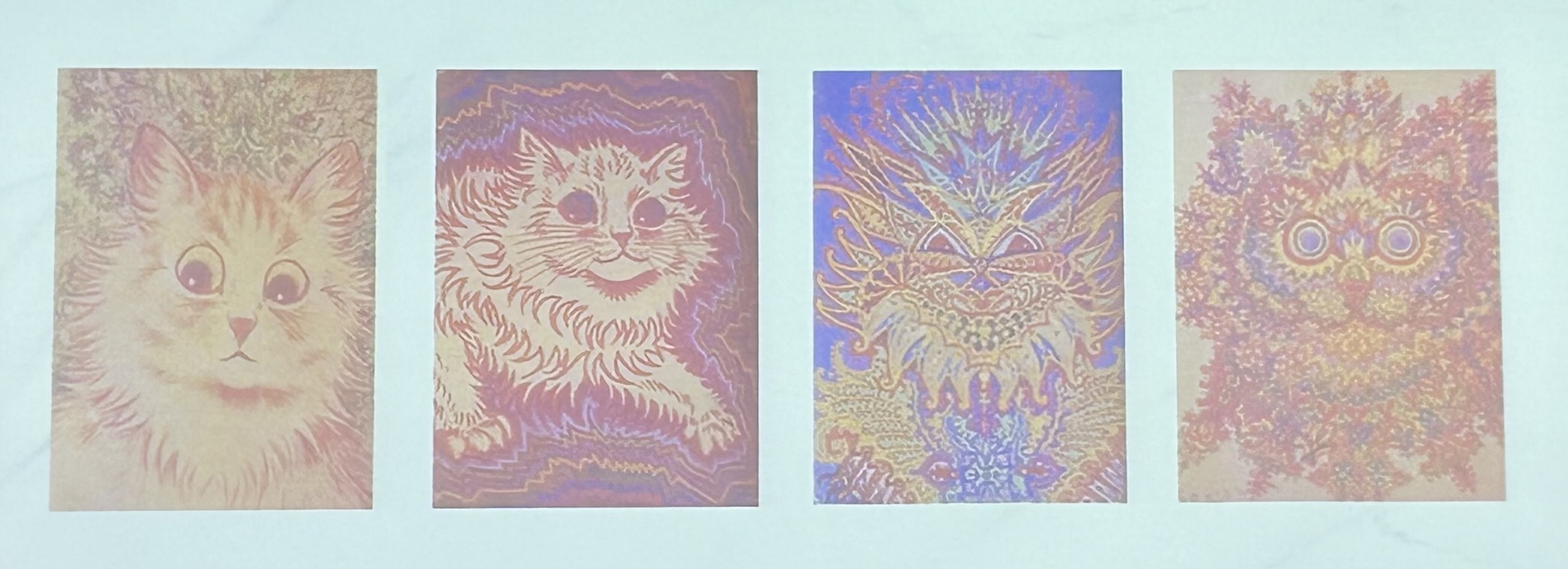

分析心理学

人性观

荣格的生平

Carl Gustav Jung, 1875.7.26-1961.6.6 是瑞士精神分析学家、心理学家,分析心理学的创始人之一

1875.7.26:出生于瑞士凯斯维尔的一个牧师家庭, 从小性格孤僻, 十分内省1895:进入巴塞尔大学医学院学习 (但是他其实想学考古, 但因为家庭条件而放弃)1900:毕业, 并在1902获得苏黎世大学医学博士学位1900-1909: 在苏黎世Burghölzli精神病院工作1906:与弗洛伊德相识, 此后频繁通信1907: 与弗洛伊德见面, 连续13小时的讨论, 对弗洛伊德极尽赞美和尊重; 也深受弗洛伊德的器重1910:与弗洛伊德共同创立国际精神分析学会, 被任命为主席1913:出版潜意识心理学, 公开反对性欲论, 次年与弗洛伊德分道扬镳1913-1919: 出现了精神危机, 跑去隐居了; 期间出版The Red Book, 也就是红书, 里面有他的幻想, 梦境和意识 (而且插图很有艺术性)1921:出版心理类型, 名声大震; 之后开始长达十几年的环球游历和考察 (可惜没能有机会来中华民国, 不过荣格本人很愿意与中国文化交流)1944后:隐居, 直到去世1961.6.6:去世于瑞士屈斯纳赫特

- 离开弗洛伊德后,荣格创立了分析心理学

Analytical Psychology - 分析心理学强调人的无意识,并认为无意识不仅包含个人经验,还包含集体经验

- 荣格不同意弗洛伊德的童年经验决定论, 认为人的后半生同样重要

- 荣格还提出了许多重要的概念,例如人格面具、原型、集体无意识等

评价

- 扩展了心理学研究的视野

- 强调人格的整体性, 对人类精神现象的高度尊重

- 人格类型的研究开创了个体差异研究的新领域

- 理论晦涩,神秘主义色彩浓厚, 实证不足

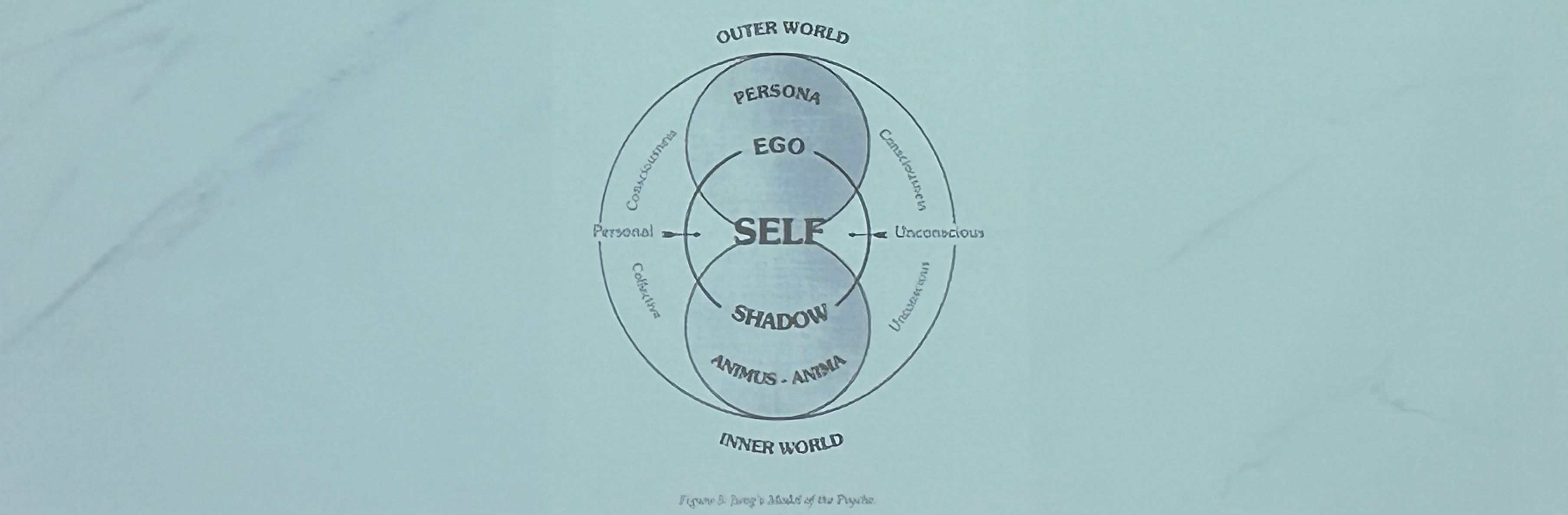

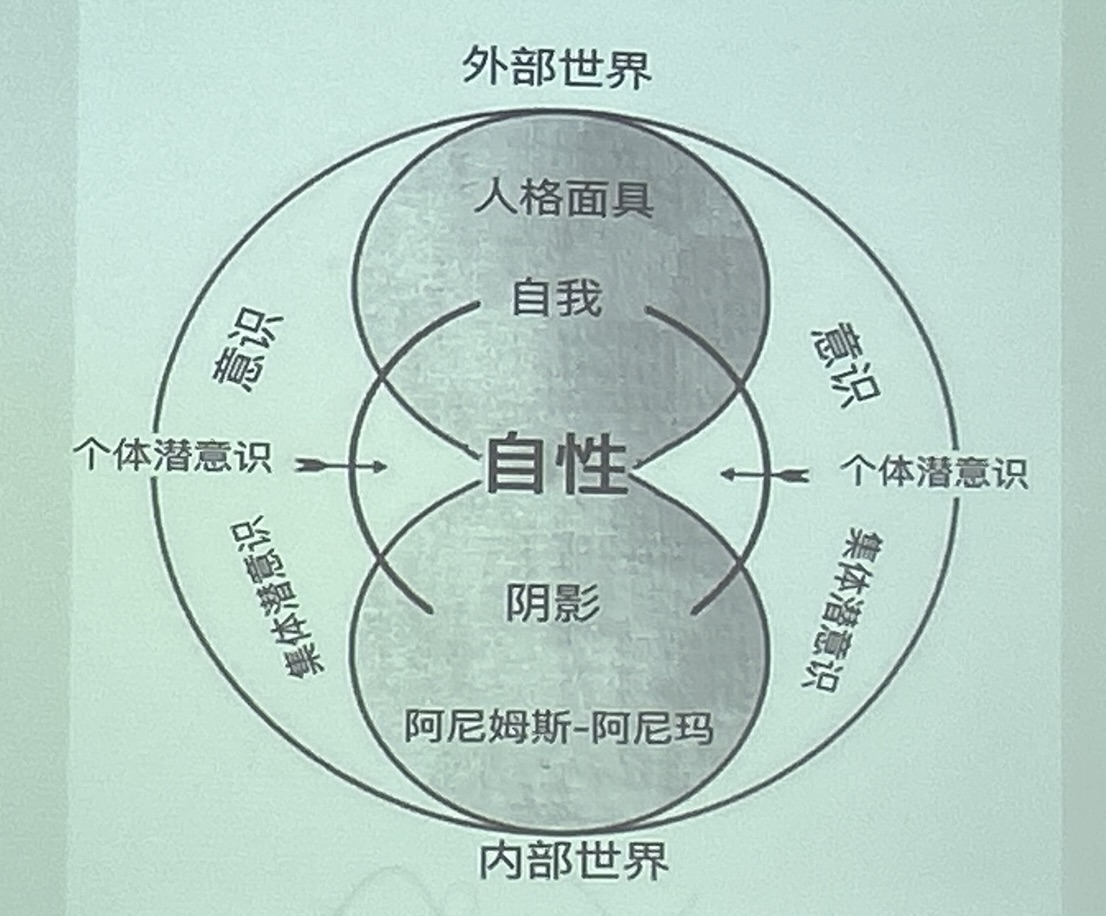

人格结构

人生来就有一个完整的人格,称为心灵 Psyche,由三个部分组成:意识、个体潜意识和集体潜意识

意识 / Conscious

- 处于最外层,心灵中唯一能被个体直接感知的部分

- 自我

Ego是意识的中心,由各种感知觉、记忆、思维和情感组成,主要功能是适应环境 - 荣格认为很容易提取的记忆等也属于意识的范畴, 即将

前意识并入意识的范畴

个体潜意识 / Personal Unconscious

- 潜意识的表层,包括一切被遗忘了的记忆、知觉以及被压抑的经验, 常以情结的形式表现出来

- 情结

Complex:一种将相似的情感元素聚集在一起的心理结构XX控, 其实就是日语对情节的音译; 如果情节过强, 把心理能量都吸走了, 就会导致心理问题 - 心理治疗的目的之一就是帮助病人解开情结,把人从情结的束缚下解放出来

- 发现情结的方法:语词联想测验

Word-association Test, 给被试一个词, 让他说出第一个想到的词, 并记录被试的反应时, 情绪波动, 呼吸频率, 皮肤电, 复测记忆等

集体潜意识 / Collective Unconscious

- 数百万年来祖先经验的沉淀,历史在种族记忆中的投影

荣格自己的定义, 不是生物学意义的遗传, 而是文化上的遗产 - 人类种系发展的沉淀物,包含同一文化中所有人共有的思想、意象和精神特征,不属于个人,属于人类全体,普遍存在,且在每一世代极少变异

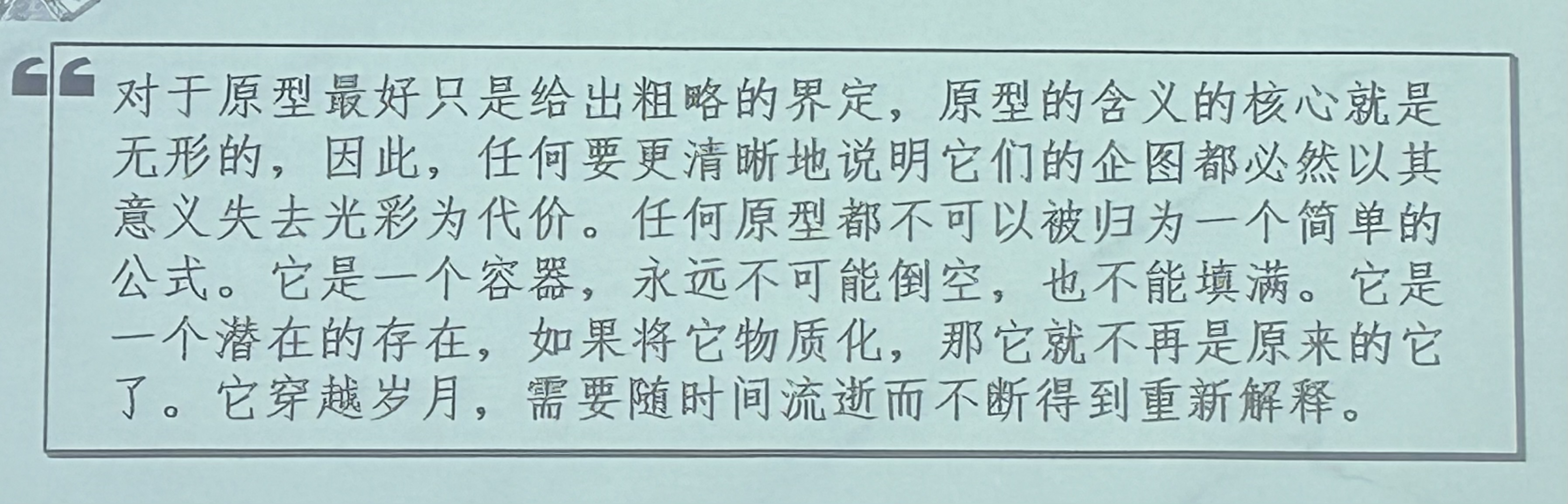

- 集体潜意识的主要内容是原型

Archetypes

原型

Archetypes, 集体潜意识的基本内容和结构,对世界上各种问题做出反应的先天遗传倾向,源自于人类祖先对于反复发生的事件的情感反应 (如四季更替),以及总是重复经历的人际关系 (如母子关系)

- 原型只是一种潜能,具体的表现形式取决于个体的经历和环境

- 表现形式:可以为人物、情境、抽象概念、症状、艺术形象、宗教仪式等,通常带有明显情绪色彩

- 一些常见的原型: 英雄, 好搭档, 慈爱的母亲, 智慧的老人, 恶魔等

- 代表性重要原型:阿尼玛

Anima和阿尼姆斯Animus、人格面具Persona、暗影Shadow、自性Self等

阿尼玛与阿尼姆斯 / Anima & Animus

- 阿尼玛代表着男性心灵中的理想女性成分,阿尼姆斯代表着女性心灵中的理想男性成分

- 功能:让男性或女性身上具有异性特质; 为两性提供与异性互动的框架

- 几乎所有人在心理上都是双性的,同时拥有男性和女性的特质面

Hyde, 2014 - 熵原则

Principle of Entropy:心灵的各部分需要在人格中平衡表现出来,且个体的潜意识对意识层面的态度和观点具有补偿(平衡)作用 - 在心理上双性化

Androgyny的人行为更具灵活性,更能适应环境,心理也更健康e.g., Bem, 1978; Harter, Waters, & Whitesell, 1998; Morrison & Shaffer, 2003

人格面具 / Persona

- 定义:人们表现出的公开人格,用以应对社会规范和文化要求

- 功能:帮助个体适应社会,获得良好的公众形象和社会认可

- 如果过分偏重人格面具,就会牺牲人格结构中其他部分的发展,从而引发心理问题,例如中年危机

Midlife Crisis

暗影 / Shadow

- 人格中黑暗的、不被接受的一面,是因为不符合理想自我, 而在人格发展过程中被拒绝的一切,是人们不愿承认的被否定的自我

Disowned Self - 暗影是原始生命力和创造力的源泉,要想成为完整的人,必须持续了解自身的暗影,由暗方知明,不了解暗影的人将受其控制

- 暗影不代表邪恶, 人都会有两面, 只有充分了解自己的暗影, 才能由暗方知明

- 集体暗影

Collective Shadow: 一个文化中所有人共有的暗影,如性别刻板印象、种族歧视、独裁者将敌人渲染成恶魔等

自性 / Self

- 为了跟自我

self区分开来, 用大写字母Self表示 - 是整个心灵的中心,是原型中的原型,代表人类对精神统一、平衡和整体性的追求

- 人生意义在于自性实现

Realization of Self,此过程即自性化Individuation的过程,自性化的目标是精神整合Psychosynthesis,而绝不仅仅是适应社会 - 整合方式:从对外部价值的追求返回到对内在价值的追求,即探索与体验心灵中潜意识的部分

我宁愿完整, 而不是完美 - 曼荼罗

Mandala/मण्डल(梵语): 自性实现的心灵象征,代表着心灵的秩序、统一和完整 - 精神病患在遭遇严重的精神异常的时候,在他们的梦中会经验到许多曼茶罗的主题,而这些经验正显示人们对于秩序与平衡的追求,就好像秩序的潜意识象征与异常的意识显示之间的对抗平衡

|

|

|---|---|

|

|

人格类型

- 人格倾向: 力比多流向

外向Extraversionvs. 内向Introversion(这两种类型只是个人的行为偏好, 但是社会往往会把内向污名化; 同时, 内向也不等于社恐) - 认知功能: 接收和处理信息的方式

感觉Sensing(事物的存在) vs. 直觉iNtuition(存在的变化和可能性)

思维Thinkingvs. 感情Feeling

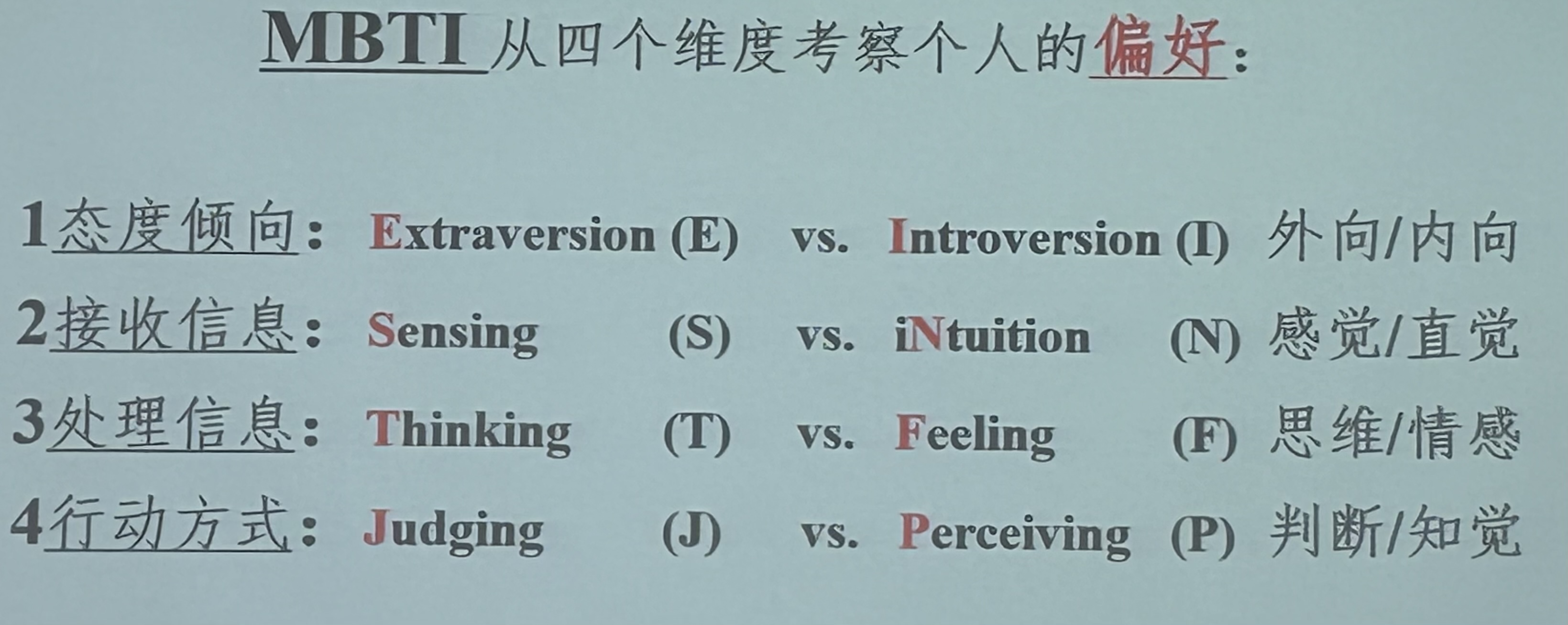

MBTI

Myers-Briggs Type Indicator, MBTI 是由凯瑟琳·布里格斯 Katharine Briggs 和伊莎贝尔·梅尔斯 Isabel Myers 开发的一种人格类型测验; 可以在这里进行测试

用于考察受测人员在组织中的领导风格、偏好的工作环境、潜在的缺陷等个体特征与潜力; 属于类型学测验; 在荣格的基础上增加了 判断, Judging 和 知觉, Perceiving 这个维度 (行动方式)

- 在维度层面,

MBTI可以为大五人格测验所覆盖,但不包含神经质; 此外,MBTI四个维度之间不存在交互作用McCrae & Costa, 1989 - 强行分类的方式损失个体差异,并导致重测信度低

e.g., Harvey, 1996,此外效度证据也不足e.g., Boyle, 1995; Nowack, 1996 - 不同职业中每种

MBTI类型的占比接近于随机抽样人口中的类型占比Pittenger, 1993; 另外,MBTI类型与各种工作表现之间的关联非常微弱Gardner & Martinko, 1996 - 自我标签化不利于发挥中间性格优势

Ambivert Advantage, Grant, 2013, 也有违荣格理论对于平衡的强调

为什么 MBTI 火

- 简单便捷, 符合大脑节省认知资源的偏好, 顺应系统一的思维方式 (新时代的星座)

- 能满足现代社会快速, 高效的交友需求, 通过标签化将人们快速归类

MBTI能起到找到并进入同类群体的作用, 帮助个体获取归属感和群体身份- 能在一定程度上破坏社会的单一标准, 满足人们在中国这样一个社会中对于多元文化的需求

人本精神分析

人性观

弗洛姆的生平

- 弗洛伊德和马克思是对弗洛姆影响最大的两位思想家

- 弗洛姆早期是弗洛伊德的精神分析学派的追随者,但后来他逐渐对弗洛伊德的泛性论和潜意识理论产生了怀疑

- 弗洛姆认为,人的行为是由社会和文化因素决定的,而不是由生物本能决定的

- 弗洛姆还强调人的自由意志和创造力,认为人应该追求自我实现

评价

- 把心理现象放到广阔的政治、经济和文化的背景下加以研究,大大拓宽了精神分析以及整个心理学研究的视野

- 理论具有深切人文关怀

- 社会变革理论及其方案难以实施

- 欠缺实证研究支持,更像一个哲学观点

- 未能提出一个全面完整的人格理论

现代人的精神危机

- 个体化与孤独感的矛盾:从前社会的安全是不自由的安全,现代社会的自由是不安全的自由,于是人们开始逃避自由以获得安全感

- 现代人的自由只是一种消极自由,而非积极自由,因为个人与自然、世界、他人、自我的关系是异化

Alienation(疏离) 的 - 异化的个体是只能以片面方式体验外部世界,但与内心世界脱节的人

Fromm, 1990 - 积极自由则是一种将个人与世界联系起来,同时又不消除其个性的关系的能力

Fromm, 1941 - 要通过创造性的爱和劳动才能实现自身的积极自由

逃避自由 / Escape from Freedom

- 威权主义

Authoritarianism:让渡自由,寻求一个强力的、掌控一切的独裁者、集权政府或国家机器来庇护自己 (如部分人会想回到计划经济时代) - 集体自恋

Collective Narcissism也是一种方式,表现为对于内群体的特殊性没有得到足够外部认可的怨恨Golec de Zavala, 2018(如极端民族主义) - 毁灭

Destructiveness:通过破坏摧毁有威胁的环境或者自己,来逃避可能的伤害 (如自残、自杀) - 自动从众

Automaton Conformity:将自我隐藏于大众之中,以获得安全感 (如消费主义、自我标签化)

人类的需要

- 关联的需要

Need for Relatedness - 超越的需要

Need for Transcendence - 归根的需要

Need for Rootedness - 认同的需要

Need for Identity - 定向和献身的需要

Need for a Frame of Orientation and Devotion - 刺激和被刺激的需要

Need for Excitation and Stimulation

人格类型

- 接受型

Receptive Character - 剥削型

Exploitative Character - 囤积型

Hoarding Character - 市场型

Marketing Character - 官僚型

Bureaucratic Character - 生产型

Productive Character: 能充分发挥自身个性与潜能,并能与他人及世界建立起丰富、有意义的爱的关系的人

其他精神分析流派

- 自我及社会文化学派: 埃里克森, 霍尼, 沙利文

- 客体关系理论: 克雷恩, 马勒, 温尼科特

- …

⭐行为主义取向

参见学习心理学笔记

⭐人本主义取向

在 20 世纪中期的心理学领域中, 存在着三种主要的心理学取向:

- 精神分析:病人 = 正常人, 生物还原论

- 行为主义:动物 = 人, 机械还原论

- 前两种都是决定论的, 认为人没有自由意志; 人在这两个理论中是卑微, 被动, 无力的

- 人本主义

Humanistic Psychology:强调自由意志、责任、人的价值, 在20世纪60年代产生, 被称为第三势力 - 从第三势力开始, 心理学才真正地聚焦于人, 本该如此

人本主义理论的基本特征

以存在主义 Existentialism 为哲学基础,以现象学 Phenomenology 为方法论 (相比于客观世界, 人的主观知觉更重要, 并且也能作为研究对象)

- 两种基本取向: 自我实现/人本取向 (马斯洛、罗杰斯) 和存在取向 (罗洛·梅、弗兰克尔)

- 相比于传统心理学: 研究主题从病态转向健康; 研究方法从方法中心转向问题中心 (现在中国心理学界普遍存在着”身份认同危机”, 导致极度地强调”自然科学的方法”, 尤其是中科院心理所, 北大清华等, 片面强调认知科学和脑科学的方法; 但是对于”人”的研究, 往往是不能被这些”方法”所研究和解释的, 如”爱”, “幸福”, “信仰”等; 对”人”的冷漠化, 动物化, 强行逻辑化描述化, 往往会导致”人”的痛苦; 不把”人”当人, 傲慢地认为自己”绝对客观”, 会使心理学本末倒置)

- 强调人的责任,人们自己最终要对所发生的事情负责 (正因为人有自由意志, 而应该负起自己的责任)

- 没有人比你更了解自己 (心理咨询需要充分地共情)

- 强调”此时此地”

Here & Now(任何事情都只能在当下影响你),只有按生活本来面貌去生活,才能成为功能完善Fully Functioning的人 (活成自己, 不戴”面具”) - 强调人的成长,成长是人的发展的自然特征

马斯洛

马斯洛的生平

1908.4.1:出生于美国纽约, 父母是俄国犹太移民; 是七个孩子中的长子, 父母不关爱孩子, 有着一个冰冷孤独的童年- 受父母之命, 去学习法律, 但最后放弃法律学业, 转而研究动物心理学

1934:获得威斯康辛大学心理学博士学位, 导师是哈里·哈洛Harry F. Harlow- 之后短暂在哥伦比亚大学任教, 做哈洛的智力测验, 结果得了有史以来的最高分

1937-1951:在布鲁克林学院任教, 后转到伯兰蒂斯大学任心理学系主任, 直到1969退休- 个人的研究方向和思想从行为主义转向了人本主义 (受到幸福的婚姻, 女儿的出生, 与许多心理学家的交往的影响)

1967当选为美国心理学会主席, 象征着人本主义心理学已被主流学界认可1970.6.8:因心脏病去世于加州洛杉矶太可惜了

人性观

- 人天性善良,是好、端正、仁爱的,每个人都有对美、真理、正义等的本能需求

- 存在邪恶和神经症,但并不是人的本性,而是由于消极不恰当的环境造成的

- 坏环境并不一定使人出现精神疾病,因为人本性具有积极向上的倾向,这种倾向会使人健康发展

评价

- 对健康人和人性积极面的研究极大超越了精神分析和行为主义

- 需要层次理论已获得广泛应用

- 倡导整合的、以人为中心的心理学方法论

- 经验概括和构想较多,实证不足

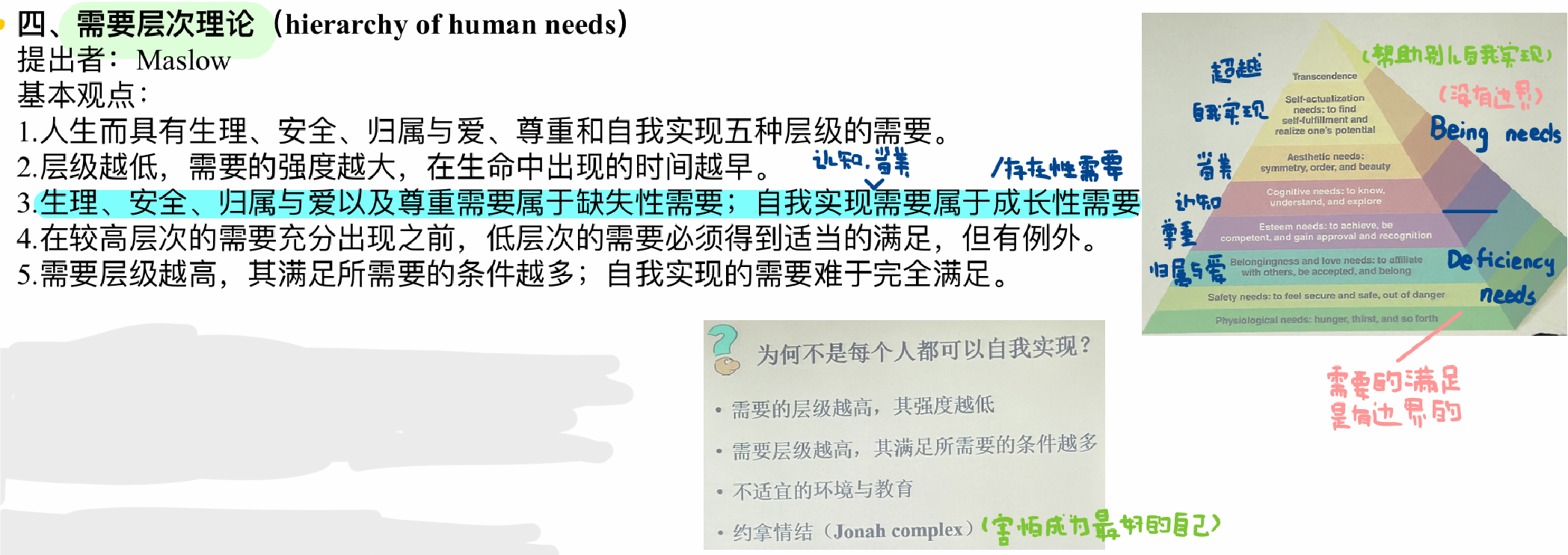

需要层次理论

Hierarchy of Needs

- 人类所有的行为都是由需要引起的, 即人格动力 (但不止可以从个体角度看, 也可以从社会角度看)

- 人格出现病态的最重要原因是基本需要受到挫折,得不到满足

- 匮乏性

基本需要Deficient Needs:人对生理、安全、爱、尊重等的需要 (补偿性的没满足会出问题, 出现的早, 必须依赖他人和外界) - 成长/存在性

高级需要Growth/Being Needs:人对最大限度地发挥个人潜能,即自我实现的需要 (补充性的满足了会更好, 出现的晚甚至一辈子都不会出现, 依赖自己) - 这些层次不是线性的, 那些基本需要充分满足的人也不一定能自我实现

- 在某些层次内部也会分为匮乏性的和存在性的, 如匮乏爱和存在爱

- 匮乏爱

Deficiency Love: 因为我缺爱, 所以我需要有一个人弥补我的缺陷, “我爱你, 因为我需要你”, 以自我为中心

存在爱Being Love: 成熟而无私的爱, 不需要占有你, 不需要因你让我变得更好, “我需要你, 因为我爱你”, 这类人更有能力去维持一段真正的亲密关系 - 如果这些生而为人的需要被忽略或贬低,会导致人的心理健康问题, 如非人化、客体化

非人化 / Dehumanization

看不到, 甚至贬低他人的心理需要

- 动物性非人化

Animalistic Dehumanization: 认为人只有生理和安全需要 - 机械性非人化

Mechanistic Dehumanization: 认为人只是机器, 没有任何需要 (公司在厕所安装计时器) - 在战争中, 人们会将敌人非人化, 以减少对他们的同情心, 如德国纳粹对犹太人的非人化, 红卫兵对知识分子的非人化, 一些警察和军队对示威者的非人化

- 对于处在工作环境中的人,人们会做出更少的人性化感知

Belmi & Schroeder, 2020(即将工作中的人非人化) - 人们以为对于无家可归者、老人、儿童、穷人等来说,高级心理需要没那么重要

Schroeder & Epley, 2020(即将弱势群体非人化) - 人们认为低收入者应该只购买基本生活必需品,购买与高级需要相关的商品则会受到谴责

Hagerty & Barasz, 2020(如网上曾出现过的谴责贫困生买iPhone、球鞋等) - 还有农民工读海德格尔上热搜、

xxx学校保安自学xxx上热搜等现象

客体化 / Objectification

突显人的工具性, 否定人性

- 将人当成存粹的客体 (“工具人”)

- 个体在关系中经历客体化对待后,将体验到更少的真实性,进而降低幸福感

Cheng, Li, & Wang, 2022(老师的课题组做的) - 客体化不仅可能存在雇佣关系中, 也可能存在于夫妻关系, 性关系, 师生关系, 亲子关系, 夫妻关系等

- 自我客体化

Self-objectification: 个体将自己当成工具, 忽略自己的高级心理需要; 如我去工作就是为了赚钱的(预先就矮化了自己, 但是工作后又会说老板怎么PUA我) - 社会环境会对自我客体化产生显著影响, 如

打工人,小镇做题家等概念的流行, 这也是个体对社会环境的一种无奈的应对方式 (但老师的研究发现, 这种应对方式是无效的, 甚至还会强化这种社会环境) xxx连续高考复读xxx年、xxx连续考研考编xxx年等现象, 也是社会环境让个体只能看到单一目标, 让个体认为实现目标只有一种方式, 让个体以是否有用来定义自己的价值, 从而客体化自己- 一些人被这样的系统虐待久了, 反而会去自发地维护, 讨好这个系统, 以获得一点点的安全感

不要温和地走进那个良夜 - 要重塑人的主体性, 必须强化人与人之间的连接 (尤其是在中国大陆这样一个人与人之间有意被原子化的社会中)

和马克思的异化异曲同工

优良样本研究

如果我想搞明白,”人类有哪些能力”这个问题,我会向这个经过筛选的优秀小群体而非向全体人类寻求答案。我认为过去享乐主义价值理论和伦理学理论失败的主要原因是哲学家们混淆了病态动机的快乐和健康动机的快乐,不加区分地运用了病态与健康的样本、优良与低劣的样本、做出良好与糟糕选择者的样本、生物学意义上健全和不健全的样本,并计算了它们的平均值

亚伯拉罕·马斯洛 - 人性能达到的境界

- 自我实现

Self-actualization:一个人实现潜能并获得精神成长的内在过程,这一过程促使人们尽己所能,成为可以成为的人 - 自我实现的人 ≠ 完美的人

- 研究对象: 符合心理健康标准的自我实现的人

- 研究方法: 访谈、传记分析

自我实现者的特征

Maslow, 1954/1987

- 对事实有准确的洞察力和判断力

- 悦纳自己、他人和周围世界

- 思想与行为自然率真

Authenticity - 以问题而不是自我为中心, 关注过程而非结果

- 有超凡脱俗的倾向,并渴望独处 (

Alone≠Lonely) - 独立于社会环境与文化

- [5] 善于欣赏新事物且不厌烦平凡的事物

- [5] 能经常感受到高峰体验

- 具有全人类认同

- [5] 与志同道合的人建立持久而深入的人际关系

- 价值观民主,尊重他人人格

- 明辨善恶,区别手段和目的

- [5] 具有富于哲理、善意的幽默感

- 富有创造力,不墨守成规

- 具有批判精神,不随波逐流 (从心所欲,不逾矩)

- 表示自评分数

6-7(7点李克特量表)

约拿情结 / Jonah Complex

- 自我实现应当是每个人发展的自然结果, 然而却并不是所有的人都能自我实现; 产生这个现象的一个原因就算约拿情结

- 约拿情结: 对自身伟大的恐惧,对自身命运的逃避,对自身最优秀才能的远离

Maslow, 1971 - 约拿情结会阻碍个体的自我实现

自我实现的途径

Maslow, 1971/1987

- 充分、活跃、忘我地体验生活

- 面临选择的时候,去尝试新事物而不总是选择安全熟悉的道路

- 倾听自己内心的声音

- 诚实面对自己的思想

- 投入地、创造性地去工作

- 找出自身的防御,并敢于放弃它们

高峰体验 / Peak Experience

达到自我实现时的片刻体验; 其特点是幸福感和成就感,是一种暂时的、无纷争的、非自我中心的完善和达到目标的状态

- 高峰体验是个人生命中最快乐、最心醉神迷的时刻

- 在高峰体验中,个人认知从匮乏性认知转向存在性认知

- 高峰体验的持续时间往往很短暂

- 心理健康的成功者几乎都有高峰体验,且次数频繁

- 高峰体验中高涨的情绪和美妙的感觉能更好地愈合心灵创伤,使人振奋向上

- 心流

Flow:个体投入全部注意力于当前挑战性任务时所产生的一种特殊的流畅和忘我的体验Csikszentmihalyi, 1990, 2000

罗杰斯

罗杰斯的生平

1902.1.8:Carl Ransom Rogers出生于美国芝加哥的一个中产家庭- 家庭环境很严苛压抑

- 进威斯康星大学先学农业,后学神学 (因为参加了世界学生基督教徒会议), 上了一些心理学的选修课

1924入哥伦比亚大学主修心理学;1931年获得临床心理学博士学位1930年起任纽约罗切斯特儿童虐待防治中心主管,期间”来访者中心疗法”逐渐成形1935-1940年执教于罗切斯特大学1940年任俄亥俄州立大学临床心理学教授1945年应邀至芝加哥大学成立心理咨询中心,并担任教授1956年,担任美国心理治疗学会第一任主席1957年回到威斯康星大学麦迪逊分校执教;1963年因不满学校教育制度而辞职 (要求学校实行”以学生为中心的教育”未果)1961年当选美国艺术与科学学院院士1987年因心脏病逝世,同年提名诺贝尔和平奖

人性观

- 人性本善,人都存在一种自然成长的力量,会朝向健康、自我实现、自我了解的人格前进

- 人具有主观性,行为带有主观目的,是进行主观选择的结果 (比马斯洛更加的关注人的主观体验)

- 恶来源于社会,文化的影响才是造成恶行的主要因素

评价

- 积极取向,对真理、善良、美好事物的追求

- 将许多人格研究者的注意力吸引到健康人格的方面,如创造性、快乐、身心健康等

- 对心理咨询与治疗的巨大影响

- 对教育和企业管理的巨大影响

- 是第一个实证检验心理咨询效果的心理学家

- 对人性本质做出过多的假设

- 抹杀社会实践的重要性,忽视人格发展的矛盾斗争

- 治疗技术的有效性质疑

- 研究方法过于主观

人格结构和动力

- 人格结构:

- 自我

Self: 个体真实的本体,也叫真实自我或现实自我Real Self; 其中最重要的部分是自我概念和自尊 - 理想自我

Ideal Self: 一个人希望自己所具备的样子,是一个人认为重要的和有价值的东西,是个人努力追求的发展目标

- 自我

- 自我概念

Self-concept:个体对自己的知觉和认识,即如何看待自己 - 自尊

Self-esteem:个体对自己的评价,即自我价值的感受 - 人格动力: 人的基本动力就是谋求自我的充分发展,即自我实现的倾向

Actualizing Tendency(不同于马斯洛, 罗杰斯认为这是人的本性; 阻碍自我实现的不再主要是基本需要的不满足, 而是自我不和谐)

自我实现的障碍

- 积极关注的需要

Need for Positive Regard:人与生俱来的被他人接纳、尊重和关注的需要- 对于孩子, 父母是积极关注最重要的来源, 当父母的爱是有条件的, 孩子就会感到不安全, 强迫自己去满足那些条件, 出现自我不和谐和价值的条件化

If .. Then ..语句, 如如果你考试考得好, 我就爱你,如果你不听话, 我就不理你, 都是有条件的爱 (只有满足条件才能获得积极关注)

- 自我不和谐

Self-inconsistency:个人感受到自我概念与实际经验、理想自我与真实自我之间出现差距时的内心紧张、纷乱、焦虑的状态,是适应不良和病态行为的根源; 自我会采用否认、曲解等防御行为免除威胁 - 价值的条件化

Conditions of Worth:自身价值确立在他人评价或外部强化等条件的基础上- “我一定要成功/赚钱/变美, 才能被爱”

- “空心病”: 一个人在智力或学业上取得了成功, 但在个人心智、需要、情感上却有很大的空缺; 看起来好像很”阳光”、”积极”, 但可能会突然产生心理危机 (来自于一个前北大老师对北大学生的观察, 这个问题在由中国高中生到大学生的转变中尤为突出)

- 滑坡谬误: 否认其他可能性,

只要 ... 就 ...的逻辑; 功能仅仅是狐假虎威地去震慑听者 - 调节定向理论: 动机可以分为促进定向

Promotion Focus和预防定向Prevention Focus; 前者是为了追求好的, 后者是为了避免坏的; 要让个体从后者转向前者, 整个社会环境应当允许失败、保护弱者, 而不是让人总在担心自己行差踏错

人格适应

一个健康成熟的人,自我概念与现实自我、自我概念与实际经验、自我概念与理想自我, 应相符合或接近

自我概念往往较难改变; 在阿德勒的理论中, 理想自我与现实自我的不一致是人追求卓越的动力, 但罗杰斯认为, 当现实自我与自我概念不一致时, 个体可能会产生心理障碍, 心理治疗应该帮助个体实现自我概念与现实自我的一致

测量方法 - Q-sort

Stephenson, 1953

- 材料:

60-140张卡片,多数研究采用100张,每张卡片上印着一句自我描述的话 - 程序:

- 要求被试读每张卡片上的句子,考虑是否与自己相同,然后将它们分别放到从”完全符合我”到”完全不符合我”的九个等级上

- 在分配这些卡片时还要求被试按正态分布的原则确定各等级上应分到的卡片数目,即中间等级分到的卡片最多,两端的等级分到的卡片最少

- 先按照”现实自我”进行分类,然后将卡片打乱,按照”理想自我”再次进行分类

- 最后计算”现实自我”和”理想自我”间的相关系数

- 结果:

- 一个心理健康的人的现实自我和理想自我非常相似

- 现实自我和理想自我无关的个体会得到零相关

- 现实自我和理想自我在许多描述上相反,会得到负相关

- 相关系数离

1越远,个体越不接受自己,也就越不可能成为功能完善的人 - 经过以人为中心的治疗,来访者的现实自我和理想自我间的相关系数可以提高,从而证明治疗的有效性

- 缺点:

- 是一种自比性研究,容易引起被试的防御反应

- 运用强迫性分配方式,容易引起被试的反感;要求被试检视

100张或100张以上的卡片,容易影响被试的注意力和合作性

参见这篇论文

来访者中心疗法

Client-centered Therapy

- 治疗目标:使来访者成为自我实现的人,能够充分发挥功能的人

- 基本假设:

- 来访者是自己最好的专家,他们有找到解决自己问题的办法

- 治疗者的任务是促进来访者对自己的思想和情感进一步地了解,以找到解决办法

- 强调引导来访者的方法,而不是指示或者灌输。治疗者的任务不是改变来访者,而是要努力启发来访者的自我指导能力

- 治疗三大要素:

- 无条件积极关注

Unconditional Positive Regard: 认可来访者拥有自身信念和感受的权利,不是对来访者所有行为无条件赞同; 接纳人最深入的核心价值 - 真诚

Genuineness - 共情理解

Empathic Understanding: 感同身受地理解来访者的感受却又不会让自己迷失在来访者的感受中

- 无条件积极关注

参见咨询心理学笔记

积极心理学

- 积极心理学

Positive Psychology是致力于研究人的发展潜力和美德等积极品质的科学Sheldon & King, 2001; 相比于”人本主义心理学”, 更加注重科学和实证性, 也更加现实 - 积极心理学就是研究那些让人感觉”人生值得”的东西的学科

- 以往的心理学研究主要关注人的病态和问题,以及如何”解除消极”; 积极心理学则关注人的优点和优势,以及如何”提升积极”

- 积极心理学和进化心理学是当代心理学的两大新进展

Shultz, 2004;Martin Seligman是积极心理学的奠基人之一, 曾任美国心理学会主席 (但”积极心理学”早在几十年前就被Maslow提出) - 积极心理学的目标是实现心理学的价值平衡; 更偏向于一个思潮或取向, 而不是某个特定的理论; 积极心理学不是为了”让消极变成积极”, 绝不是去否认那些存在的痛苦

- 研究内容: 积极情感体验 (主观幸福感, 实现幸福感/享乐幸福感)、积极人格、积极的社会组织系统 (

这是碰都不能碰的滑梯)

主观幸福感

Subjective Well-being,SWB

个体主观上对现有生活状态正是心中理想生活状态的肯定态度和感受 Diener, 2000, 分为情绪幸福感 (积极情绪、消极情绪) 和认知幸福感 (生活满意度) 两个维度

Well-being相比于Happiness更加全面准确, 在心理学中指代”幸福”

影响因素

- 遗传: 幸福感受力的遗传率约为

40%Nes & Røysamb, 2015 - 生活事件: 仅近三个月的生活事件与主观幸福感有关

- 人格特质: 外向性与主观幸福感正相关,神经质与主观幸福感负相关

- 亲密关系: 稳定且高质量的亲密关系有助于提升主观幸福感

- 文化: 文化对于幸福的认知会影响到幸福感受

- 财富

财富与主观幸福感

- 代际层面:

- 美国悖论

American ParadoxMyers, 2000: 与过去相比,整体财富在增长,幸福感却并未有明显增加

- 美国悖论

- 国家层面:

- 收入与幸福的关联在贫穷国家里比在富裕国家里更强烈, 但在跨国比较时, 穷国的幸福感未必低于富裕国家

Easterlin, 1974, 1995, 参见 World Happiness Report, 今年的数据显示, 在中国, 越年轻越不幸福, 显著不同于其他国家 - 年收入

9.5万美元约为生活满意度的饱足点,6-7万美元约为情绪幸福的饱足点,国家越富则饱足点越高Jebb et al., 2018

- 收入与幸福的关联在贫穷国家里比在富裕国家里更强烈, 但在跨国比较时, 穷国的幸福感未必低于富裕国家

- 个体层面:

- 生活满意度随着收入增加稳步增长,而情绪幸福感在年收入达到

7.5万美元进入平台期,健康、照顾、孤独和吸烟是日常情绪的较强预测因子Kahneman & Deaton, 2010 - 基于经验取样法的证据表明,两种幸福感都随着收入线性增长,且高收入者和低收入者的斜率相同

Killingsworth, 2021: 更高收入会带来更高的生活掌控感, 从而促进幸福感; 只有对于觉得金钱很重要的人, 收入对幸福感的影响才显著; 对于觉得有钱就等于成功的人来说, 收入对幸福感的影响更大, 但他们整体的幸福感低于没有这样观念的人 - 财富与幸福感的关系强烈受到社会比较的影响,相对剥夺

Relative Deprivation会削弱绝对财富对于幸福感的促进作用,例如在经济不平等的国家,收入增长对于幸福感提升的贡献将被缩小Quispe-Torreblanca, et al., 2021 - 在南京新街口做的研究: 在地铁口和

PRADA(奢侈品品牌) 门口随机找人测相对剥夺感, 后者显著高于前者 - 对奥运获奖选手进行面部表情分析, 高兴的程度: 冠军 > 季军 > 亚军, 可能是因为亚军会和冠军比较, 季军会和没有获奖的人比较

- 生活满意度随着收入增加稳步增长,而情绪幸福感在年收入达到

- 收入变化与幸福感:

- 顶级富豪 (福布斯前一百) 的幸福感比中等收入者略高

Diener, Horwitz, & Emmons, 1985 - 只有当财富超过

800-1000万美元,更有钱的有钱人才会比相对没那么有钱的有钱人更幸福; 在控制了财富总量后,白手起家的有钱人要比继承财产的有钱人更幸福Donnelly et al., 2018(找了4000个富翁做研究) - 中彩票并不能提升长期幸福感

Brickman et al., 1978; Gardner & Oswald, 2007 - 大多数人能够很快适应周围环境的变化 (包括好的和坏的)

Diener, 2000; Myers, 2000; Wortman & Silver, 1991 - 当个体收入增长缓慢和稳定时,幸福感会增加

Diener, 2008

- 顶级富豪 (福布斯前一百) 的幸福感比中等收入者略高

- 如何花钱更幸福

Dunn, Gilbert, & Wilson, 2011; Whillans et al., 2017:- 买经验/体验,胜过买物品

- 为别人花钱,胜过给自己花钱

- 买多的小惊喜,胜过买少的大物件

- 花钱换取自由时间感觉更幸福

- 其他:

- 如何花钱比赚多少钱, 对幸福感的影响更大

Dunn et al., 2011 - 金钱只是通往最终价值的桥梁, 而人是无法栖居在桥上的

- 金钱可以减轻痛苦

Zhou, 2008, 2009(当时BBC还在英国重复了这个研究), 数钱相比于数纸, 能够减轻之后的疼痛感 - 高收入者更加无法从积极事件中感到快乐

Quoidbach et al., 2010 - 推荐读物: 金钱心理学

The Psychology of MoneyMorgan Housel, 2021, 身边的金钱心理学 周欣悦

- 如何花钱比赚多少钱, 对幸福感的影响更大

享乐/实现幸福感

主观幸福感 (类似于下面的享乐幸福感) 就等于幸福吗?

享乐幸福感Hedonic Well-being |

实现/意义幸福感Eudaimonic Well-being |

|

|---|---|---|

| 来源 | 享乐动机 Hedonic Motive |

实现动机 Eudaimonic Motive |

| 需要 | 乐趣, 愉悦, 享受 | 意义, 本真, 卓越, 成长 |

| 目标 | 获得快乐 | 获得意义 |

| 体验层面 | 感官体验 | 精神体验 |

| 时间取向 | 当下 | 未来 |

| 生理基础 | 大脑旧皮层与新皮层 | 大脑新皮层 |

二者不是互斥的, 也不是完全独立的

意义比快乐更健康

Ryff, Singer, & Love, 2004;Steger et al., 2008;Fredrickson et al., 2013

- “快乐/积极的暴政”:社会简单地把幸福等同于快乐; 过度强调积极性会产生一种难以实现的情绪规范,这种规范反过来可能损害个人的幸福感 (社会规范越强调”积极”情绪, 社会中的个体越不快乐)

Dejonckheere et al., 2022 - 高实现幸福感与更好的神经内分泌调节功能、更低的心血管疾病风险、更好的免疫功能有关,而享乐幸福感与这些均无关

Ryff, Singer, & Love, 2004;Steger et al., 2008 - 高实现幸福感的个体在应对逆境时生病的风险更低

Fredrickson et al., 2013

为什么意义比快乐更健康

- 意义的抽象加工水平能够超越琐碎

- 意义能够在消极中激发积极, 但这绝不意味着我们应该歌颂苦难、甚至是追求苦难

- 意义能够让”记忆中的现在”更美好

- 幸福 = 快乐 + 意义: 在普通的日常平民化生活中获得经常性的快乐,同时保持持续的超越追求

- 一个人能观察落叶、羞花, 从细微处欣赏一切, 生活就不能把他怎么样 - 毛姆

- 幸福或许更像一种自我实现后的附带所得, 对每个人都有不同的定义, 社会环境应当允许每个人追求自己的幸福并给予个体支持和自由

心盛 Flourishing 的五要素理论 / PERMA

Seligman, 2012

达成心理繁盛的五个要素:

- 积极情绪

Positive Emotion - 投入

Engagement - 关系

Relationships - 意义

Meaning - 成就

Accomplishment

积极人格

Peterson & Seligman, 2004

- 相比于改进缺陷, 个体更应该发展自己的优势 (而且所谓的”缺陷”也可能是优势的一部分)

- 跨文化的积极人格和品质:

6大美德Six Virtues:智慧、勇敢、仁爱、公正、克己、超越24种积极品质Character Strengths:创造性、兴趣、开放、乐学、智慧、勇气、勤奋、诚实、热情、爱、仁慈、社会智力、忠诚、公平、领导能力、宽恕、谦虚、谨慎、自制、审美、感恩、希望或乐观、幽默、信任

- “行动中的价值-优势问卷”

Values in Action-Inventory of StrengthsPeterson, Park, & Seligman, 2005

⭐认知/社会认知取向

个人建构理论

Personal Construct Theory, George Alexander Kelly, 1905-1967

生平

1905年生于美国- 教育经历: 物理 -> 数学 -> 教育社会学 -> 心理学

- 获得博士学位之后在堪萨斯州立大学任教十年 (当时正处于美国的大萧条时期); 期间前往美国乡村进行巡回心理咨询服务

- 二战后在俄亥俄州立大学任教

1955年出版个人建构心理学A Theory of Personality: The Psychology of Personal Constructs- 曾当选为美国心理学会临床心理学分会主席

1967年逝世

- 人性观: 人人都是科学家,认识世界的过程是提出假设、验证假设、修正假设、再验证的过程

- 基本假设: 一个人的行为是由其预测事件的方式 (建构) 所引导的

Kelly, 1955 - 建构

Construct: 人们试图解释世界时所使用的观点、思想、见解; 常具有两极性 (好吃-不好吃, 喜欢-不喜欢) - 建构的意义:

- 人们用建构来解释和预测事件

- 一个人的建构系统即为其人格

- 个体差异来自个人建构的差异 (两级点, 复杂度, 单一-多元, 两极-连续等)

- 建构相似的人易成为关系亲密的人

评价

- 强调认知过程,视之为人格主要部分

- 兼顾一般人格功能规律性与个人建构系统独特性

- 提供了与其理论紧密联系的人格测量与研究技术

- 未能引发研究拓展其理论

- 对某些重要的人格方面(发展、情绪等)不予探讨或贡献较少

- 未能与认知心理学的一般研究和理论建立关系

建构的分类

- 按重要性分:

- 核心建构

Core Constructs: 行为时最基本的建构,十分重要, 会被首先用来知觉所有的事物 (宗教信仰, 极端民族主义, 人生哲学, 小朋友对”好”和”坏”的执着) - 外周建构

Peripheral Constructs: 重要性更低,可以加以改变

- 核心建构

- 按排列层次分:

- 主导建构

Superordinate Constructs: 适用范围较广泛,可以包含另一些建构 (好坏) - 从属建构

Subordinate Constructs: 适用范围较窄,属于下位建构 (胖瘦)

- 主导建构

- 按通透性分:

- 可渗透性建构

Permeable Constructs: 容许新事物纳入到适用范围中来 (科学, 心理学) - 非渗透性建构

Impermeable Constructs: 拒绝新成分的加入 (强迫症患者的建构, 偏执)

- 可渗透性建构

- 按可塑性分:

- 紧缩性建构

Tight Constructs: 对事件的预测绝不可变 (只要…就…, 刻板印象, 偏见) - 松散性建构

Loose Constructs: 预期是可变的、有差异的 (灵活, 会考虑”调节变量”, 过度松散: 精神分裂症)

- 紧缩性建构

- 按表达方式分:

- 言语建构

Verbal Constructs: 以言语来建构 - 前言语建构

Preverbal Constructs: 以非言语(如感觉)来建构 (婴儿)

- 言语建构

解释心理现象

- 焦虑:

- 个体经历的事件位于其建构系统适用范围之外时所产生的体验

- 解决方法: 创造新的建构或调整原有的建构

- 敌意:

- 强索证据来支持已被证明失败的预测,即拒绝承认和改变错误建构,通过释放敌意和攻击他人的方式来维护建构系统的稳定性与合理性

- 普洛克路斯忒斯之床

Procrustean Bed, Kelly, 1957: 一个大力士开了一间只有一张床的旅店, 他很想把客人服务好; 但他发现客人和他的床不适配, 要么太高要么太矮; 他完全无法忍受这个事实, 于是就把客人的腿拉长或者砍短, 以适应床的长度 (真逆天) - 这个床就是一些人的核心和非渗透性建构, 他们”家徒四壁”以至于不惜一些代价地维护自己的这张床

- 心理异常:

- 心理疾病源于个人建构系统的缺陷或功能失调 (

凯利反对童年经验决定论, 认为更重要的是如何解释童年经验, 即现在的建构系统) - 异常行为是一个虽已多次确定无效仍反复使用的建构系统

Kelly, 1955

- 心理疾病源于个人建构系统的缺陷或功能失调 (

- 健康人格:

- 有广阔的视野,对经验持开放态度 (具有合理的松散性建构和可渗透性建构, 或求知欲强, 好奇的人)

- 注重变化,不断寻求对世界的新理解 (思维有弹性, 一个建构是多元的而非完全二元, 看同一个事物有多种角度)

- 对自身的建构进行建设性选择和调节

研究和治疗方法

角色建构库测验

Role Construct Repertory Test, REP Test,又名凯利方格 Repertory Grid

- 给被试一个角色称谓列表, 如

父亲,最要好的人,认识的最幸福的人; 要求被试写下自己生活中对应的人 - 主试任意选择三个人, 让被试选择两个相似的人和一个不同的人, 并描述他们之间的相似和不同 (从而得出被试的建构, 如: “xxx 和 xxx

聪明, xxx笨“); 重复这个过程直到被试的建构库达到饱和 - 通过分析建构库的建构数量, 建构内容和建构性质来了解被试

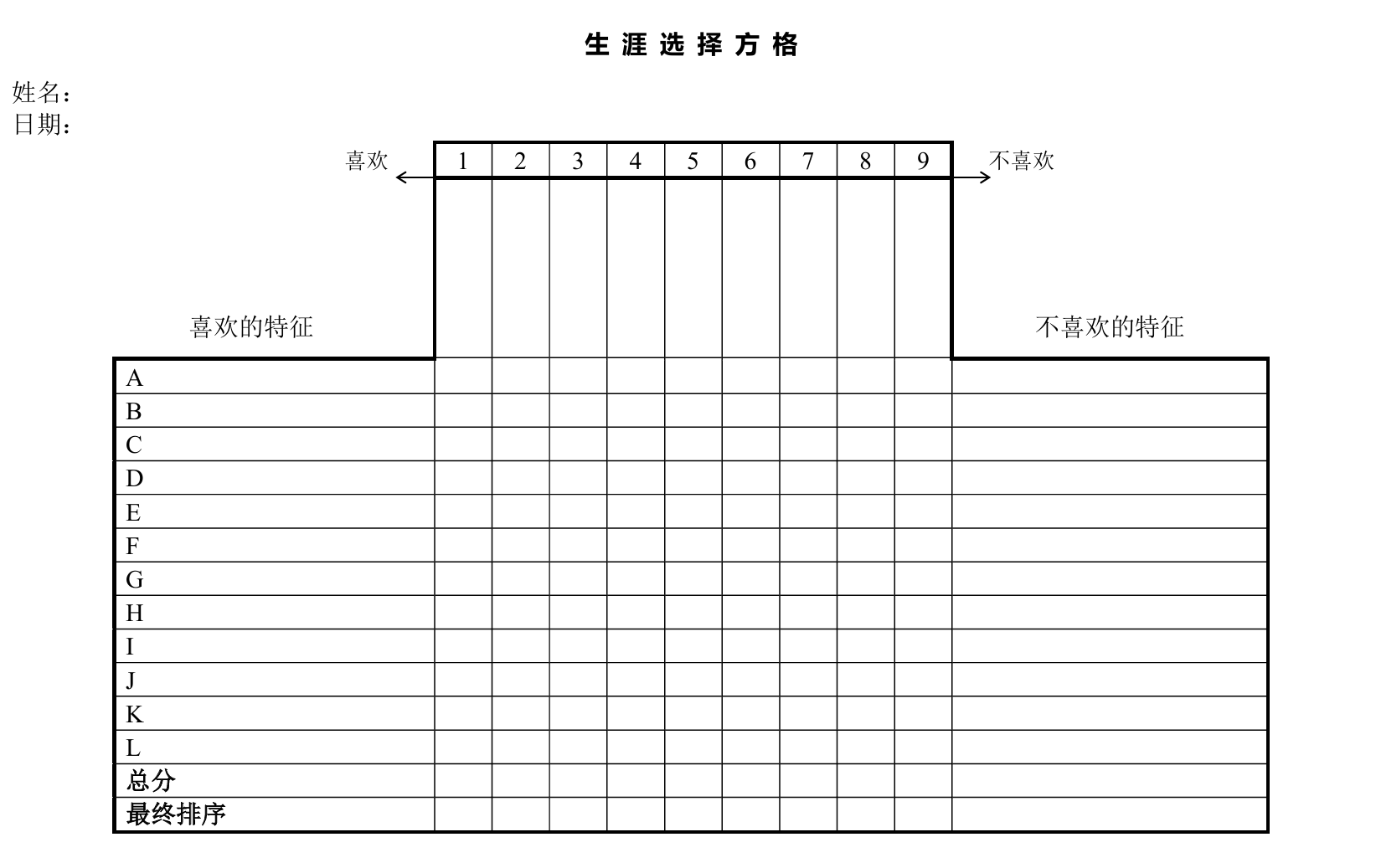

应用 - 生涯选择方格

- 准备

9张纸牌 - 写三个你最喜欢的职业 (不考虑现实可行性)

- 写三个你最讨厌的职业

- 写三个你最熟悉的职业 (不与上面重复)

- 把这九个职业排名, 填在上面表格的第一行

- 把

9张纸牌洗一洗, 随机抽三张, 按凯利方格的方式得出数对建构 - 让被试对

9个职业在得到的建构上进行五点打分, 得到总分并重新排序 - 如果被试对某个建构特别看重, 可以给予适当加权 (但不推荐这么做)

固定角色疗法

治疗者在对来访者有了适当了解后,研讨出一个具有某些人格特征的新人物,而后给予来访者这个新人物的人格素描 (需要对来访者的日常生活情景有充分的了解, 对可能遇到的情境进行充分地描述),要求其在指定的时间内(通常为两星期)完全以该人物的角色行为处事,就像演员在剧中扮演角色

内隐理论

Implicit Theories, 个体所持有的对于人类各种属性本质和可塑性的基本信念 Carol Dweck, 1999

- 也叫: 常民理论

Lay Theories/ 常民信念Lay Beliefs/ 心态Mindsets - 分类: 某个事物是稳定不变的, 还是动态, 可塑, 可变的?

- 实体论

Entity Theory: 认为某一能力或品质是天生的,有或没有,好或不好,不会改变; 也叫固定心态Fixed Mindset - 增长论

Incremental Theory: 认为某一能力或品质是可塑的,可以不断发生变化,也可以通过努力来提升或改变; 也叫成长心态Growth Mindset

- 实体论

- 上述分类适用于不同的特性, 如内隐人格理论、内隐智力理论、内隐道德理论、内隐性别理论、内隐种族理论等; 个体对不同领域可能有不同的内隐理论

智力内隐理论

Bandura & Dweck, 1985; Dweck & Leggett, 1988

- 分类:

- 智力实体论: 智力是一种存在于个体内部且无法改变的实体

- 智力增长论: 智力是一种可以通过努力而实现增长的事物

- 影响: 二者后续的学习行为、目标、挫折应对、自我评价等均会有所不同; 智力实体论会让人”回避成功”, 而倾向于”证明”自己的智力; 智力增长论者则更愿意接受挑战, 学习和成长

- 如何培养智力增长论: 提供针对过程、努力、策略, 而非结果、智力、表现的反馈

人格内隐理论

Dweck, 1999; Plaks, Levy, & Dweck, 2009

- 分类:

- 人格实体论: 人格特征是固定的实体,个人努力或动机无法改变它们

- 人格增长论: 人格特征具有可塑性,可以随着时间和努力而发展

- 影响: 人格实体论者可能低估环境对人的巨大影响,从而更多犯基本归因错误, 产生更多的偏见, 歧视和刻板印象

- 实体论者觉得关系好坏是命中注定的,于是一旦关系发展不如所愿便会感到沮丧并轻言放弃;而增长论者则愿意给对方和彼此机会,也更有意愿付出努力去磨合和经营关系,因为他们相信自己和对方都有能力去改变

Knee, 1998; Knee & Petty, 2013 - 大学生对于

STEM科目任课教师内隐智力理论的觉知可预测其课堂表现,越感知到教师持有智力实体论的学生在课堂上的心理脆弱性越高,继而表现出更低的课程投入度、兴趣以及更糟糕的期末表现Muenks et al., 2020

社会认知理论

Social Cognitive Theory, Bandura

经典学习理论的不足

- 对人类的忽视

- 对动机、思想和认识的忽视

- 对学习的社会维度的忽视

- 对有机体主动选择的忽视

评价

- 把强化理论和信息加工观点有机地结合起来,突破了传统行为主义学习理论的框架

- 自我效能理论的建构与发展,弥补了某些认知人格学者对个体内在动机因素的忽视

- 提出了很多现受到广泛研究的重要概念

- 观察学习不适用于解释和说明陈述性知识的学习和复杂的、高难度的技能训练的过程,而仅适于解释和说明观察、模仿等社会性学习的过程

交互决定论

Reciprocal Determinism

- 环境、个人和行为发生三向交互作用

- 行为是个人与环境交互作用的结果,行为反过来也会影响环境和个人

观察学习

Observational Learning

- 定义: 通过观看他人(榜样)而习得复杂行为的过程,又称榜样学习、模仿学习

- 原理是替代强化

Vicarious Reinforcement: 看到他人行为被强化,代替了自己行为的强化,从而学习到示范者的行为 - 观察学习的好处:

- 效率高、错误率低

- 间接学习,不必亲身经历,即可明白该怎么做

- 班杜拉的观察学习实验

Bobo Doll Experiment, 1961; 1963; 1965: 对控制媒体暴力的建议:- 鼓励创造更多有建设意义的节目和电子游戏

- 通过事先检测节目的内容,为儿童示范非攻击性行为并奖励非攻击性行为

自我调节

Self-Regulation

- 定义: 个人通过对自己行为的自我反应来调节自己行为的过程

- 原理是自我强化

Self-Reinforcement: 根据行为是否达到内在标准而进行的自我肯定或惩罚

自我效能

Self-Efficacy

- 定义: 个体对自己从事某项工作所具有的能力和可能做到的地步的主观评估

- 结果预期

Outcome Expectations: 对自己的某一行为是否会导致某一结果(强化)的推测,即在多大程度上相信某事能发生 - 效能预期

Efficacy Expectations: 对自己进行某一行为的实施能力的推测,即在多大程度上相信自己能使某事发生 - 自我效能感的来源:

- 过去成败经验

- 替代经验

- 言语说服

- 对情绪唤醒状态的归因

⭐特质和生物学取向

人格特质与大五人格

- 特质

Trait:一种心理生理结构,能使许多刺激机能对等Functionally Equivalent,并引导相应形式的适应和表达行为 - 特质的功能:人格组成元素,人格测定的基本单位,个体有别于他人的基本特性

- 大五人格模型让人格心理学焕发了第二春

- 类型

Types论与特质Traits论:

人格特质的词汇学假设 / Lexical Hypothesis

- 文字带来意义的建构: 语言决定了人认知的边界, 任何事物的存在都是由语言所构建的

- 语言影响思维和人格: 不同语言可能会影响人格或思维; 用外语做决策会让人更审慎; 语言可能会激活特定的社会规范;

JUMP里面的台词用中文喊会很羞耻吴语会比较可爱, 东北话会比较豪爽 - 所有的人格属性都会编码于自然语言中,且某一属性在语言中的代表性与其重要性具有一致性 (如爱斯基摩人对雪的词汇量特别特别多)

- 在人格描述中,形容词占主导,故而语言(特别是形容词)是探究人格特质的可靠媒介

- 人格特质形容词表

Allport-Odbert List, 1936: 在1925年版韦氏新国际辞典中挑出”能够将一个人的行为与他人行为区分开的所有词汇”, 得到共计17953个词,占辞典总词汇量的4.5%; 经去除同义词等工作,缩减为4504个描述稳定人格特质的形容词,史称Allport-Odbert List

因素分析

Factor Analysis, 是发现特质的统计方法- 基本假设: 测量相同变量的测验将得到类似的结果(高相关),于是测验之间的相关程度将表明其所测的在多大程度上是相同事物,即同一个因素

Factor - 程序:

详见心理测量学和心理统计学笔记- 对大样本人群进行测量

- 计算各个测验或题项之间的相关,建立相关矩阵

- 确定有多少个因素可用以解释在相关矩阵中发现的聚类

- 人格特质词汇学研究的一般流程:

- 系统收集词典中的人格特质形容词

- 对形容词进行清理、化简

- 收集被试对形容词或基于形容词生成的描述符合自身人格特点程度的评定数据

- 对数据进行因素分析,得到数目有限的人格因素,即特质

The Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16PFCattell et al., 1949, 1965, 1970就是基于这个流程产出的; 当年所有的数据分析工作都是手工完成的, 一次因素分析可能要花费数周时间; 计算机科学发展后, 有研究者对卡特尔的数据进行了重新分析, 发现更聚焦的5个因素

大五人格模型

历史脉络

Fiske, 1946: 通过自我报告、同伴评价、教师评价,得到五因素Tupes & Christal, 1961: 施测8类群体,通过自我评价、同伴评价、教师、临床医生或主管评价,得到五因素Norman, 1963; 1967: 重复Allport和Cattell的工作,得到五因素Goldberg, 1981; 1990: 对1710及475个特质词进行因素分析,得到五因素McCrae & Costa, 1985; 1992: 基于理论取向得到五因素模型(Five-Factor Model, FFM)

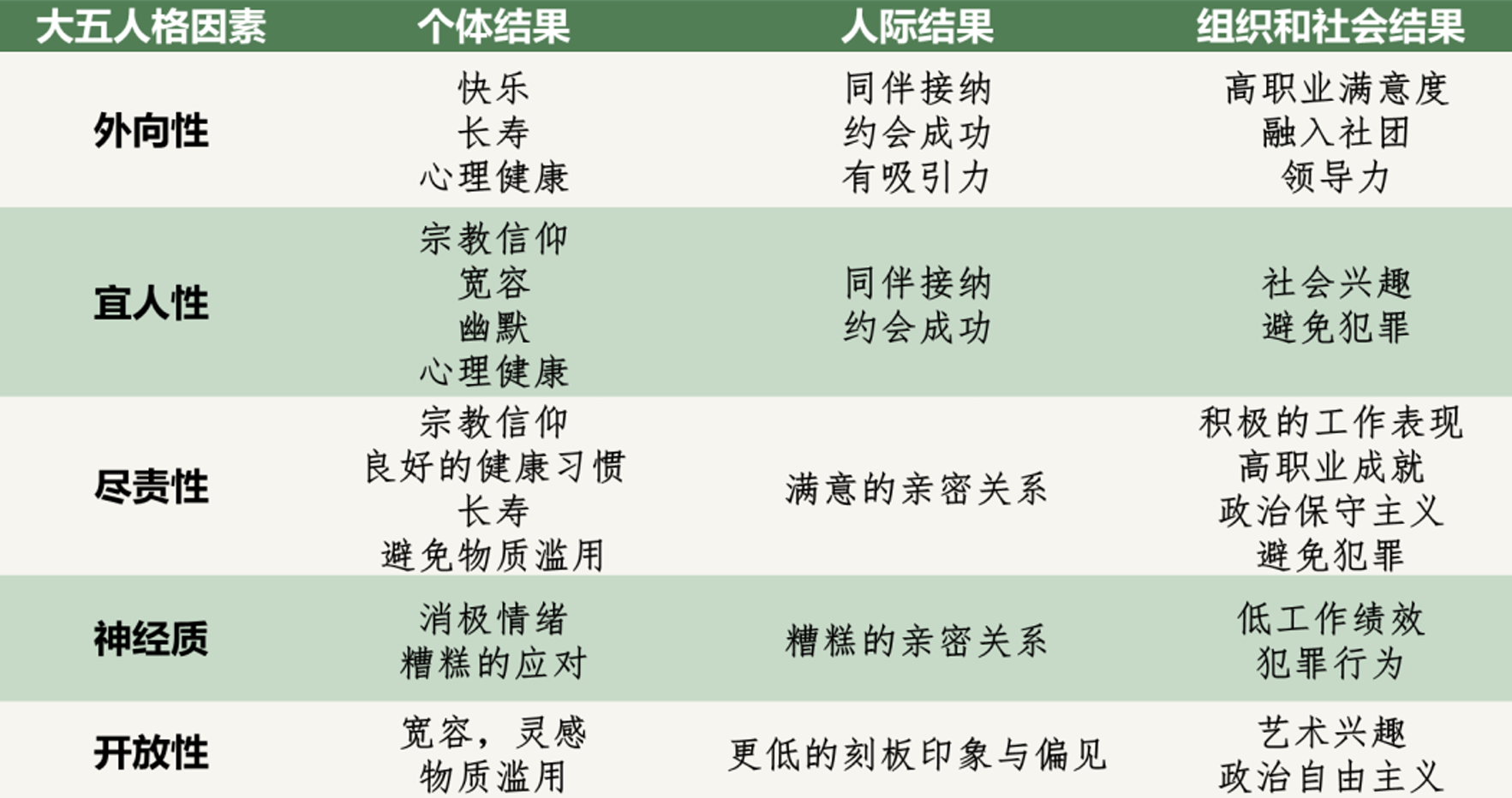

- 外向性

Extraversion- 高分特征: 好社交、活跃、健谈、快乐、热情

- 低分特征: 好独处、安静、寡言、内省、冷淡

- 高外向性与强烈频繁的积极情绪体验有关,但低外向性与消极情绪体验无关

Watson & Clark, 1997

- 宜人性

Agreeableness- 高分特征: 随和、友善、心软、信任、助人

- 低分特征: 苛刻、挑剔、我行我素、不易合作

- 宜人性与共情及良好的人际关系正相关

Nettle, 2007; Nettle & Liddle, 2008 - 宜人性与收入及存款数量负相关

Matz & Gladstone, 2018; Judge, Livingston, & Hurst, 2012

- 尽责性/责任心

Conscientiousness- 高分特征: 有条理、可靠、勤奋、自律、守时

- 低分特征: 懒散、粗心、冲动、无计划、不可靠

- 尽责性与高工作表现、学业成就、寿命正相关

Ozer & Benet-Martínez, 2006 - 如果当下环境不稳定 (可能

只有延迟, 没有满足),儿童在”棉花糖” (延迟满足) 任务中选择延迟满足的比例下降Celeste, Palmeri, & Aslin, 2013

- 神经质/情绪稳定性

Neuroticism / Emotional Stability- 高分特征: 焦虑、紧张、担忧、不安全、情绪不稳定

- 低分特征: 平静、放松、安全、情绪稳定

- 神经质与身心健康、主观幸福感、关系质量负相关

e.g., Mroczek & Spiro, 2007; Zinbarg et al., 2016; Kelly & Conley, 1987 - 神经质是其他人格特质的”放大器” (高的更高, 低的更低)

- 开放性

Openness to Experience- 高分特征: 好奇、兴趣广泛、富于想象、具艺术敏感性

- 低分特征: 兴趣狭窄、传统、保守、务实

- 开放性与创造力尤其是艺术领域的创造性成就正相关

Ozer & Benet-Martínez, 2006 - 高开放性者的刻板印象和偏见更低

e.g., Flynn, 2005,更倾向于持有自由主义政治取向e.g., Hiel, Kossowska, & Mervielde, 2000

人格特质无分好坏和优劣, 不同社会环境和人类发展阶段中, 不同特质的人都有其独特的优势和劣势; 大五人格不但可以用来解释人格, 还可以用来解释猫格和狗格

大五人格相关的生活结果

Ozer & Benet-Martínez, 2006

测量

- 自评量表: 版本很多, 短至

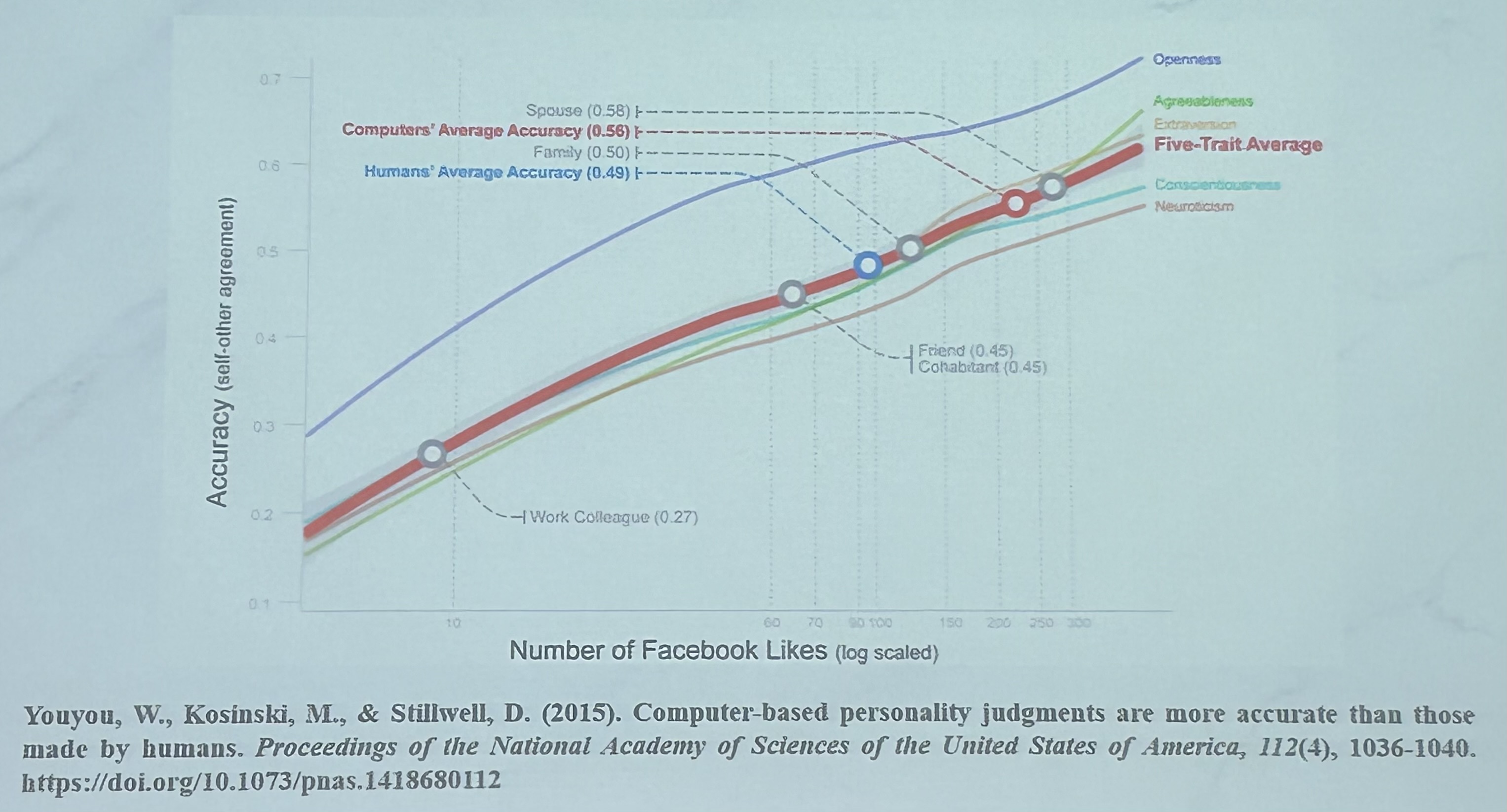

10项, 长至240项; 用60题版 (BFI-2) 即可获得较好的效度和信度 - 基于机器学习的测量

Bleidorn & Hopwood, 2019: 通过对用户的社交媒体行为和其大五人格建立预测模型, 实现对大五人格的自动化测量- 在下面的研究中, 仅需对

250个点赞进行分析, 对被试的人格预测准确度就达到了亲密伴侣的预测水平

- 几年前的

Facebook和Cambridge Analytica事件中, 通过Facebook的Like行为,Meta公司预测用户及其好友的大五人格特质, 从而进行精准的广告投放, 严重侵犯了用户的隐私权; 如为了促使用户反对控枪法案:- 对于高神经质的用户, 针对性地推送如”歹徒破窗而入”等内容, 以激发恐惧

- 对于高宜人性的用户, 推送如”一对父子拿着枪的温馨照片”等内容, 以激发同情

- 事后,

Cambridge Analytica倒闭, 其CEO被起诉入狱,Facebook也因此事件被巨额罚款 - 现在各种软件的推荐算法也融入了用户的人格特质, 进行精准营销

- 在下面的研究中, 仅需对

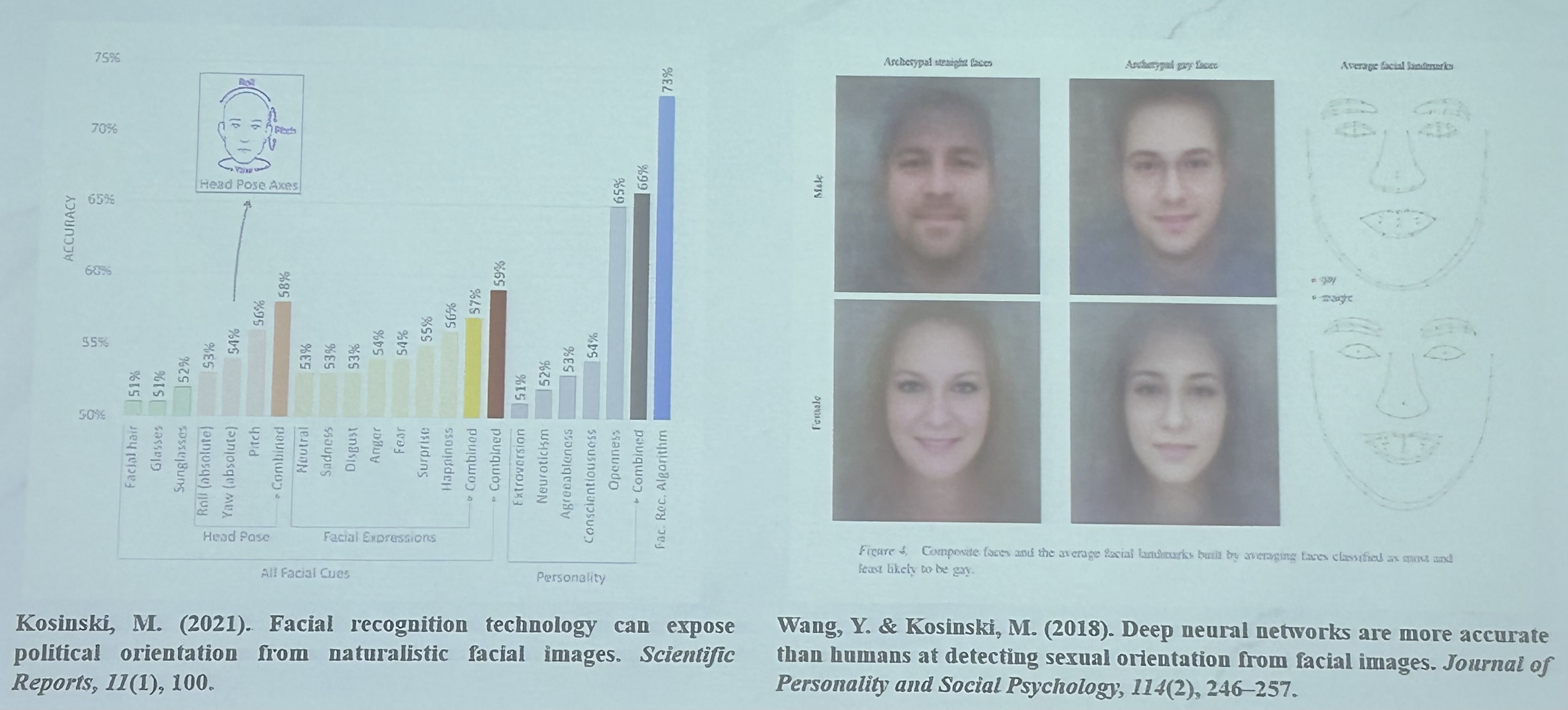

- 基于面孔数据的预测: 通过面部特征, 可以对人格, 政治取向, 性取向等进行预测

评价和发展

- 不是完整的人格理论; 只是描述, 而非解释

- 强调行为的规律而非动力和发展; 注重变量而非个体

- 两个假设 (词汇假设和因素分析法假设) 都是数据驱动、自下而上的; 限制了对人格的理解

- 解释力极强, 可以作为大多数特质性心理构念的整合框架

Bainbridge, Ludeke & Smillie, 2022; 但够宽却不够精 - Psychology of The Stranger (更适合对一个陌生人有一个概貌性了解)McAdams, 1995

一般人格因素

General Factor of Personality, GFP

大五之上有”大一”因素吗? Digman, 1997 基于 14 项研究数据的因素分析发现两个高阶因素: Alpha 和 Beta; DeYoung, Peterson, & Higgins, 2002 将 Alpha 和 Beta 重命名为稳定性 Stability 与可塑性 Plasticity

- 稳定性

Stability/Alpha: 宜人性、尽责性、情绪稳定性 - 可塑性

Plasticity/Beta: 开放性、外向性

文化特异性特质

虽然大五人格具有跨文化的一致性, 但也发现了一些社会中 (如儒家文化圈中独特的关系 Guanxi(甚至成了一个英文专有名词) 概念) 存在独特的第六个特质

- 中国人”大六”人格

张建新、张妙清等, 1993, 1997, 2003, 2007: 基于大五和各种不同的人格量表. 外向性、神经质或情绪稳定性、开放性、宜人性、尽责性、人际关系性 (会”来事儿”, 会”做人”) - 中国人”大七”人格

王登峰、崔红, 1995, 2003, 2004, 2005: 基于现代汉语词典. 外向性、善良、行事风格、才干、情绪性、人际关系性、处世态度

道德性特质

除了文化特异性特质, 对大五人格的另一个拓展方向是补充道德性特质 (现有的大五人格是中性描述), 如 HEXACO Model Ashton et al., 2004

Honesty-Humility, H:真诚/诚实/忠诚/谦虚/公正->狡猾/贪婪/做作/虚伪/自负/浮夸Emotionality, E: 神经质Extraversion, X: 外向性Agreeableness, A: 宜人性Conscientiousness, C: 尽责性Openness to Experience, O: 开放性

暗黑人格

Dark Triad Paulhus & Williams, 2002

独立于大五人格之外, 一些研究者专注于研究一些负面的人格特质, 他们将这些特质统称为”暗黑人格” (暗黑三角); 这些暗黑人格往往很难用大五人格来解释

- 自恋

Narcissism: 自我中心、爱慕虚荣、自我吹嘘、支配性、特权及优越感、傲慢无礼、自以为是如: Trump, 如懿, 威廉二世- 自恋≠高自尊, 后者是”安全地自爱”, 而前者是”脆弱地自爱”

- 有研究表明, 相比上世纪, 当代人的自恋水平提高, 共情水平下降

- 爱欲之死

Agonie des ErosByung-Chul Han/韩炳哲 - 爱自己不是放纵自己, 而是成长自己

- 马基雅维利主义

Machiavellianism: 冷酷无情、擅长操纵、阴谋算计、实用主义、结果导向、忽视道德如: 希特勒, 斯大林, ***(厚黑学)- 具有这种人格的个体会经常性地将他人客体化和非人化

- 信奉社会达尔文主义, 认为社会是一个弱肉强食的丛林, 人与人之间的关系是一种零和博弈

- 精神病态

Psychopathy: 行为冲动、感觉寻求、缺乏共情、缺乏责任感、缺乏焦虑如: 汉尼拔(源于临床) - 暗黑核心

Dark Core: 暗黑人格特质的上位特质, 自我中心, 擅长操纵 (三种人格的手段不同), 冷酷无情 (低共情, 三种人格的原因不同) - 暗黑人格不是反社会人格或病态人格, 处于正常人格和病态人格的中间地带

- 暗黑人格与低工作绩效、反生产行为、偏见、低自我控制、低共情、欺骗、多变的社会影响策略、低宜人性、高冲动性、炫耀性消费、欺负行为、网络喷子、反社会行为、游戏之爱等有关

Furnham, Richards, & Paulhus, 2013 - 但一些暗黑人格的人在短期择偶时更受欢迎

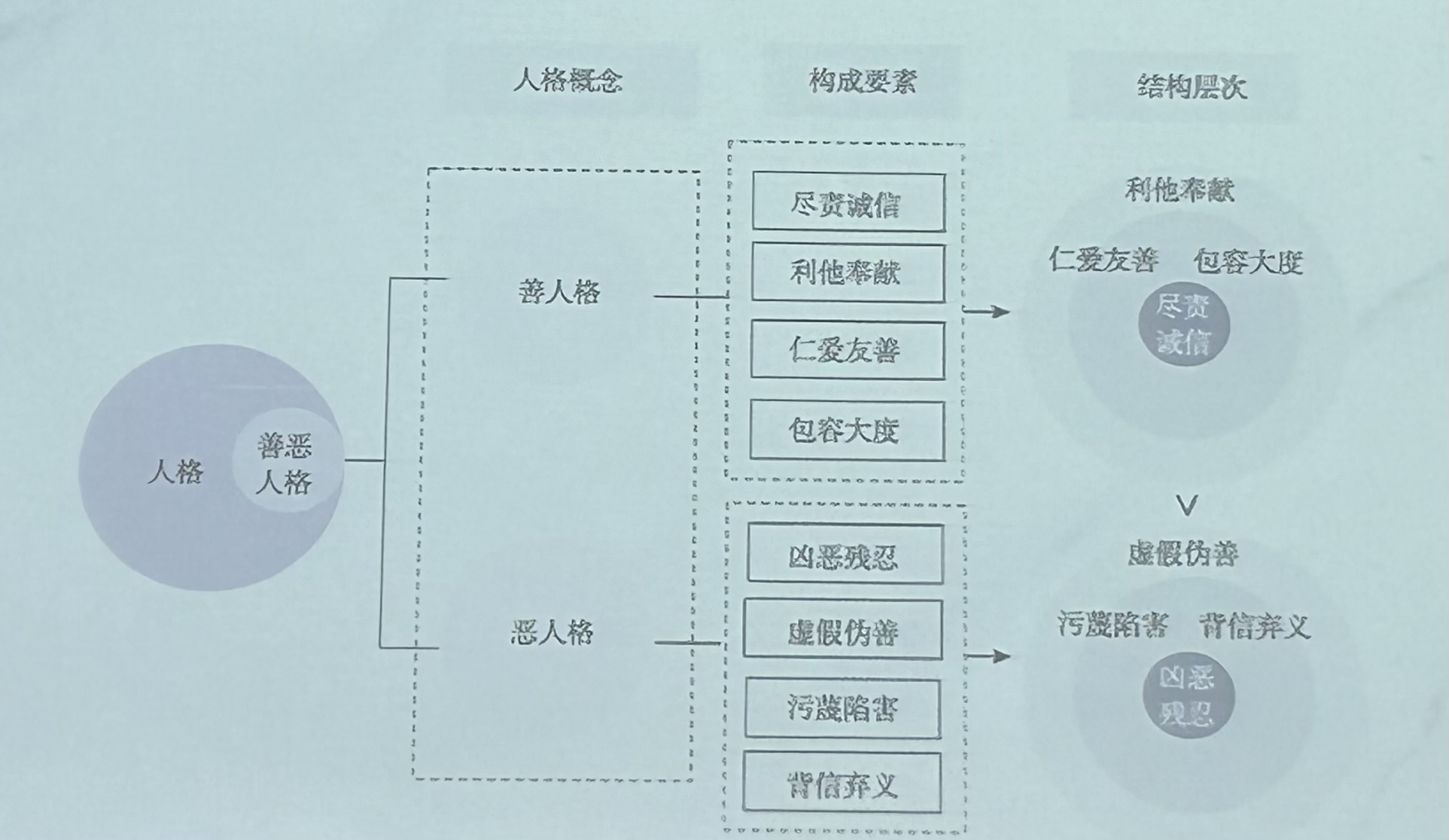

中国人的善恶人格

焦丽颖, 许燕 等, 2019, 2022, 心理学报

- 词汇学研究

- 善人格: 尽责诚信, 利他奉献, 仁爱友善, 包容大度

- 恶人格: 凶恶残忍, 虚假伪善, 污蔑陷害, 背信弃义

人格的生物学基础

生理基础

- 外向性与奖赏回路 (对外界刺激) 的活跃程度

Depue & Morrone-Strupinsky, 2005和大脑皮层觉醒程度 (低, 所以要寻求外界刺激) 有关Kehoe et al., 2012 - 神经质与较强的杏仁核活动有关

Brück et al., 2011; Chan et al., 2009; William et al., 2011 - 尽责性与前额叶功能有关

Damasio et al., 1994; Phineas P. Gage 的事例 - 宜人性与处理他人意图和心理状态信息的大脑区域的体积与活动性有关

De Young et al., 2010 - 开放性没有明确的对应脑区

- 先天与后天可能是相互影响的:

遗传基础

- 行为遗传学

Behavioral Genetics: 一门交叉学科,旨在估计因遗传因素而导致的心理特征差异的程度 (即天性Nature和教养Nurture中, 天性的比重)- 家族研究

Family Study:Francis Galton, 1822-1911发现天才家族的后代也有较高的天赋 (但他的研究没有控制后天因素) - 双生子研究

Twins Study:- 大五人格在同卵双生子身上的平均相关为

0.45,而在异卵双生子身上的平均相关为0.21Johnson et al., 2008 - 分开抚养与一起长大的同卵双生子之间的人格相关性没有差异,在同一家庭中养育的非双生兄弟姐妹之间的人格相关性约为

0.2-0.3,在同一家庭中长大但没有血缘关系的兄弟姐妹之间的人格相关性只有不到0.1Bouchard et al., 1990 - 详见改变心理学的四十项研究

- 大五人格在同卵双生子身上的平均相关为

- 遗传率

Heritability, H: 在一组个体中,可观察的变异由遗传变异解释的比例Plomin, DeFries, & McClearn, 1990- 大约

40%-50%的人格特质上的个体差异可以归因于遗传差异Johnson, Vernon, & Feiler, 2008; Polderman et al., 2015; Vukasović & Bratko, 2015 - 存在于已经研究过的

17804个人类特征之上的个体差异平均有一半可以归因于遗传差异Polderman et al., 2015 - 行为遗传学第一定律: 几乎所有的人类行为特征都是遗传的

Turkheimer, 2000 - 遗传率只是群体相关的估计, 用以解释特定群体中存在的个体差异, 对于任何的单一个体来说无意义

- 既然遗传率是解释个体差异的, 那么如果一个特征在个体间无差异, 遗传率就会趋近于零

- 大约

- 家族研究

- 基因作用:

暴力/战士/武士基因Warrior Gene: 低活性单胺氧化酶AMAOA基因Brunner et al., 1993(单胺氧化酶是用来分解多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素的酶, 低活性的话, 这些神经递质就会在大脑中积累, 从而导致冲动和暴力行为)- 人类基因编辑的伦理问题:

2018年, 中国科学家贺建奎在中国南方科技大学宣布, 他们成功编辑了一对双胞胎的基因, 使其不会感染艾滋病病毒; 但这种基因编辑技术可能会导致一系列的不可预测的后果; 最终他因非法行医罪被判处有期徒刑三年 - 某个基因与某个行为或心理特征不存在一一对应关系,心理特征遵循多基因遗传模式,例如,抑郁症被认为受到大约

1000个基因的影响Plomin, 2018 - 基因并没有所谓的”好”或”坏”,例如

DRD4-7R基因会增加吸毒风险同时也可能促进智力探索等创造性活动Plomin & Caspi, 1999 - 基因对于环境具有高度敏感性,环境会激发或者抑制基因的表达

Gottlieb, 2000, 称为表观遗传影响Epigenetic Influence:- 频繁经历重大消极生活事件将增大高神经质者抑郁的可能性

Kendler & Ostendorf, 2016 - 边缘性人格障碍等精神疾病的易感基因可能在遭遇身体或性虐待后更易表达

Bulbena-Cabre, Nia, & Perez-Rodriguez, 2018 - 生活在贫困地区的青少年, 高冲动者比低冲动者更可能做出犯罪行为; 但生活在富裕的环境中, 两者没有显著差异

Lynam et al., 2000 James H. Fallon是一个研究罪犯心理学的专家, 结果一个偶然的机会, 他突然发现小丑竟是他自己: 他的家族的一支就是他提出的犯罪家族, 结果其族系的基因不符合他的假设; 更戏剧性的是, 他自己符合他提出的犯罪基因, 但他却是一个正常的人. 他将上述事实解释为良好的教育和家庭环境, 并从此抛弃了基因决定论- 在青春期前经历过巨大精神创伤 (如被虐待) 的低活性

MAOA基因持有者更容易将其表达eg., Bernet et al., 2007 - 推荐读物: 先天后天: 基因经验及什么使我们成为人

- 频繁经历重大消极生活事件将增大高神经质者抑郁的可能性

- “可遗传”不等于”已遗传”

- 遗传提供可能性, 环境锁定现实性

- 在所有阻碍人们理解世界复杂性的有害二分法中,

Nature vs. Nurture必须排在前列Stephen Jay Gould - 人格具有一定的先天遗传基础,并在与后天环境的反复互动中形成与发展

William & Thomas, 2003 - 人格是基因和环境交互作用

Gene×Environment Interaction的产物, 遗传提供可能性,环境锁定现实性

进化渊源

进化心理学 Evolutionary Psychology: 运用进化论思想解释人类心理起源和本质的学科

- 人类的心理特征是自然选择和性选择的结果,是人类适应环境的产物

- 人格的多样性来自于在不同情境下各有优劣势的特征均被自然选择的结果 (所以人格具有多样性)

- 人格和情绪的多样性是进化适应的必要条件

生物学可以取代心理学吗

- 生物学取向和其他理论取向一样,对心理和行为提供了某一角度的解释

- 警惕生物还原主义

Biological Reductionism: 一种认为所有心理现象都可以归因于生物学因素的观点, 这种观点是相当危险的, 如对心理疾病片面地强调药物治疗 - 包括人格在内的任何心理特征均为自然与建构合力的产物; 以心理疾病为例:

- 与生理疾病不同,精神痛苦部分出于主观建构,建立在特殊个体独特的经历与体验之上,无法用一个统一的标准来进行解释与治疗

- 生物学取向消弭掉了个体差异, 社会差异, 时代差异, 文化差异; 如果把心理疾病当成生理疾病一样标准化地治疗, 一个个体具体的痛苦会被”抑郁症”这样的抽象标签所代表, 进而阻止人们对原因的进一步探索 (即”抑郁症”是结果, 而不是原因)

- 自杀现象的社会性: 自杀论

涂尔干, 浮生取义吴飞 - 心理健康是一种社会历史文化现象,包含了价值判断,精神痛苦的表达与社会变迁密不可分; 如弗洛伊德时代的普遍疾病是”癔症”, 而现在是”抑郁症”和”焦虑症”; 如果只用生物学的方法进行治疗, 会忽视社会因素, 从而无法真正解决问题

- 推荐读物: 像我们一样疯狂: 美式心理疾病的全球化 “当一个疾病成为了社会事件, 那对该疾病的表达就得到了允许; 进而人们会将自身无法表达的痛苦转化为这个疾病, 为痛苦找到一个合法的出口”; 更重要的应当是看到这个”疾病容器”背后的痛苦, 而不是简单地将将其归因为”某几个神经递质的紊乱”

- 在消解精神痛苦的同时,人们也需要对精神痛苦进行体验、思考与解释

- 心理咨询中也应当纳入社会心理学的视角, 避免过度个体化, 从而帮助来访者更好地理解自己的痛苦

探索本质, 不是为了顺从它, 而是要以更好的方式影响它, 此方为文明的意义

结语

- 人格不是一个名词, 而是一个动词

- 人格及其发展就像是一条流淌的河, 既有稳定的河床又有变化的水流

- 我们永远都在”成为”, 可以被描述, 无法被定义

- 标题: 人格心理学

- 作者: 小叶子

- 创建于 : 2024-02-19 08:40:22

- 更新于 : 2025-10-13 09:30:54

- 链接: https://blog.leafyee.xyz/2024/02/19/PersonalityPsychology/

- 版权声明: 版权所有 © 小叶子,禁止转载。