认知心理学

封面作者:NOEYEBROW

本笔记源自北京师范大学彭华茂老师本科课程 - 认知心理学

⭐认知心理学

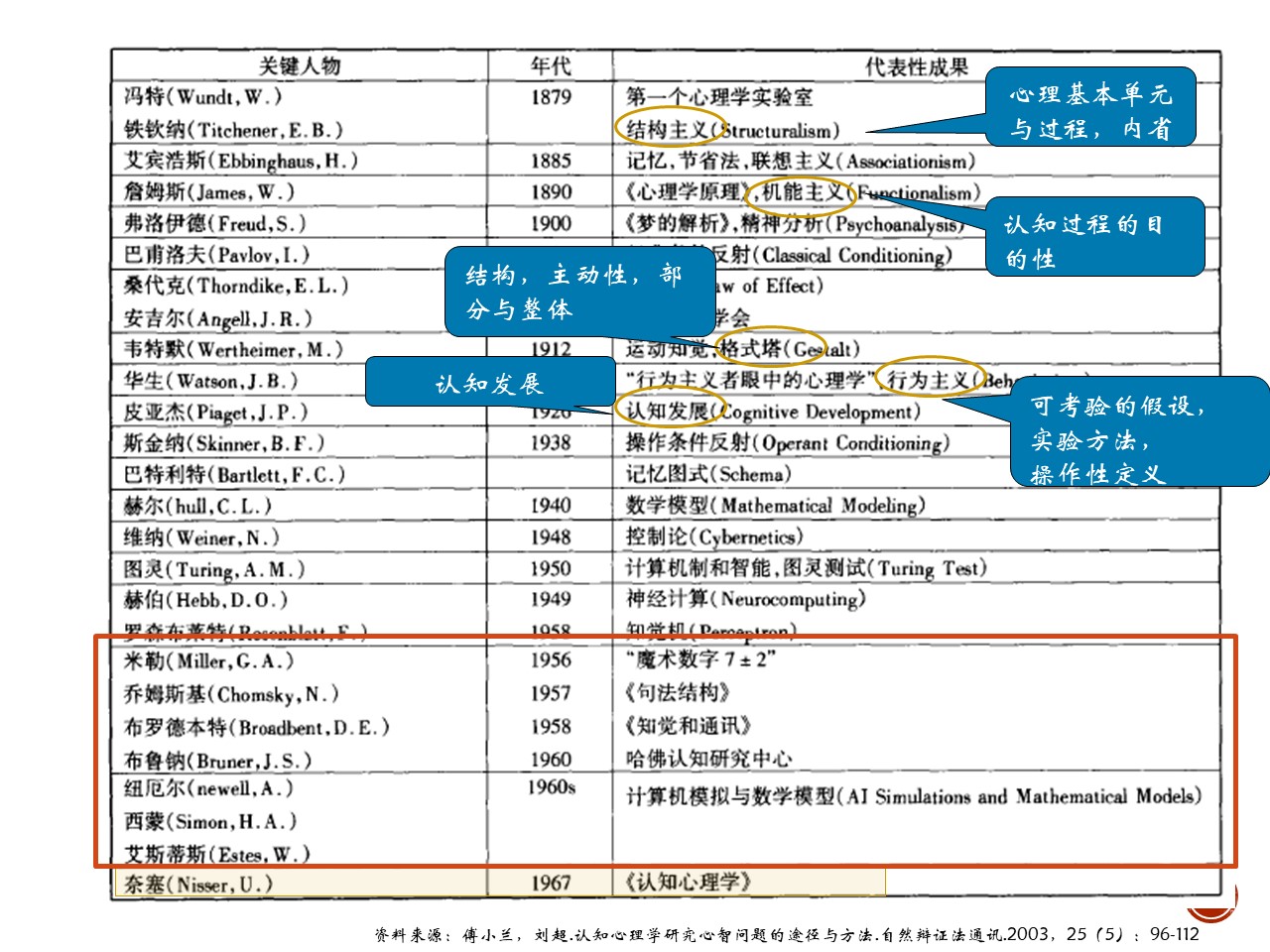

详细表格

认知 / Cognition

人类获得和应用知识的一系列心理活动的总称

人类的情绪都或多或少地存在认知成分; 认知过程不一定能被主观意识到

认知心理学 / Cognitive Psychology

- 广义定义: 以认知为研究取向的心理学

- 狭义定义: 信息加工心理学; 运用信息加工的观点, 将人脑看作类计算机的系统, 探究人脑的认知活动

- 目的: 研究心理活动的内部机制(认知结构和过程)、建立心理过程的计算机模型

未解之谜:

AI是否必须需要以人脑为模型、AI可不可以认为是不同于人类的另一物种、人脑的认知过程是否是以计算为基础的

认知过程

信息加工理论

Newell & Simon

一般过程

感受器 → 加工器 → 记忆 → 效应器

人类和计算机都有类似的过程

基本假设

- 信息描述性假设: 心智事件可以视作一个个认知事件, 由输入、操作、输出三部分组成, 其中间的操作是可描述的

- 递归分解假设: 认知事件可以被递归分解为更小的认知事件, 从而可以简化问题而得以研究

潜在问题: 2 !== 1 + 1 - 流程连续性假设: 任何的认知事件的输入都依赖于前一事件的输出, 认知事件的输出又是下一事件的输入

- 流程动力学假设: 认知活动是耗时的(因此时间是认知研究的重要变量)

- 物理具体化假设: 认知过程是以物理系统为基础的, 物理系统的特性会影响认知过程

认知加工过程

Neisser, 1967

对经由感知觉系统输入的刺激进行的六种心理加工过程:

| 分类 | 过程 | 描述 | 例子 |

|---|---|---|---|

| 编码操作 | 转换 Transformed |

感觉输入编码形式的改变 | 视觉输入 → 听觉输入 编程语言 → 机器语言 |

| 编码操作 | 缩减 Reduced |

对大量感知输入进行过滤筛选 | 教室里的大量信息 → 老师的讲解 |

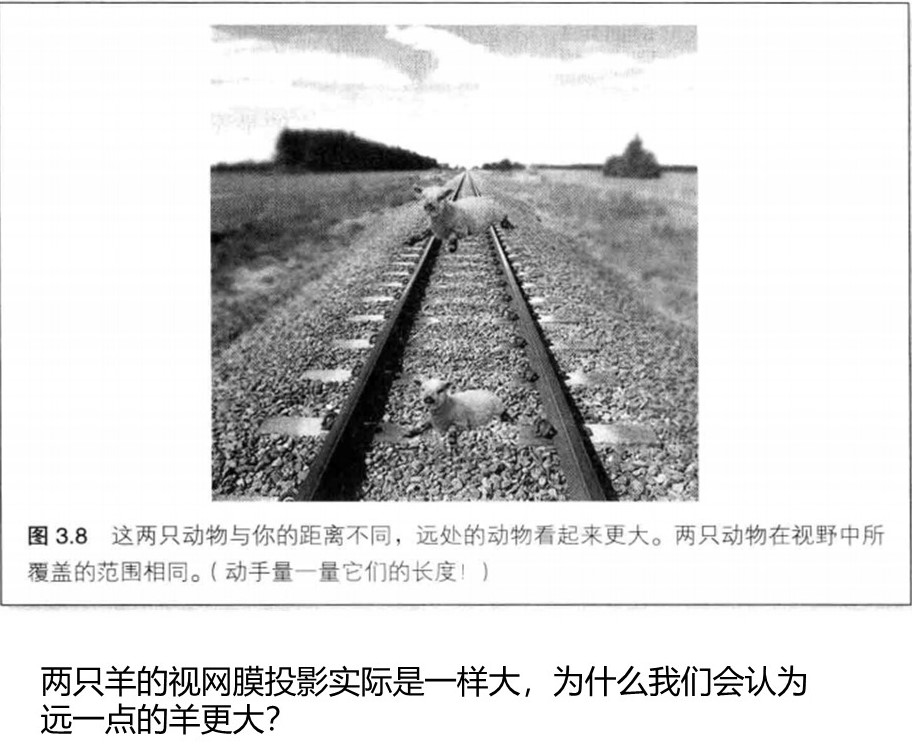

| 编码操作 | 添加 Elaborated |

外界刺激提供的信息不足时 根据系统拥有的知识和经验自动添加数据 |

将断续的轮廓线条补全成完整的图形 宽松的衣服显胖 |

| 记忆和应用操作 | 储存 Stored |

感觉输入的储存 | 短期记忆 → 长期记忆 |

| 记忆和应用操作 | 提取 Recovered |

感觉输入的提取 | 记忆 → 回忆 |

| 记忆和应用操作 | 运用 Used |

感觉输入的运用 | 知识 → 解决问题 |

加工过程的分类

- 自下而上的加工和自上而下的加工:

自下而上的加工Bottom-up Processing: 人脑对信息的加工处理直接依赖于刺激的特性或外部输入的感觉信息照片经济

自上而下的加工Top-down Processing: 人脑对信息的加工处理依赖于个体已有的知识结构汉字序顺不影阅响读 - 系列加工和平行加工:

系列加工Serial Processing: 对输入的信息依此一个一个地加以处理

平行加工Parallel Processing: 同时对所有输入的信息进行处理面孔识别 - 控制性加工和自动化加工:

控制性加工Controlled Processing: 要求意识努力的认知加工在冰面上行走

自动化加工Automatic Processing: 不受人的目的和意图的控制的加工, 是不自觉的正常走路

二者可以相互转化, 如练习熟练后形成自动化过程

自下而上的加工也可以是控制性加工

正念; 自上而下的加工也可以是自动化加工汉字顺序不影响阅读; 总之, 这三种过程彼此都是不互斥的

认知结构

知识或信息是如何储存在认知系统中的, 包括 What 和 How

表征

Representation: 代表和传递某种事物的信息, 是一种象征性的代表Represent: 如何去表示一个事物- 内容: 表征的内容是什么

概念、图像 - 形式: 表征的形式是什么

听觉、视觉、符号系统 - 媒介: 表征存在的物质形式

大脑、硬盘

认知模型

认知心理学通过建立各种认知模型来说明人的认知活动, 包括认知过程和认知结构

认知理论 ≈ 认知模型

一些思考

- 认知心理学的

去身化: 传统认知心理学将认知过程与身心状态独立研究, 但近年来一些具身化的研究也逐渐出现 - 理性与情感的割裂: 虽然情感也是认知过程的一部分, 但在研究包括情感生产在内的认知过程时, 认知心理学家往往不太关注个体的主观情感

- 文化与个体差异: 不同文化对人认知过程的影响

研究方法

目前对认知过程的观测方法还很有限, 只能通过行为(如反应时)、脑成像(即观测认知的生理基础)等方法来间接推断认知过程

反应时

Reaction Time, RT

- 理论定义: 从刺激作用于有机体后, 到明显的反应开始时, 所需要的时间, 代表了从刺激输入到中枢加工到反应输出的全部过程所需要的时间

- 操作性定义: 从刺激出现(屏幕渲染等)到被试做出反应(触动按键等)的时间

- 任何实验都需要要求被试在保证正确的前提下尽快做出反应, 避免参杂其他认知过程

反应时最开始来自于天文学的人差方程

减法法

Subtraction Method, 由荷兰生理学家 F.C. Donders 于 1868 年提出

设计两种不同的任务, 其中一种任务包含了另一种任务所没有的认知过程, 其他条件相同, 通过两种任务的反应时的差值来推断出这个认知过程所需要的时间

- 简单反应时

Simple RT: 只有一个刺激和一个反应的任务, 看见刺激就做出反应(RTA) - 辨别反应时

Identification RT: 有两个或两个以上的刺激, 但只有一个刺激需要做出反应(RTB) - 选择反应时

Selection RT: 有两个或两个以上的刺激, 被试需要根据不同的刺激做出不同的反应(RTC) - 通过上面三种反应时的差值来进行推断

- 减法法的适用范围: 任务由一系列加工阶段组成, 各阶段相对独立

示例实验

- 任务一: 在所有大写字母上画

C, 约需要35s - 任务二: 在所有大写元音字母上画

V、大写辅音字母上画C, 约需要80s - 任务三: 在所有大写字母上画

V, 约需要35s

三个任务的认知过程

- 任务一的认知过程: 确定是否为大写字母 → 画

C - 任务二的认知过程: 确定是否为大写字母 → 确定是否为元音字母 → 画

V或C - 任务三的认知过程: 确定是否为大写字母 → 画

V

通过减法法推断

- 通过任务一和任务三的对照, 可以认为画

C和画V的时间是相同的 - 通过任务二和任务三的对照, 可以认为确定是否为元音字母的时间是

80s - 35s = 45s

这只是一个粗糙的示例, 有不严谨之处

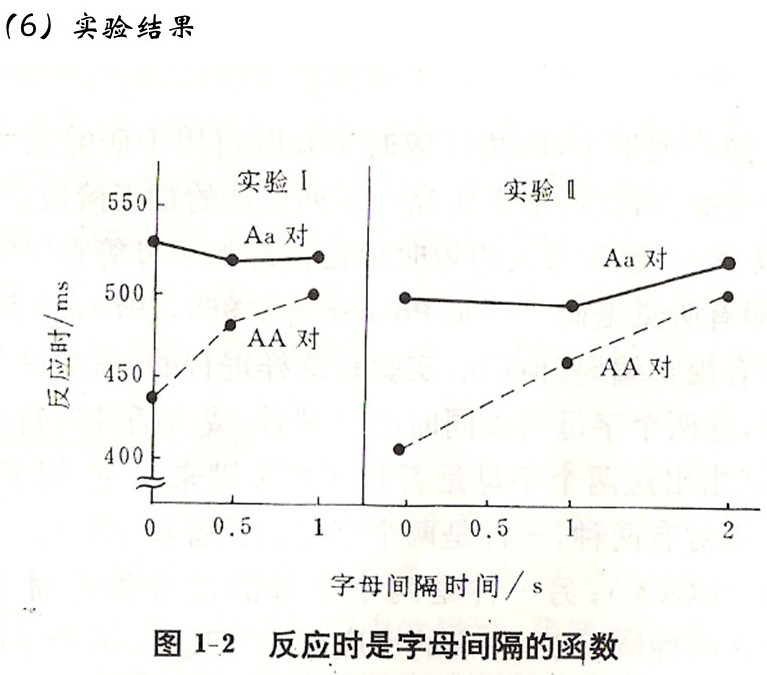

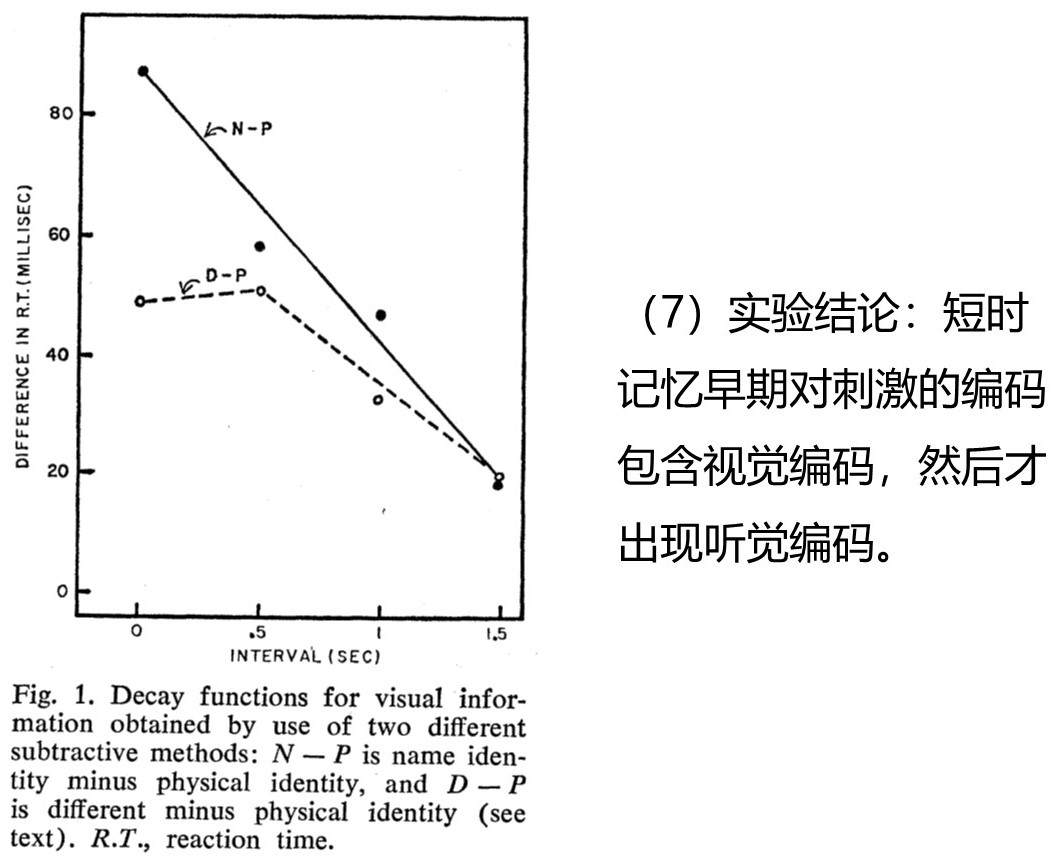

Posner 等的短时记忆信息编码实验

- 实验目的: 探究短时记忆中是否包含视觉编码

- 实验任务: 被试报告看到的两个字母的读音是否相同

- 自变量:

字母对的关系:A A、A a(也包含A B, 避免被试一直按YES)

呈现顺序: 同时、相继(延迟0.5s、1s、1.5s) - 因变量: 被试判断的反应时

|  |

|---|

相加因素法

Sternberg, 1969

- 前提假设: 人的信息加工过程是系列加工, 完成某任务的时间 T = t1 + t2 + …

- 程序: 设计多因素实验, 观察反应时的变化, 探索相加效应的因素

- 目的: 确定信息加工过程的各阶段, 辨别认知加工的顺序和性质, 而不是区分出每个阶段的加工时间

- 逻辑: 如果两个因素的效应是相互制约(独立)的, 那么就可推测这两个因素作用于同一(不同)加工阶段

相加因素法有时被叫做加法法, 但它不是减法法的逆运算

Sterberg 的短时记忆信息提取实验实验

- 实验任务: 学习阶段(识记数字)和测试阶段(判断数字是否被识记过)

- 自变量: 测试项目信息量、识记项目总数量、反应类型(是否识记过)、反应类型相对频率

- 因变量: 做出是否识记过的反应时

- 逻辑: 反应时反映了搜索记忆所需要的时间, 也可能作为描述短时记忆结构及其信息提取法则的基础

实验结果

- 记忆集合越⼤, 所需要的反应时间越⻓; 短时记忆中的信息量越⼤, 获取信息所需的时间越⻓

- 反应时间随着集合中的项⽬数增加⽽同⽐例增加

- 识别⼀个之前存在的数字所需的反应时, 和指出该数字之前不存在于列表中所需的反应时, ⼏乎是相同的

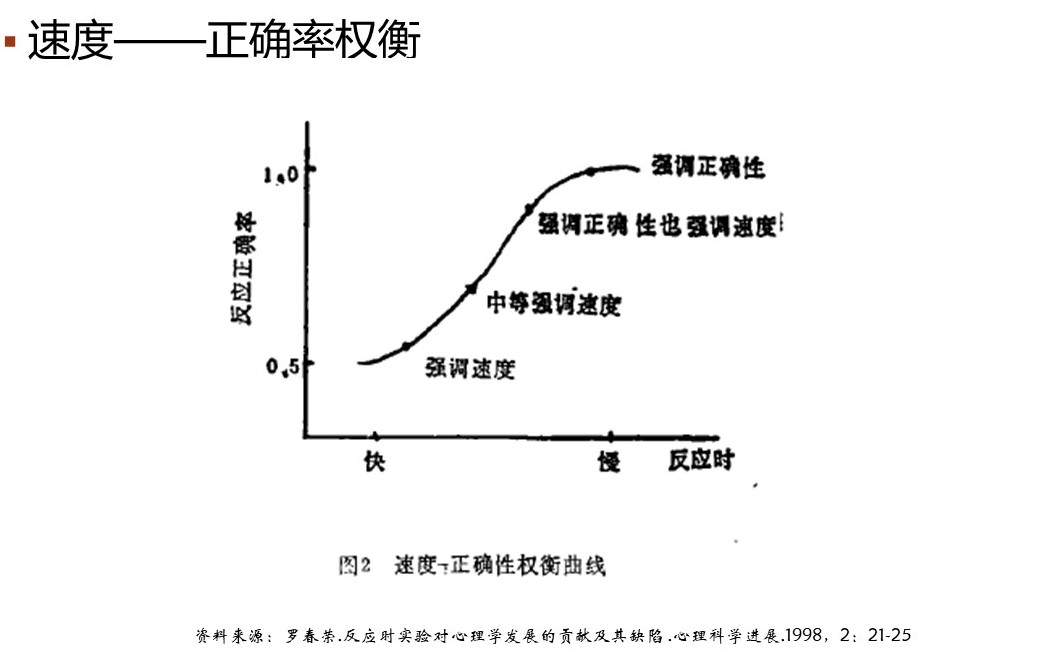

速度和正确率

如上图, 当出现速度和正确率的权衡现象时, 我们难以对实验结果进行合理解释(因为引入了无关变量); 即无法解释正确率差异是实验处理造成的还是反应时限制造成的

对于我们自己的实验, 如果经过相关分析, 发现反应时和正确率是正相关, 则说明我们的实验中存在速度和正确率的权衡效应; 当它们是负相关(如上图), 则能说明随着自变量的变化, 因变量的正确率变低、反应时变长—从而得出自变量和因变量的联系

口语记录法

Protocol

即出声思考法, 在解决问题时, 由被试大声说出自己的思考过程; 适用于研究慢速的信息加工过程, 如问题解决、决策过程等

- 这个方法的难点在于对文本内容的分析

- 但在

AI的帮助下, 这个方法正在重新被重视 - 被试可能需要经过一定的训练才能正确完成出声思考任务

适用范围

- 适合在完成任务时进行, 而非完成后回顾

- 只让被试描述正在注意或思考什么, 不宜让被试解释行为

- 对神经事件、再认过程等不可能进行有效内省

计算机模拟

Computers Simulation

主要用于研究思维、问题解决等内容; 需要一定的心理学理论为指导, 可以验证该理论是否合理

- 现有的任何

AI都无法模拟人类的认知过程 - 一些对于人类来说简单的认知过程, 对

AI来说却是很复杂的, 如运动与平衡、直觉加工 - 一些对于

AI来说简单的认知过程, 对人类来说却是很复杂的, 如记忆和学习 - 随着

AI技术的进步,AI可能会成为与人类完全不同的另一种生物, 并带来潜在的危险

认知神经科学

Cognitive Neuroscience

- 通过脑成像技术来观察认知过程的生理基础

- 关注认知加工的神经机制(

where和when) - 回答空间分辨

where可以用fMRI(功能性磁共振成像)、PET(正电子发射断层扫描)等技术 - 回答时间分辨

when可以用ERPs(事件相关电位)、EEG(脑电图)等技术 fMRI一般会使用减法法的逻辑, 即对比作业状态和对照状态影片, 从而得出差异

⭐模式识别

- 感觉

Sensation: 外界刺激作用于感觉器官, 产生感觉 - 知觉

Perception: 对感觉信息的加工和组织, 产生有意义的知觉 - 模式

Pattern: 由一组刺激或刺激特性, 按照一定的关系构成的一个有结构的整体; 如三角形、一只小猫、蛋炒饭的味道、樱花的香味、'Psychology'; 本章中主要指视觉模式 - 模式识别

Pattern Recognition: 运用记忆中已经储存的信息, 对当前出现的刺激模式作出有效解释的过程, 即认出来

知觉的加工

- 自上而下加工和自下而上加工: 知觉过程是两种加工的综合

- 整体加工和局部加工: 知觉加工存在整体加工优势

- 知觉由三种信息决定: 来源于感官刺激的信息(自下而上加工)、客体出现的情景等其他信息、个体的知识经验和期待(自上而下加工)

|

|

|---|

人类模式识别的特点

- 复杂性: 相比于计算机, 人类能够识别更加复杂的模式; 并且人类可以容忍客体一定程度上的变形

- 适应性: 手写体的辨别、知觉恒常性

- 可学习性: 人类可以学习模式的变化、学习新的模式的识别

模板说

Template-matching Theory

在人类的模式识别中, 人脑储存了一系列的模板(一种内部结构), 当外界刺激作用于感觉器官时, 人脑会将刺激与模板进行比较, 从而识别出刺激

- 优点: 它直观地反映出, 要识别出⼀个形状、字⺟或某种视觉模式, 必须能提取到⼀个可资⽐较的内部形状(外部真实的客体要得到识别就必须与⻓时记忆中的某个存储相匹配)

- 缺点: 无法解释为什么人类能够识别出变形的模式、也无法说明最初的模板是如何形成的、还无法解释海量的模板对记忆的压力

- 例子: 计算机指纹识别

- 补充和修正: 预加工、自上而下加工

原型说

Prototype Theory

原型指头脑中有关一类客体具有的关键特征的标准(或该客体的最佳实例); 该理论认为模式识别是刺激与原型的近似匹配

- 优点: 更符合认知经济性的原则、能解释对不常见模式的识别

- 缺点: 并不是所有类别模式的成员都能依据典型性分级、原型具有典型的情境特征

- 例子: 文字识别

- 与模板说的区别: 模板说更强调精确匹配、原型说更强调近似匹配; 因此模板说在标准化和不变的模式中表现更好, 而原型说在多变和非标准化的模式中表现更好

特征分析理论

Feature Analysis Theory

抽取刺激的有关特征与长时记忆中的各种特征进行比较和匹配; 感觉神经元将特征传递给不同的负责特征处理的神经元集合(这些神经元集合分别处理不同的特征), 然后将这些特征整合起来传递给负责认知的神经元, 最后负责决策的神经元做出决策

- 优点: 不用考虑刺激的变异性, 也能降低认知负荷, 能解释识别时的混淆现象

- 实验证据:

Neisser, 1964字母搜寻实验(分别在与Z相似 / 不相似的一推字母中找到Z)

拓扑学理论

Topological Theory

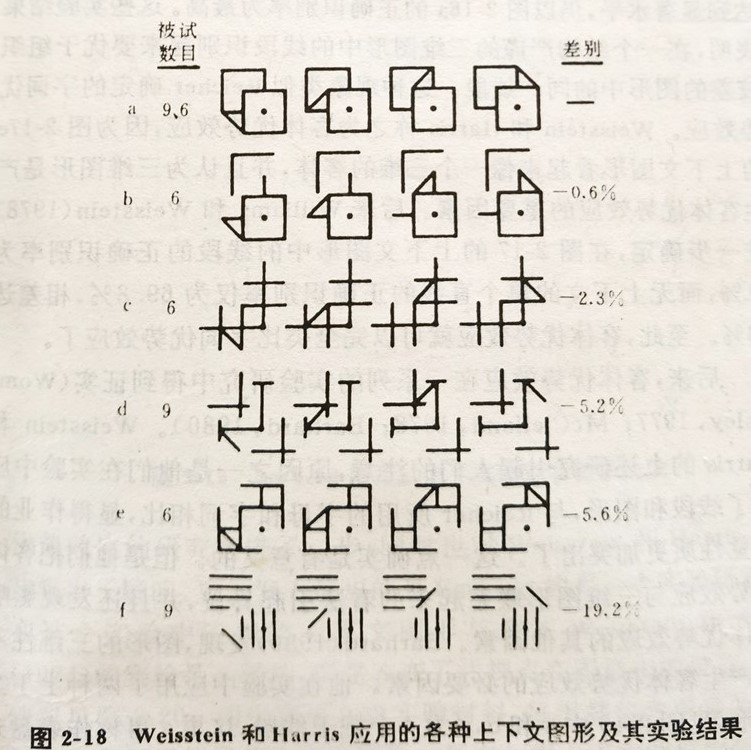

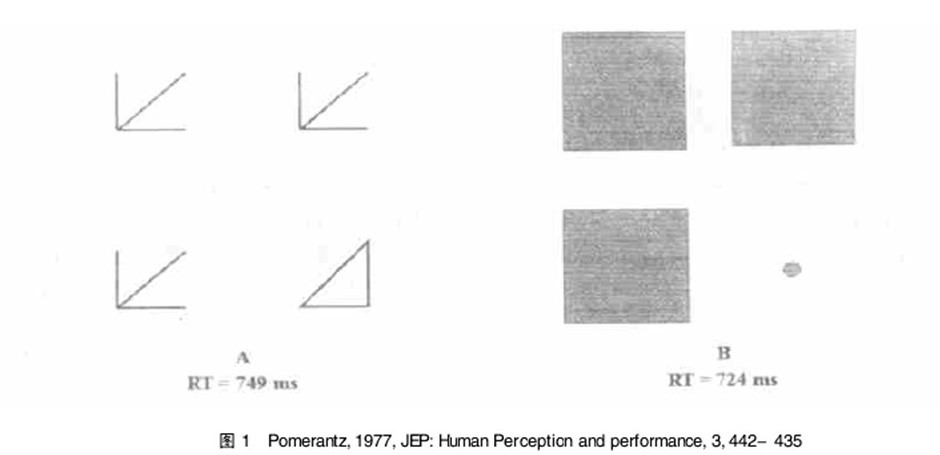

视觉系统的功能具有拓扑性, 重视整体性质而忽略局部性质; 视觉加工早期阶段, 视觉系统对图形的拓扑性更敏感

- 拓扑性质: 图形在拉伸变形放大缩小过程中不变的性质, 如连通性、孔、紧致性

- 客体优势效应

Object Superiority: 封闭图形中的识别更快更好

- 实验证据: 下面的两个识别任务反应时差异不显著

Pomerantz, 1977; 此外, 判断空心圆和实心圆的正确率高于实心三角形和实心圆的正确率陈霖, 1982、密封也具有类型效应陈霖, 2003

面孔识别

人类的面孔识别是一种特殊(甚至说是很神奇)的模式识别; 人类对面孔的识别是一种自然的、快速的、准确的过程, 似乎不遵循上面的任何理论

- 识别人脸和识别物体时, 人脑的脑电反应是明显不同的

- 识别面孔时, 人脑的梭装回活动明显增加(但识别动物脸时也会增加)

- 面孔识别呈现明显的整体加工特点(能再认, 但不一定能详细描述细节)

- 倒置效应

Inversion Effect: 正常人对倒置面孔的识别不仅差于对正立面孔的识别, 也差于对倒置物体的识别 - 撒切尔错觉

Thatcher Illusion: 倒置面孔时, 如果面孔的眼睛和嘴巴被倒置, 人们很难察觉到这种变化(然而正立时, 人们能很容易察觉到) - 机器面孔识别不同于人类, 多是基于特征分析理论(局部加工)

自我面孔识别

- 右半球优势: 面孔识别主要在右半球完成

- 和田实验: 处于左半脑麻醉的癫痫病人, 面对自己和明星的合成面孔, 更多认为看到了自己的面孔; 而处于右半脑麻醉的癫痫病人, 更多认为看到了明星的面孔

⭐注意

视觉注意

- 目标驱动型注意

Goal-driven Attention: 是一种主动模式; 目标引导注意过程, 并为该目标服务- 基于空间的注意

Space-based Attention: 注意力集中在某个空间中的某个位置开车 - 基于特征 / 对象的注意

Feature/Object-based Attention: 注意力集中在某个特征或对象上追剧只追男主

- 基于空间的注意

- 刺激驱动型注意

Stimulus-driven Attention: 是一种被动模式; 由我们所关注的刺激物的特征驱动; 例如找找图中的十三张人脸

注意的特征整合理论 Feature Integration Theory of Attention

视觉早期加工

- 特征登记阶段: 自动化、平行加工、单个属性、漂浮

- 特征整合阶段: 控制性、辨认特征之间的关系

- 支持证据:

- 在边界检测作业中, 单一属性的检测速度快于多属性的检测速度

- 非对称搜索实验中, 跳出可以是非对称的

- 汉字序顺不影阅响读

- 综合性错误实验, 要求被试报告字母的颜色和字形, 当要求也要报告数字时, 往往报告字母会出现错误 (先验知识在特征整合中的作用)

视觉注意的限制或特性

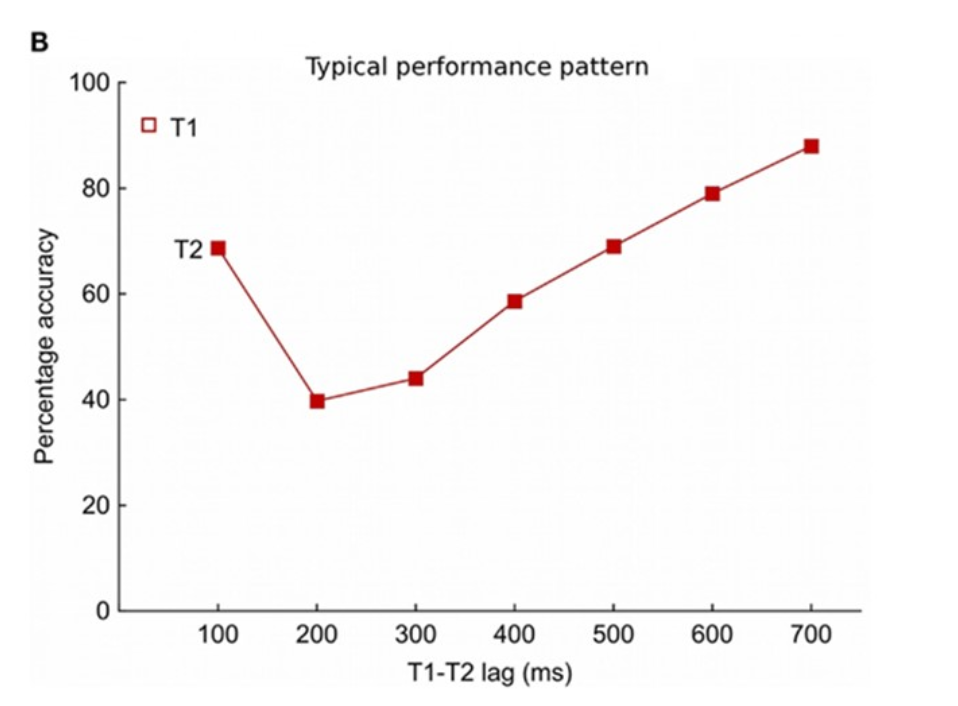

- 注意瞬脱

Attentional Blink: 在检测到某个视觉刺激之后的一段时间内, 对于另一个刺激的检测能力下降, 详见我的GITHUB上的实验程序

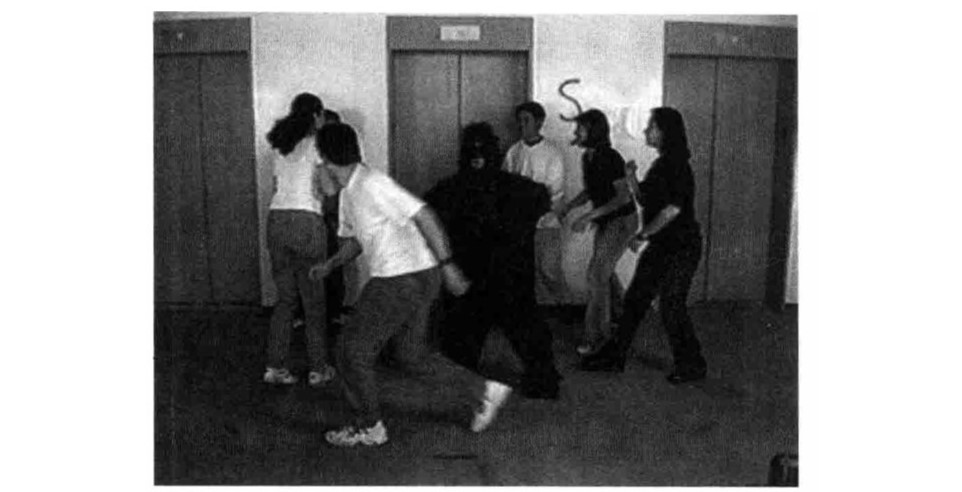

- 非注意视盲

Inattentional Blindness: 在注意力集中于某一任务时, 人们往往会忽略掉其他任务中的重要信息, 如看不见的大猩猩

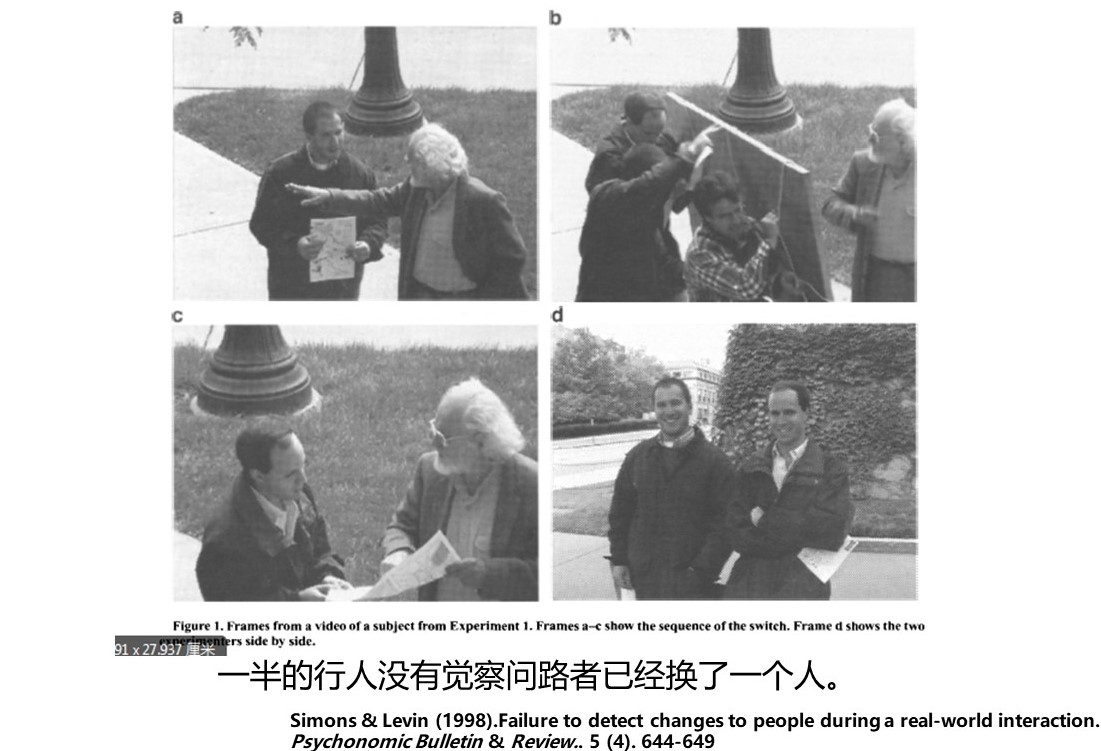

- 变化视盲

Change Blindness: 在注意力集中于某一任务时, 人们往往会忽略掉任务中的变化, 如变化的人

听觉注意

听觉注意最开始于 鸡尾酒会效应, 即在嘈杂的环境中, 人们能够注意到某一特定声音信息

| 研究问题 | 研究范式 |

|---|---|

| - 选择什么来注意? - 选择在什么时候发生? - 没被注意到的信息去哪儿了? - 选择依据的线索是什么? |

双耳分听 Dichotic Listening:两个耳朵分别接收不同的信息, 要求被试注意所有信息 追随作业 Shadowing Task:被试在两个耳朵中选择一个信息进行注意, 要求被试重复这个信息 事后其实是检测被试是否注意到了非追随耳中的信息 |

经典理论模型

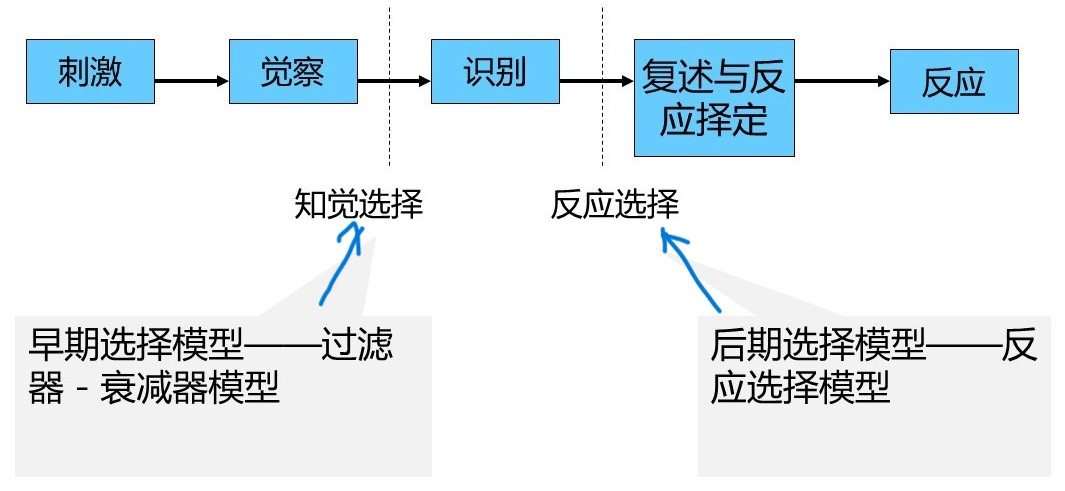

过滤器模型 / Filter Model Broadbent, 1958

- 人的信息加工容量是有限的, 通过选择性注意来过滤掉不需要的信息

- 选择过程是

全或无的 - 选择的依据是刺激的物理特性 (后期也认为包含个体的期待或目标)

- 选择发生在早期加工阶段

Cherry的追随实验: 被试无法察觉非追随耳的语种改变, 但能注意到男女 (声音的物理特性) 的改变Broadbent的双耳分听实验: 被试双耳分别听不同数字, 学习后倾向于一只耳朵一只耳朵地报告; 如果强制要求他交叉报告, 正确率急剧下降

衰减模型 / Attenuation Model Triesman, 1960

- 信息加工容量优先

- 过滤器按照信息衰减的方式工作

- 注意的选择不仅依赖于刺激的特点, 也依赖于高级分析水平

不是语义加工的状态 - 衰减模型是过滤器模型的发展, 后来过滤器模型整合进了衰减模型

Gray & Weddelbum的双耳分听实验: 如果调整双耳听到的内容, 如6 - eat, mouse - 9, 2 - cheese, 被试不再竖着报告; 还证明了双耳进行了语义加工Treisman & Geffne, 1967的追随实验: 双耳分别听一段文本, 被试要求追随其中一个耳的文本, 但要求被试报告所有耳听到的目标词 (分别按左键和右键); 结果被试报告非追随耳的目标词的正确率很低, 但不为零, 反驳了全或无模式

反应选择模型 / Response Selection Model Deutsch, 1963

- 所有信息都可以得到全部的知觉加工, 选择发生在后期反应阶段

- 选择的依据是刺激的重要性

Moray, 1970的皮肤电刺激实验: 让被试形成特定词汇和电击的条件反应; 发现非追随耳听到的近义词也能引起反应 (有语义加工)Hardwick的双耳分听实验: 要求同时报告两耳内容时, 两耳正确率差别不大Shiffrin的辅音识别实验: 不管是双耳分听还是追随作业, 从白噪音中识别特定辅音的正确率都差不多

对这两类模型的思考

- 选择注意的

瓶颈是否固定不变 - 分配性注意, 自动加工等心理过程对实验结果有何影响

- 两类模型是否可以用于解释其他感觉通道的选择性注意过程

抑制

Inhibition

在注意机制中, 我们不仅需要通过各种机制选择激活什么, 也会要通过某些机制抑制分心信息

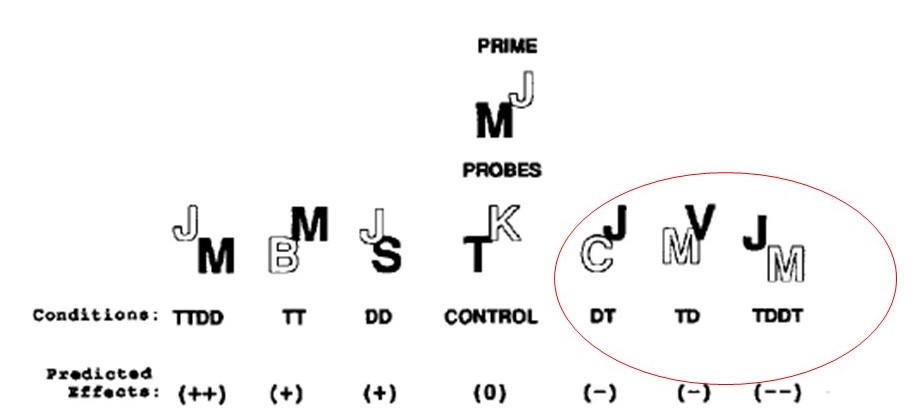

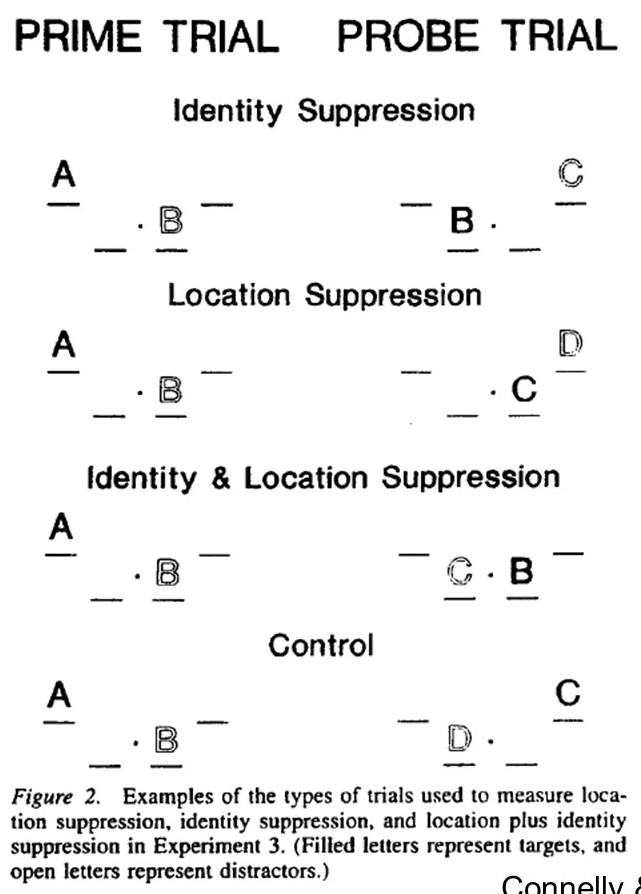

负启动范式 Negative Priming Paradigms

例如

- 被试任务: 要求被试报告书写颜色

- 启动显示

prime和探测显示probe:

实验组为 GREEN BLUE

对照组为 GREEN YELLOW; - 实验条件: 探测显示中的目标和启动显示中的分心信息相匹配

- 控制条件: 探测与启动显示中的刺激没有任何关系

- 由于被试在启动试次中抑制了对某刺激 (

GREEN) 的加工, 所以实验组的反应时更长

又如 (要求被试报告实心字母字形)

抑制的分类

| 抑制的分类 | 示例 |

|---|---|

- 特性抑制 Identity Inhibition: 命名- 位置抑制 Location Inhibition: 位置- 返回抑制 Inhibition of Return: 对先前在同一位置曾经重复出现过的目标反应减慢 |

|

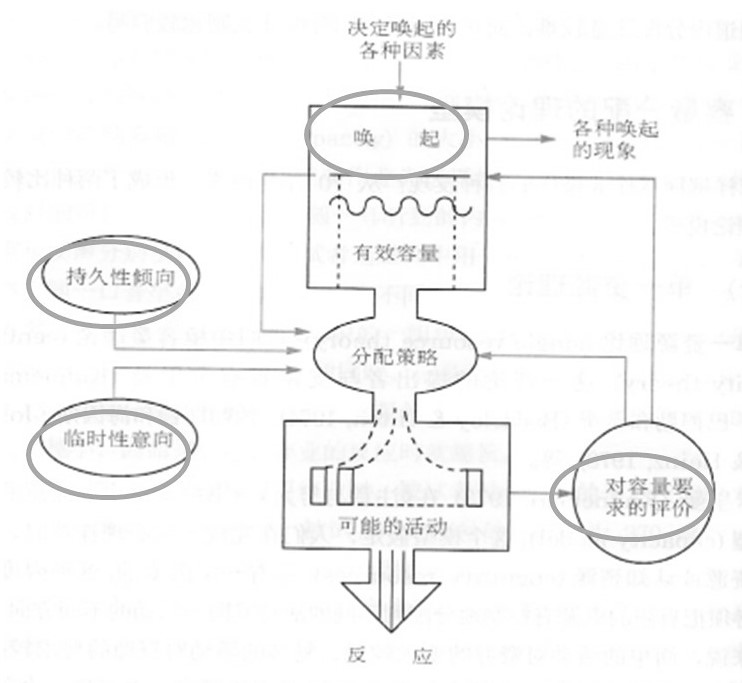

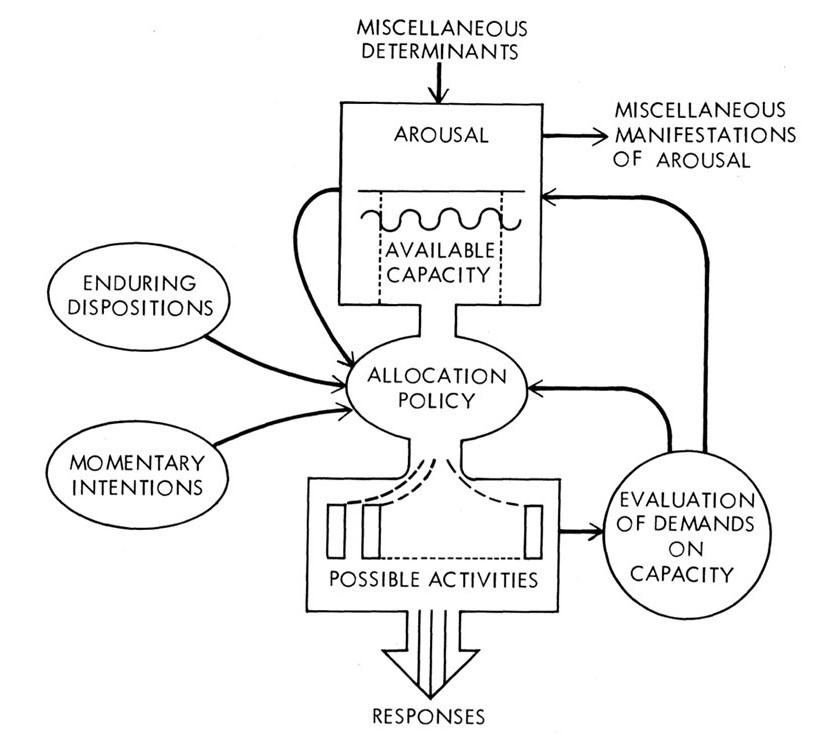

单一资源理论

Single Resource Theory, Kahneman, 1973

人的认知资源是有限的, 决定注意的关键是资源分配方案

|

|

|---|

- 持久性倾向

Enduring Dispositions: 长期累积的行为习惯等(自动化加工) - 临时性意向

Momentary Itentions: 当前的目的或任务(控制性加工) - 对容量要求的评价

Evaluation of Demands on Capacity: 任务难度 - 唤起

Arousal: 唤起水平, 受情绪状态, 药物, 生理状态等影响 - 两种限制

Norman & Bobrow, 1975:- 材料限制过程: 材料质量太差

(反应自动化加工) - 资源限制过程: 认知资源不够 (如前面

Shiffrin的辅音识别实验可能就是因为这个限制噪音消耗认知资源, 而结果与下面的实验不同)(反应控制性加工)

- 材料限制过程: 材料质量太差

实验证据

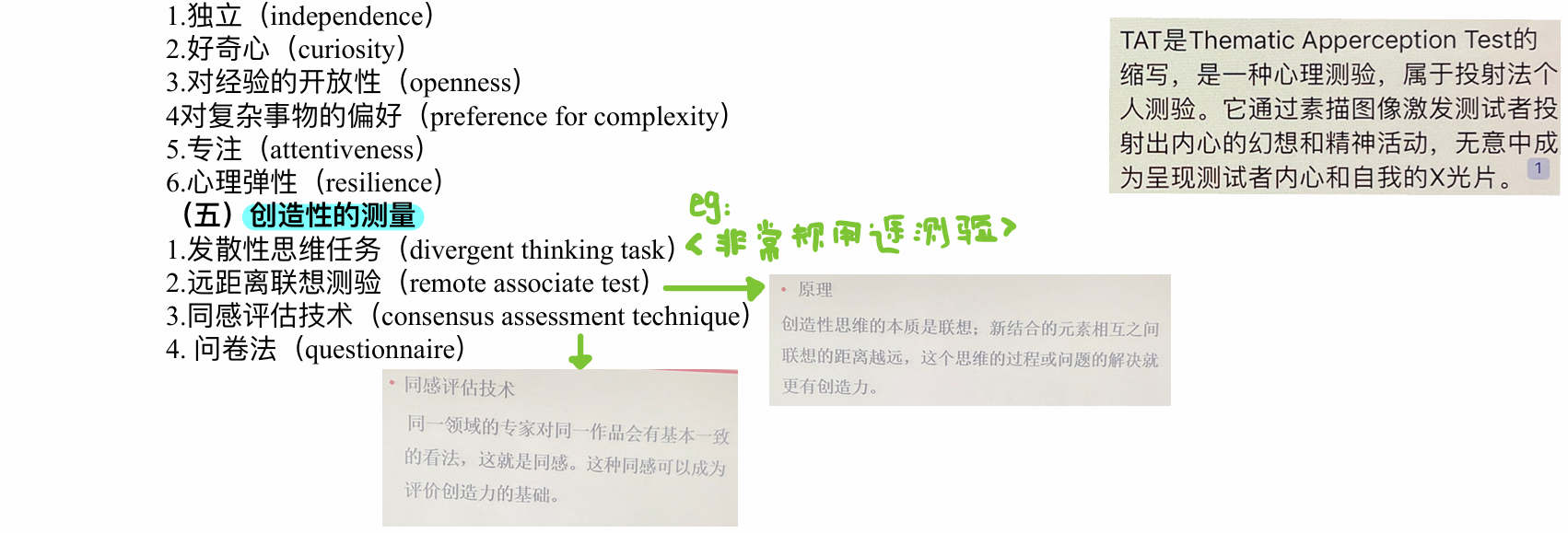

Johnson & Wilson, 1980

- 任务: 双耳各呈现一个字词, 觉察事先规定的某个范畴的字词

- 材料: 双义目标词和非目标词

- 自变量:

- 非目标语的语义与目标词: 适宜 (与第一语义匹配), 不适宜 (与第二语义匹配), 中性 (无关)

- 目标词呈现方式: 不固定呈现耳 (分配性注意), 固定呈现耳 (集中性注意)

- 因变量: 对靶词的觉察率

- 结果:

Anderson, Choi & Lorch, 1987

被试儿童在房间里凝视电视节目, 而主试会不时进入房间; 随着主试进来的次数增多, 被试转移注意去看主试的次数减少

单一资源理论也能对知觉选择模型和反应选择模型的实验结果进行有效解释

自动化加工

Automatization: 人在完成一种活动或技能时, 不需要或需要很少认知资源

实验范式

Stroop Task

- 材料存在自动加工的成分, 但要求被试判断非自动加工的成分

- 如要求被试判断字词的书写颜色: 虫 相对于 红

Stroop效应: 书写颜色与色词名称不一致时, 被试对颜色命名的反应时延长

启动作业 / Priming Task

- 启动效应: 字词间由于词形, 词音, 语意等联系而产生的自动激活现象

- 如

医生 - 护士相对于面包 - 护士

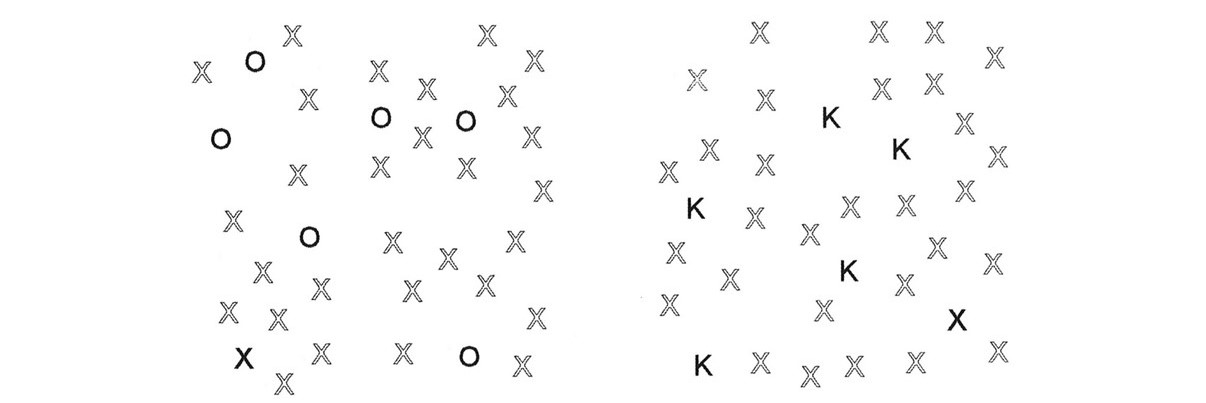

视觉搜索作业 / Visual Search Task

- 寻找找黑色

X, 左边更容易 - 范畴效应: 目标项和干扰项是同一个范畴时, 搜索更慢

- 逻辑: 干扰项不影响搜索则为自动化加工 (左边

X更容易跳出, 所以被试对它的搜索是自动化加工的; 而右边由于无法自动化地检测到X, 所以更耗时)

实验证据

有意识的注意和自动化加工

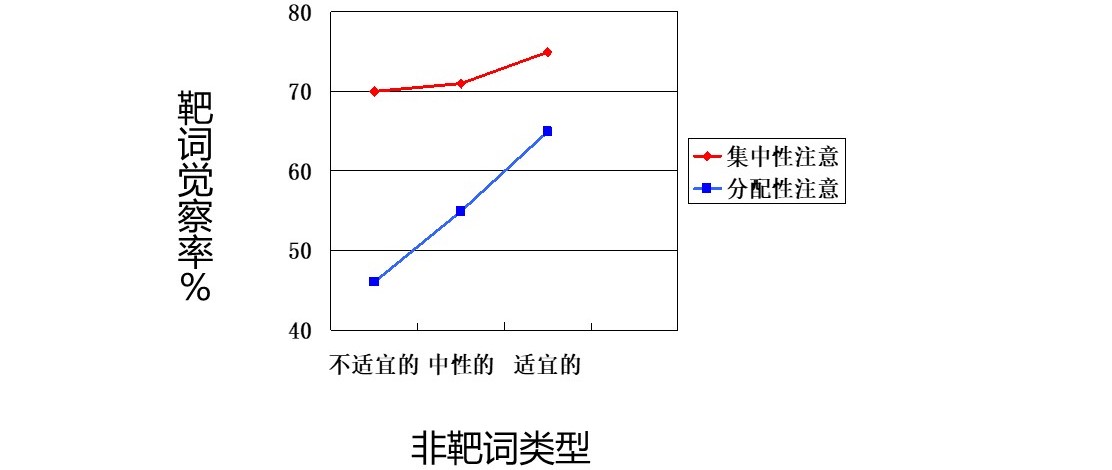

Posner & Snyder, 1975

- 自动化加工: 不自觉地, 无意图地, 不受干扰地, 容量大

- 有意识的注意: 灵活地, 容量有限

- 实验作业: 字母匹配, 启动范式

- 实验材料: 启动刺激

+,A,B(无关, 匹配, 不匹配); 字母对AA,AB - 任务: 判断字母对是否相同; 记录对

AA字母对的反应时 - 自变量:

- 启动刺激与字母对是否匹配

- 启动刺激与字母对匹配的概率

- 实验假设:

- 启动刺激会自动激活记忆中自身的相应的表征,当字母对与启动刺激相同时,这种表征对字母匹配的成绩起促进作用;当字母对与启动刺激不同时,这种表征不起作用

- 有意识的注意对不同事件的概率作出反应。当一个期待的事件发生时,有意识的注意会提高决策速度; 当非期待的事件发生时,将降低决策的速度。如果没有形成期待,那么有意识注意对操作没有影响

- 实验结果:

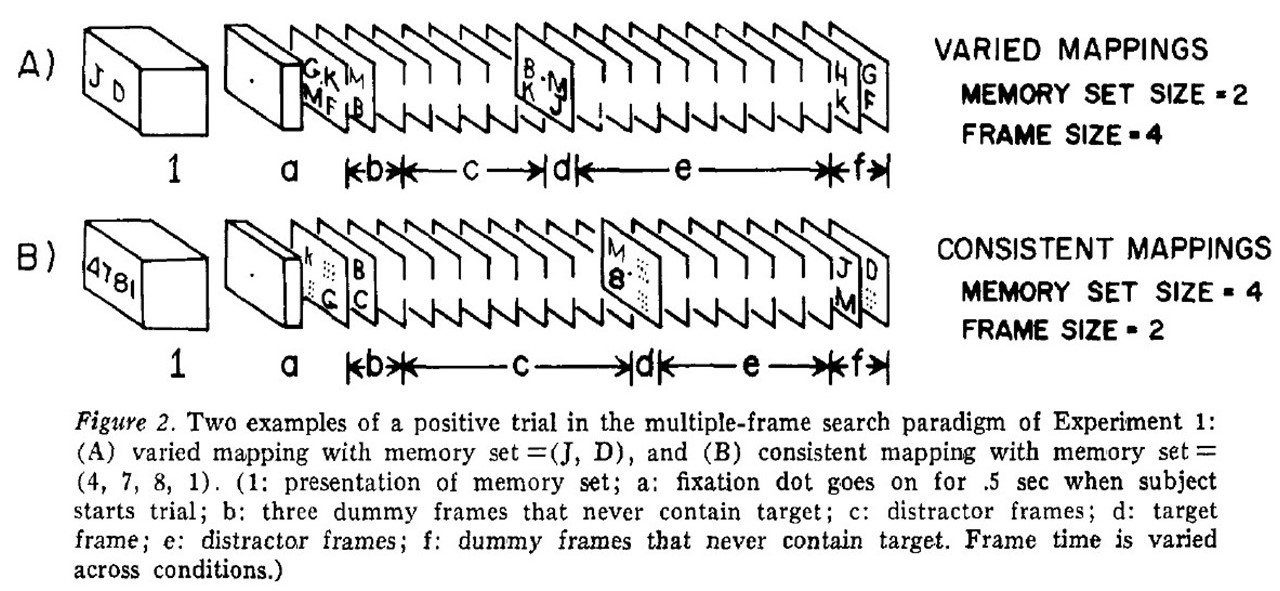

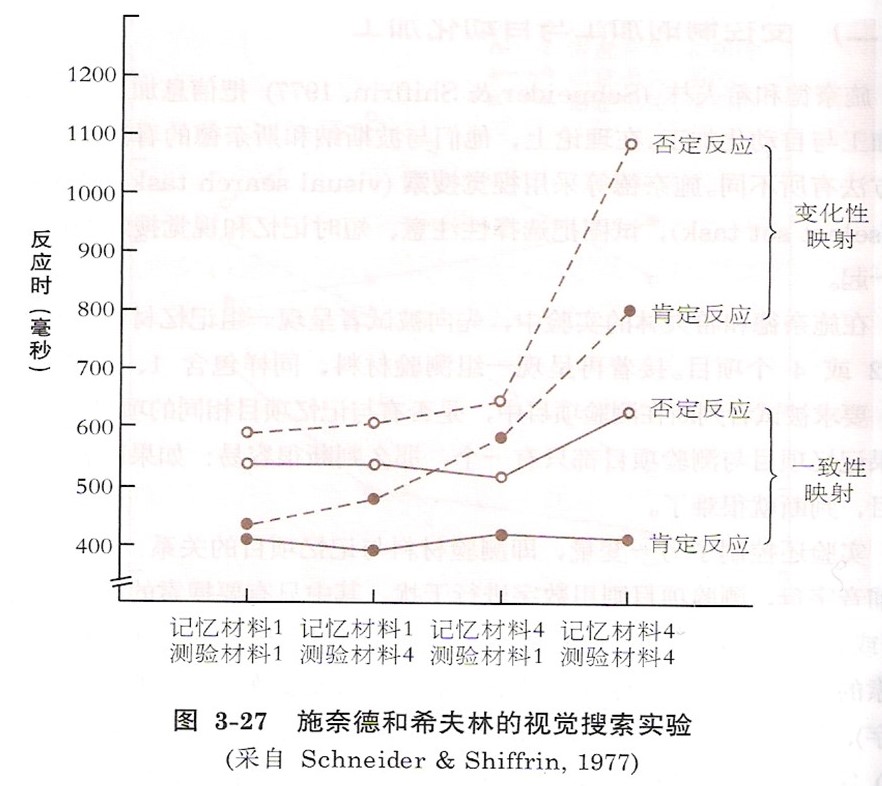

控制性加工和自动化加工

- 实验作业: 视觉搜索

- 实验材料: 记忆项目 / 测验项目

- 任务: 判断测验项目中是否有与记忆项目相同的项目; 记录判断的反应时

- 自变量:

- 记忆或测验项目的个数

- 记忆项目和测验项目的关系

- 变化性映射: 记忆项目和干扰项目都是数字 (要判断数字是什么)

- 一致性映射: 记忆项目是数字和干扰项目是字母 (只要看到数字就按键即可)

| 过程 | 结果 |

|---|---|

|

|

⭐短时记忆

现在不常讲

短时记忆了, 而是讲工作记忆

短时记忆存在的证据

- 临床观察和动物实验:

- 脑震荡患者: 刚受伤时能记得是怎么受伤的, 但过一天就不记得了

- 癫痫患者: 摘除海马体后出现顺行性遗忘

- 跳台实验 (动物): 在电网上放个跳台, 把老鼠放进电网 (足部电击), 学习跳到跳台上的反射; 如果跳上去的时候给它头部电击 (电休克), 它就会忘记这个学习; 且头部电击出现的时间离足部电击越远, 越容易学会

- 自由回忆实验:

- 出现首因效应和近因效应, 可能的解释: 首因是有充足时间进入长时记忆, 近因是还在短时记忆中 (实验结果也符合

7±2) - 如果增加每个刺激的呈现时间

Murdock, 1962, 首因效应会增强, 近因效应不变; 说明首因效应是因为有充足时间进入长时记忆 - 如果进行延缓回忆 (记忆完后等一下) 并防止复述 (做

30s算数), 首因效应不变, 近因效应减弱; 说明近因效应是因为还在短时记忆中

- 出现首因效应和近因效应, 可能的解释: 首因是有充足时间进入长时记忆, 近因是还在短时记忆中 (实验结果也符合

短时记忆的特点

- 记忆痕迹快速衰减:

Peterson & Peterson, 1959发现,3s后正确率约为80%,18s后正确率约为10%- 衰退速度先快后慢 (艾宾浩斯遗忘曲线)

- 短时记忆的遗忘是消退还是干扰:

Waugh & Norman, 1965发现, 两个任务之间的干扰会导致遗忘, 降低正确率; 而两个任务之间的间隔不会显著影响正确率; 同时, 大于7个数字的正确率也会很低

- 有限的容量:

- 总体讲是

7±2个项目 - 材料性质会影响短时记忆容量: 数字

7.7, 颜色7.1, 字母6.35, 字词5.5, 几何图形5.3, 随机图形3.8, 无意义音节3.4

- 总体讲是

- 感觉代码为主的编码:

- 听觉代码:

Conrad, 1964发现, 记忆读音相似的字母时, 更容易混淆 - 视觉代码

- 也有一部分语义代码 (即与意义有关的抽象代码, 不含感觉代码):

Wickens, 1973的前摄抑制实验, 如果四次记忆的单词都是水果 (控制组), 成绩一次比一次差; 实验组第四次记忆的不是水果, 结果成绩出现恢复, 且记忆的词和水果相差越远, 成绩越好

- 听觉代码:

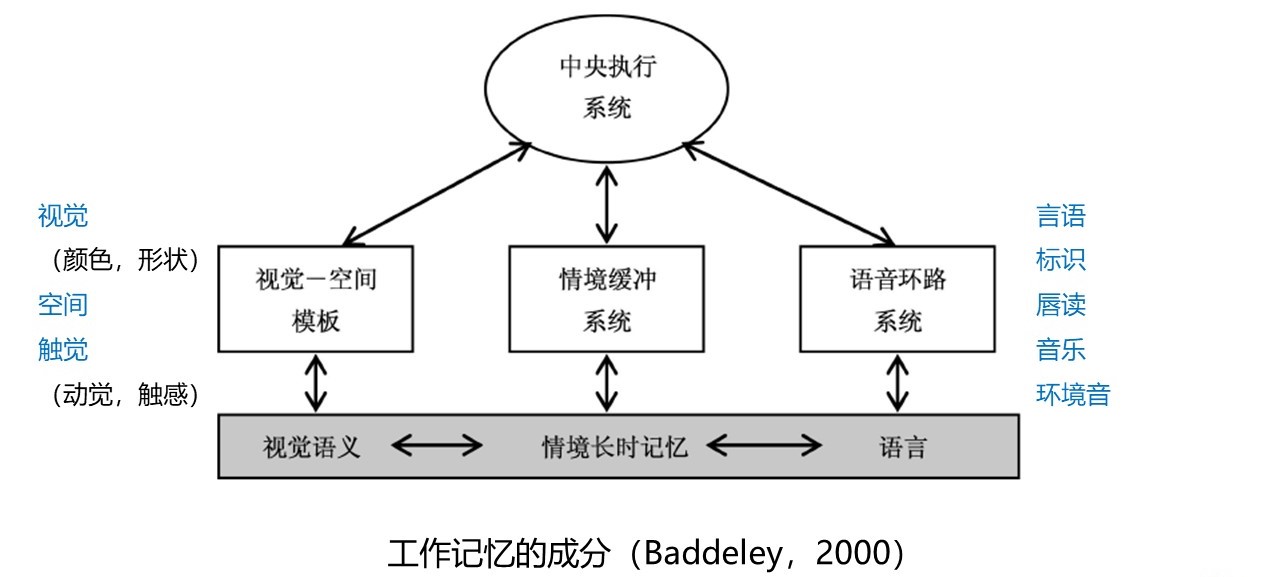

工作记忆

Working Memory, 对信息进行暂时性加工和存储的系统和能力; 纯粹地工作记忆 (不含编码和记忆技巧等) 容量约为 4 个项目, 在一般情况下为 7±2 个项目

- 中央执行系统

Central Executive: 负责协调和监控 - 语音环路

Phonological Loop: 主要存储言语信息, 包括数字信息 - 视觉空间画板

Visuospatial Sketchpad: 主要存储视觉信息 - 情境缓冲器

Episodic Buffer: 存储言语和空间信息的混合体 - 语言环路系统的信息储存是强制性的, 即噪音或背景音也会被加工储存

相关研究

语言环路

Cognitive processes in counting. Logie, Robert H.; Baddeley, Alan D. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol 13(2), Apr 1987, 310-326

- 主要任务: 默数方形刺激在屏幕上出现的次数

- 次要任务: 被试间变量; 口头复述

the, 敲击手指, 无次要任务 - 结果: 无次要任务时, 记忆的正确率最高; 复述

the时, 记忆的正确率最低

视空间画板

Baddeley, A. D., Grant, S., Wight, E., & Thomson, N. (1973). Imagery and visual working memory. In P. M. A. Rabbitt & S. Dornic (Eds.), Attention and performance V (pp. 205-217). London: Academic Press

- 主要任务: 被试间变量; 记忆两组句子, 其中一组句子含空间 (视觉) 信息, 另一组句子不含空间信息

- 次要任务: 追踪在一个方格矩阵中的点

- 结果: 只有含有空间信息的句子会被次要任务干扰, 正确率降低

工作记忆与短时记忆的关系

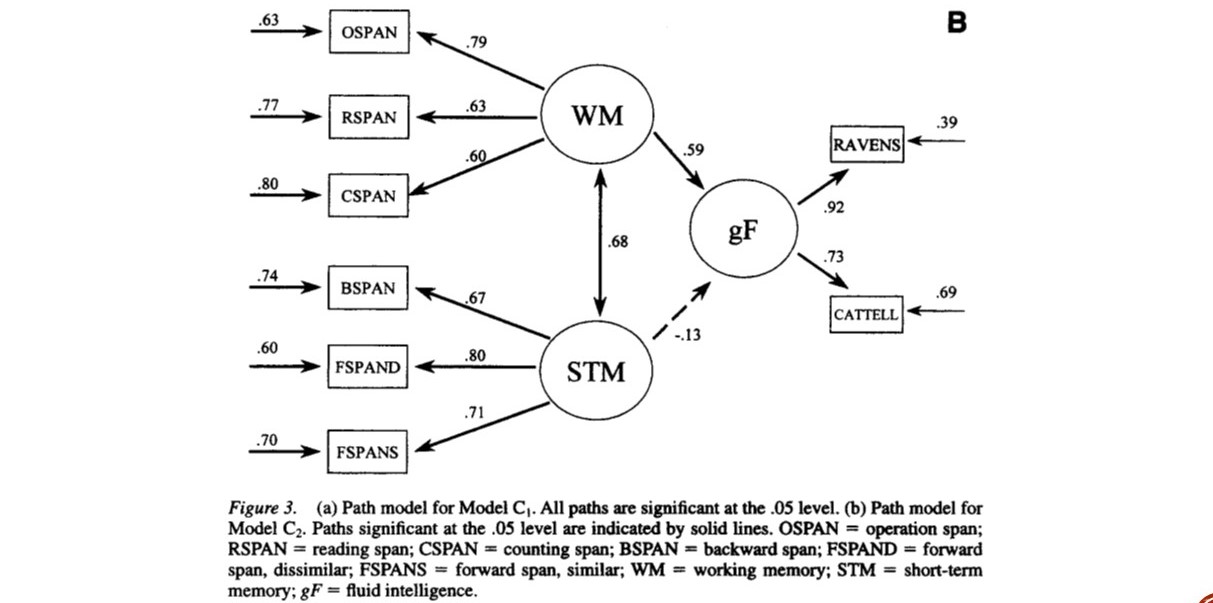

Engle, R. W., Tuholski, S. W., Laughlin, J. E., & Conway, A. R. A. (1999). Working memory, short-term memory, and general fluid intelligence: A latent-variable approach. Journal of Experimental Psychology: General, 128, 309-331

站在当下的眼光看, 可以认为

工作记忆就是比短时记忆多了一个执行功能

执行功能

Executive Function

有机体对思想和行动进行有意识控制的心理过程, 如计划、抑制、监控、判断等 (与 中央执行系统 在理论内涵和生理机制方面基本完全相同)

也有研究者认为, 执行功能包含了 工作记忆, 抑制控制, 认知灵活性 这三个维度 (但因素分析中, 这三个维度无法再提取出一个共同的二级因素 即执行功能, 所以这三个概念可能是彼此独立的, 而不是从属于执行功能)

对工作记忆模型的反思

- 工作记忆强调的是

记忆还是注意? - 工作记忆的子成分如何与长时记忆相互作用? 以及是否与短时记忆有本质区别?

- 中央执行系统的概念是个大杂烩

- 时间进程对于理解记忆是否是唯一重要的? (即是否必须按照

感觉->短时->长时的顺序来理解记忆)

短时记忆信息提取

系列搜索模型 / Serial Search Model

Sternberg, 序列加工, 全部扫描, 见文献研读

直通模型 / Direct Access Model

- 信息的提取不是通过比较, 而是直接通往要提取项目在短时记忆中的位置, 进行直接提取

- 提取快慢的依据是熟悉值

双重模型

- 熟悉值决定提取方式

- 判定标准: 熟悉值高于或低于某个阈值, 采用直通模型提取; 处于中间, 采用序列搜索模型提取

- 情境会制约提取方式

⭐长时记忆

语义信息存储

现有研究表明, 长时记忆中的信息多是以语义信息的形式存储的

实验证据

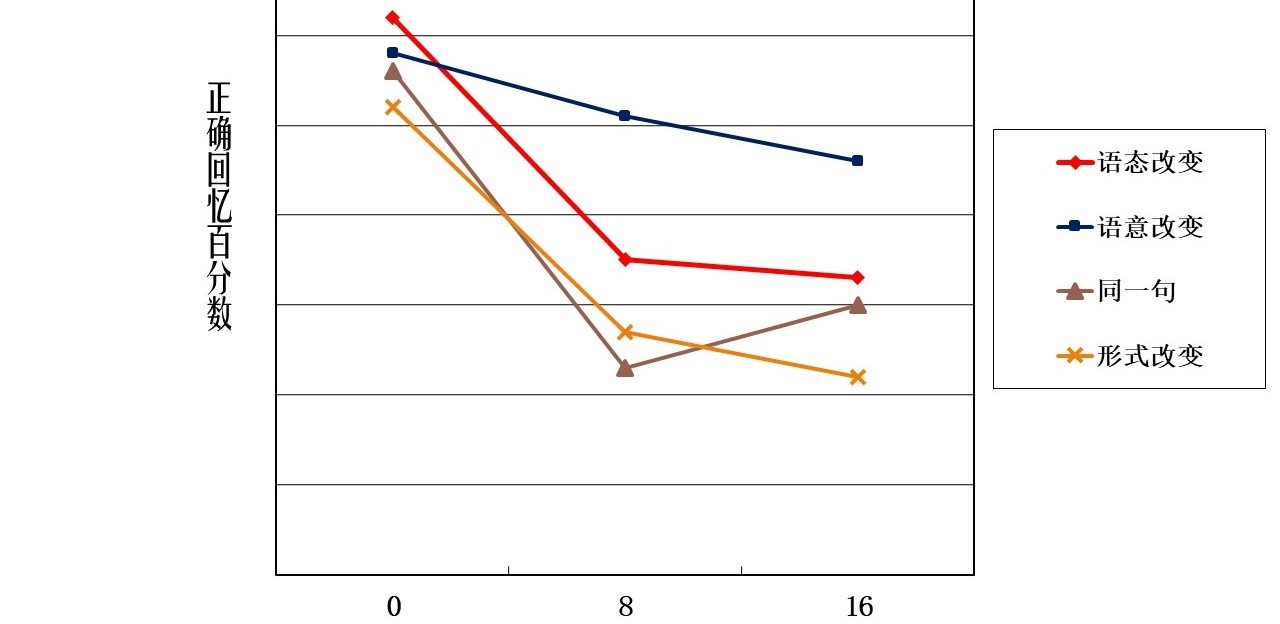

Sachs, 1967

- 任务: 判断两个句子是不是同一句话

- 材料:

- 目标句: 他写了一封关于望远镜的信给伟大的意大利科学家伽利略

- 测试句:

- 同一句子: 他写了一封关于望远镜的信给伟大的意大利科学家伽利略

- 语态改变: 他所写的关于望远镜的一封信被送到了伟大的意大利科学家伽利略那里

- 形式改变: 他写给伟大的意大利科学家加利略有关望远镜的信

- 语义改变: 伟大的意大利科学家伽利略给他写了有关望远镜的信

- 自变量: 测试句类型, 目标句和测试句的间隔时间

- 因变量: 正确率

- 结果:

- 结论: 长时记忆存储的是句子的意义而不是特定刺激特征

Mandler & Ritchey, 1977

- 任务: 判断测验图片是不是学习过的图片

- 自变量: 表面性迷惑图片 (改动不影响图片含义), 类型改变图片 (改动改变了图片的含义), 控制组 (无改动)

- 因变量: 正确率

- 结果: 原图

77%, 表面性迷惑图片60%, 类型改变图片94%

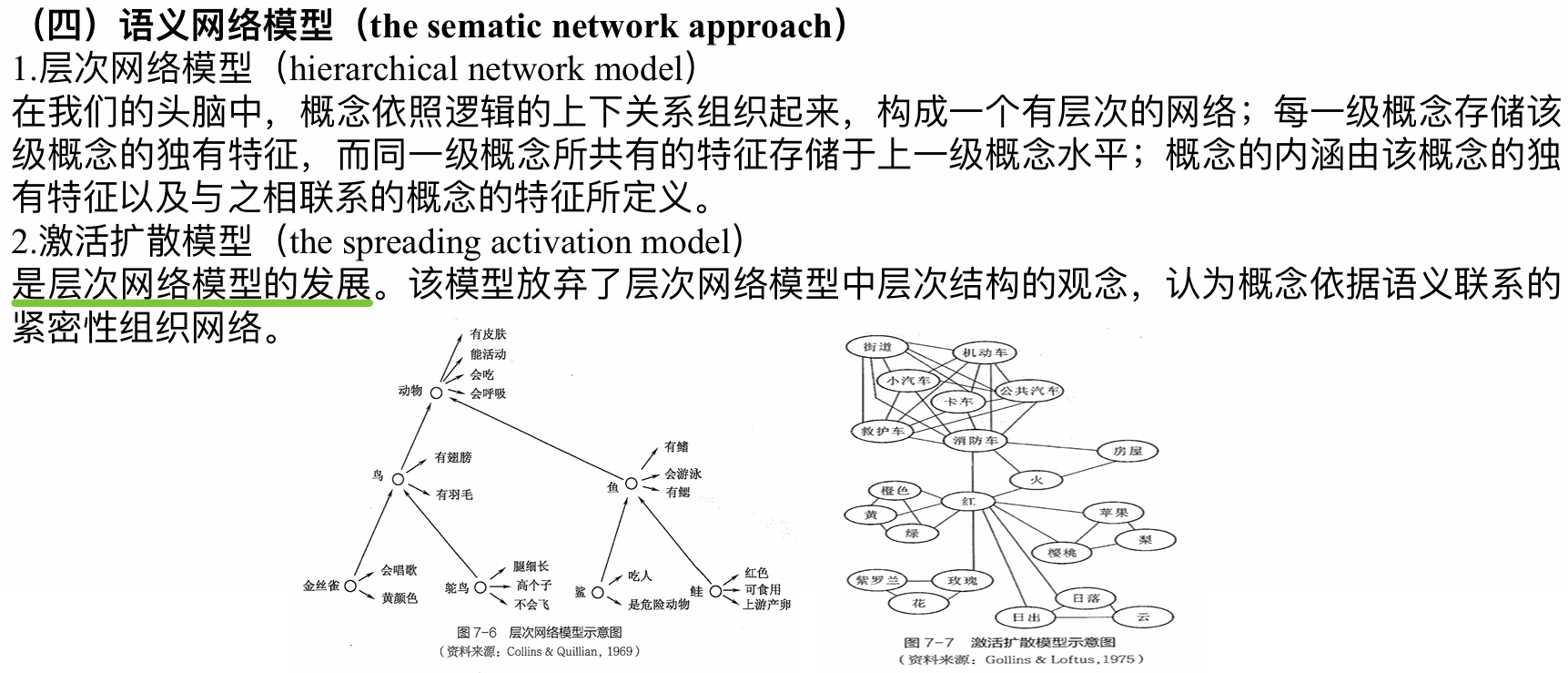

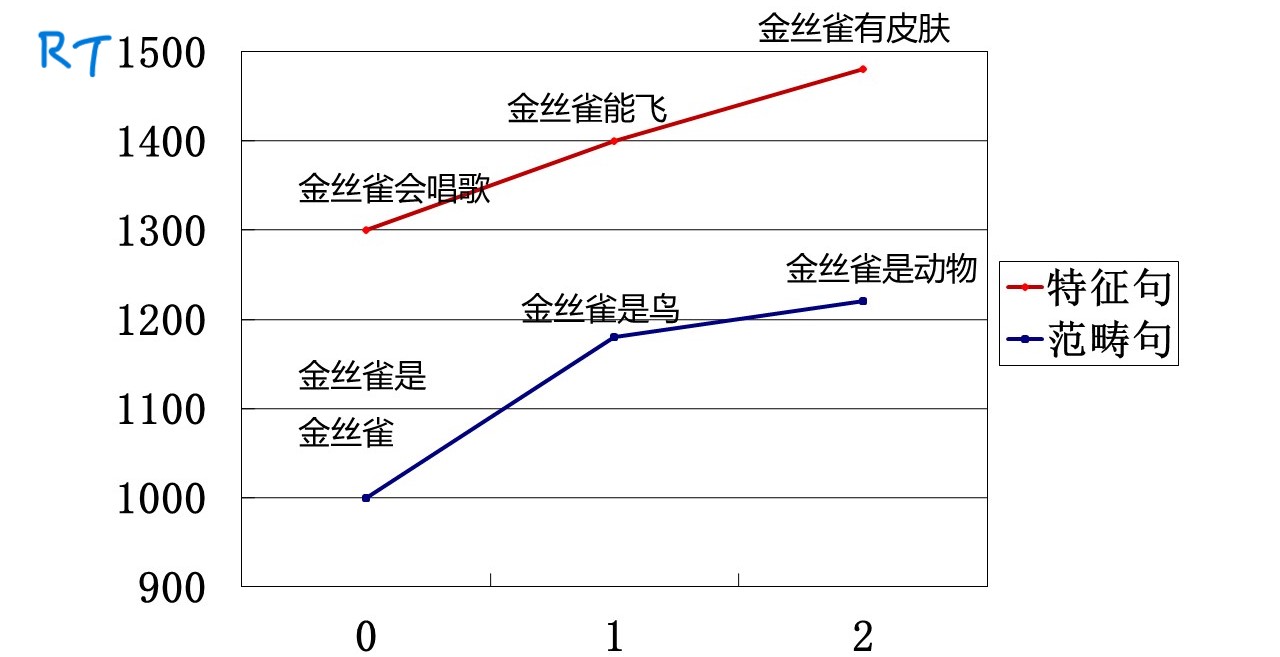

层次网络模型

Hierarchical Network Model, Collins & Quillian, 1969

- 概念是以一个个节点表示的

- 概念间以连线相连

- 每个概念的节点都有其属性

- 信息的提取沿连线搜索

- 支持证据:

- 范畴大小效应:

- 范畴大小效应:

- 反对证据:

- 熟悉效应

Familiarity Effect:

- 典型效应

Typicality Effect:

- 典型效应实际上也是一种熟悉效应

- 熟悉效应

扩散激活模型

Spreading Activation Model, Collins & Loftus, 1975

- 概念仍是以一个个节点表示的

- 概念间以连线相连, 连线的长短和数量表示概念间的联系强度

- 概念之间上下级不像层次网络模型那样明确, 更多地是横向的相关

- 概念的特征不依附于概念, 二者是平行储存的, 节点间的联系由个人经验而不是逻辑关系决定

- 外界输入会激活特定的一些节点, 激活的强度受刺激的时间, 强度, 相关性等因素影响; 这个激活会扩散到相连的节点, 这个传播过程是逐渐减弱的; 传播的方向受到连线的强度和性质影响

- 支持证据:

- 启动效应:

医生 -> 护士快于面包 -> 护士,说出一种水果名称是以A开头的快于说出一种以A字母开头的水果名称

- 启动效应:

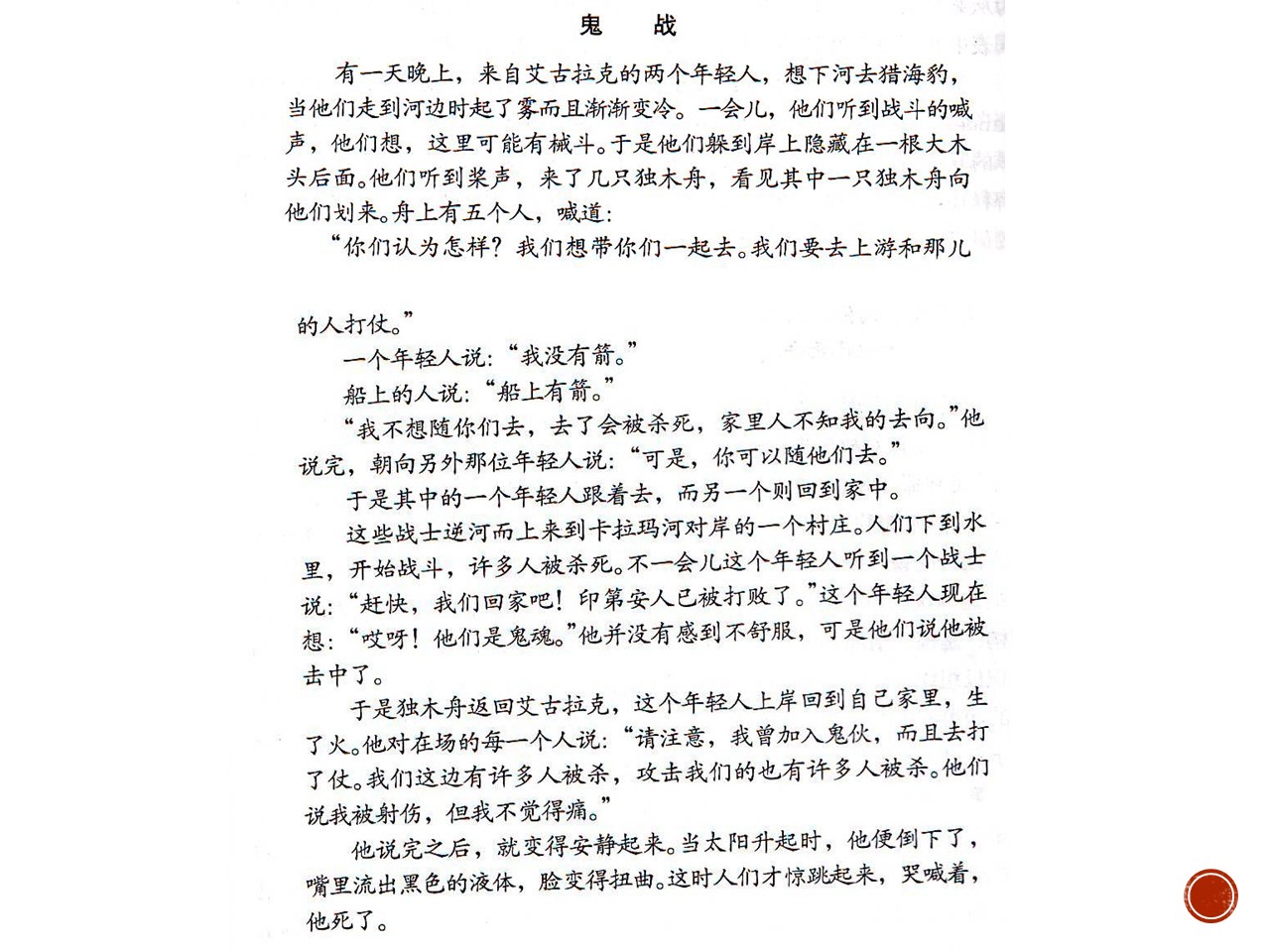

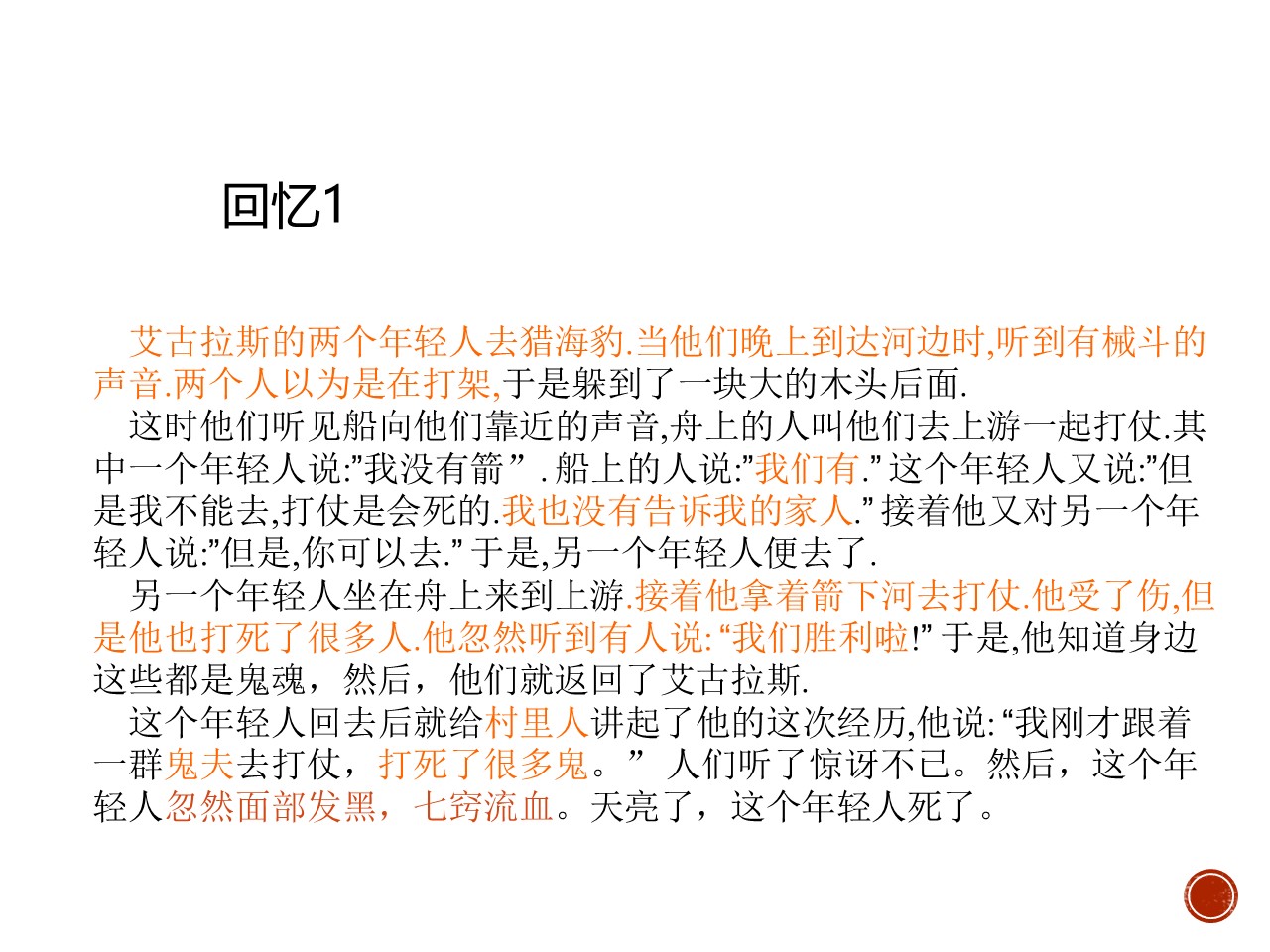

图示 / Schema

Organized knowledge as an elaborate network of abstrate mental structures that represent one’s understanding of the world

- 回忆是基于图示的重新构建 (见

Bartlett的记忆研究) - 与个人无关的信息会被删除

- 细节或顺序将被转换, 从而将回忆焦点或重心放在自认为的故事重点上

- 会对回忆进行合理化, 将自认为无关的内容删除或按自己的方式进行解释

- 文化转换, 故事的风格和内容会被转化得更符合个人的文化背景 (被试被要求以不同的身份读同一段故事, 结果回忆的内容和风格都不同)

Bartlett 的记忆研究

- 实验材料: 北美民间故事

- 被试: 剑桥大学学生 (欧洲人没有人的鬼魂这个概念)

- 任务: 回忆故事 (

15-20分钟后)

|

|

|

|

|

|

|---|

信息编码和提取

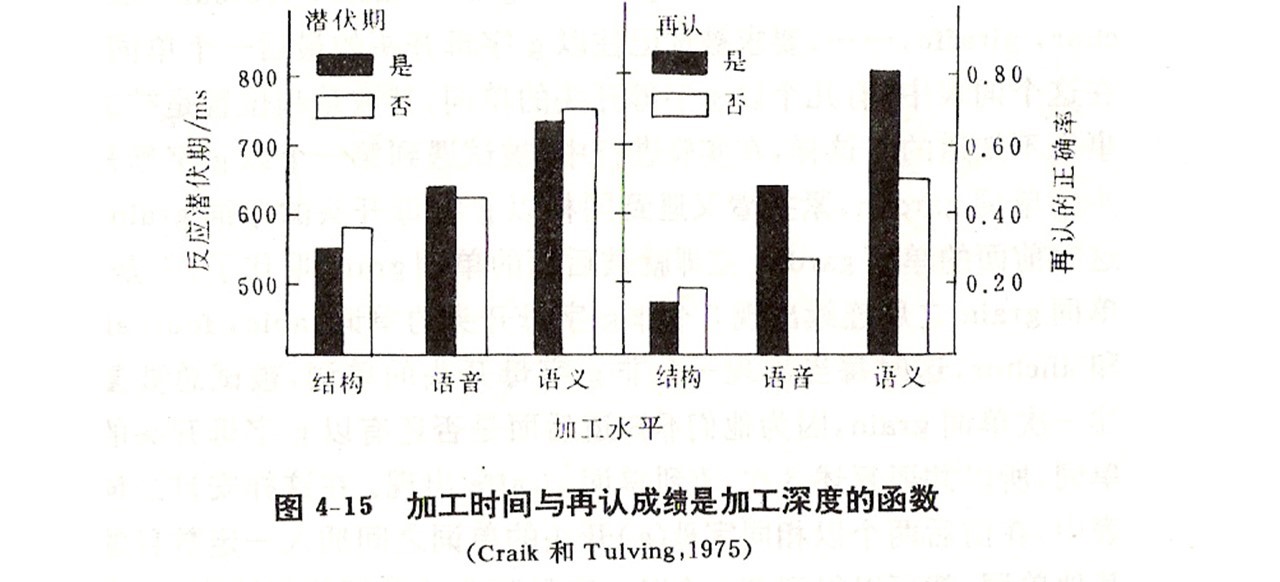

加工水平说

Levels of Processing Theory, Craik & Lockhart, 1972

- 从信息加工的操作来说明记忆系统, 反对短时记忆和长时记忆的划分

- 加工水平: 记忆的痕迹是信息加工的副产品, 痕迹的持久性是加工深度的直接函数

- 支持证据:

- 不随意学习

Incidental Learning: 被试被要求判断 单词的大小写 (结构) 或 是否押韵 (语音) 或 是否能填入句子 (语义); 最后会意料之外地要求被试回忆这些单词:

- 不随意学习 - 自由回忆实验

Hyde & Jenkins, 1969: 被试被要求阅读24个单词,2s一个; 被试分别被要求: 有意学习单词 / 事后评价单词的愉快程度 / 单词中是否包含E/ 单词包含几个字母; 事后被试被要求回忆这24个单词; 结果:1/2组的正确率相差不大, 都高于3/4组,3/4相差也不大; 说明语义加工的深度较深 - 不随意学习 - 神经生理学证据: 语义加工是更深度的加工, 会引起大脑的更强激活 (相比于感知觉加工)

- 产生效应

Generation Effect: 我们更容易记住由我们自己提取或产生的信息; 仅仅是简单的接受或记住, 记忆效果不及”产生”的记忆效果好 - 产生效应 - 配对词汇学习实验

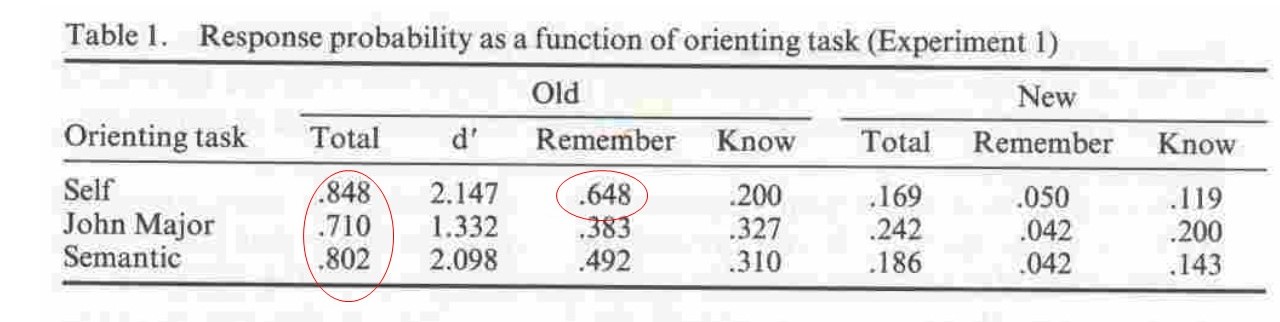

Slamecka & Graf, 1978: 被试判断两个词是否有同义或同音 (变量一), 一组判断给定词汇, 另一组自己填入词汇 (变量二); 事后被试被要求回忆第二个词汇; 结果:产生组的正确率高于判断组,同义组的正确率高于同音组, 且产生-同音组高于判断-同义组 - 自我参照效应

Self-Reference Effect: 与自己有关的信息更容易被记住, 回忆出的信息也更多 - 自我参照效应 -

Conway et al., 1995: 对40个人格形容词进行自我参照判断 / 他人参照判断 / 社会赞许度判断 (自变量), 事后被试被要求判断是否见过这个词, 如果见过, 再问是”记得”还是”知道” (RK判断, 因变量); 结果: (

(Old表示40个出现过的词,New表示无关的词)

- 不随意学习

- 复述是记忆的关键, 分为保持性复述和精细复述, 其中精细复述才能使信息加工更深 (进入长时记忆)

Craik & Watkins, 1973的实验: 被试被要求报告最后一个以G开头的单词, 自变量为最后一个和倒数第二个单词之间, 其他单词的数量 (用来控制对倒数第二个单词的保持性复述次数); 结果发现保持性复述次数对倒数第二个单词的记忆正确率没有贡献

再认-产生假设

Generation-Recognition Hypothesis, Kintsch, 1970

- 本假设旨在说明再认和回忆两种提取过程的差别:

- 再认: 激活 (目标的表征) - 决策

- 回忆: 激活 (提取线索的表征) - 搜索 - 决策

- 产生: 回忆过程中, 提取线索的表征激活扩散到目标表征的过程

- 支持证据:

Walter Kintsch, 1968, Recognition and free recall of organized lists

编码特征假设

Encoding Specificity Hypothesis, Tulving & Thomson, 1973

- 本假设旨在说明提取线索有效性的问题

- 提取线索: 记忆检索时用以达到目标表征的任何刺激或线索

- 情境关联记忆

State-Dependent Memory: 提取的环境 (包括心理和物理环境) 与编码的环境越相似, 回忆越容易 - 支持证据: 让潜水员分别在水下和水上学习单词, 并分别在水下和水上回忆, 结果发现: 在同一个环境下回忆的正确率高于在不同环境下回忆的正确率

日常记忆

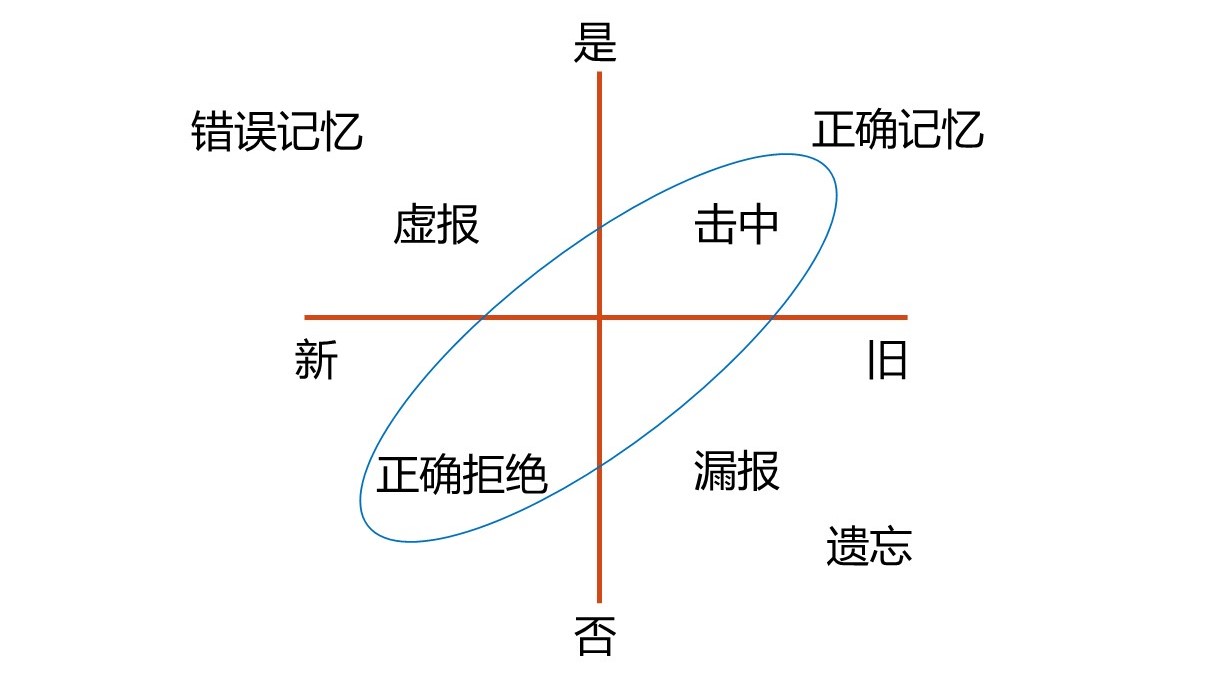

错误记忆

False Memory, 个体将从未出现过的刺激, 回忆或再认为出现过的刺激

- 错误记忆不等于遗忘, 也不等于正确记忆少, 在再认测试中:

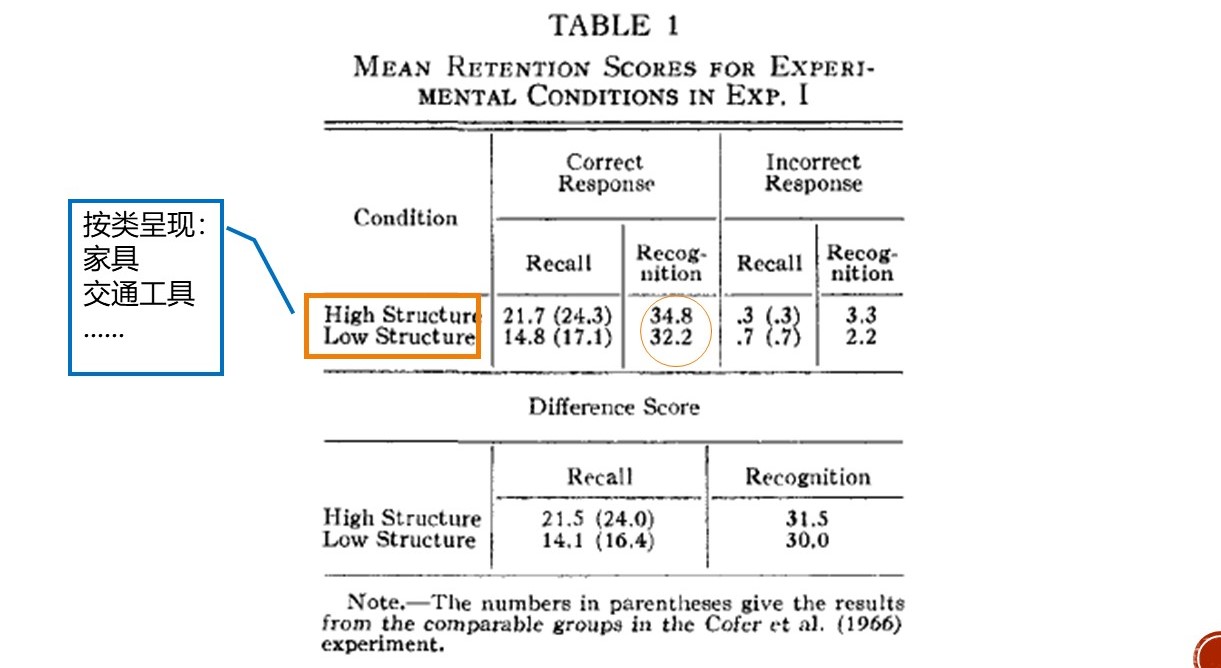

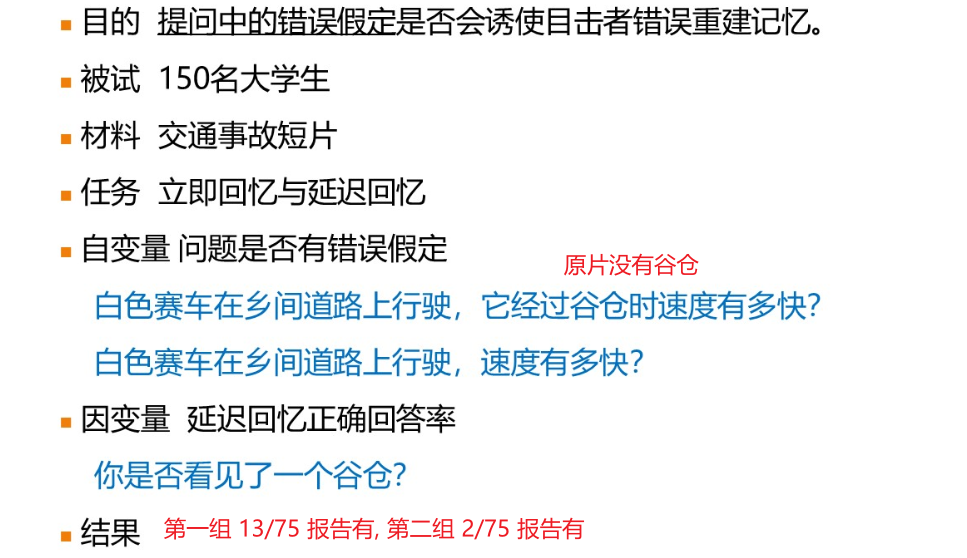

- 实验研究:

- 误导信息干扰范式

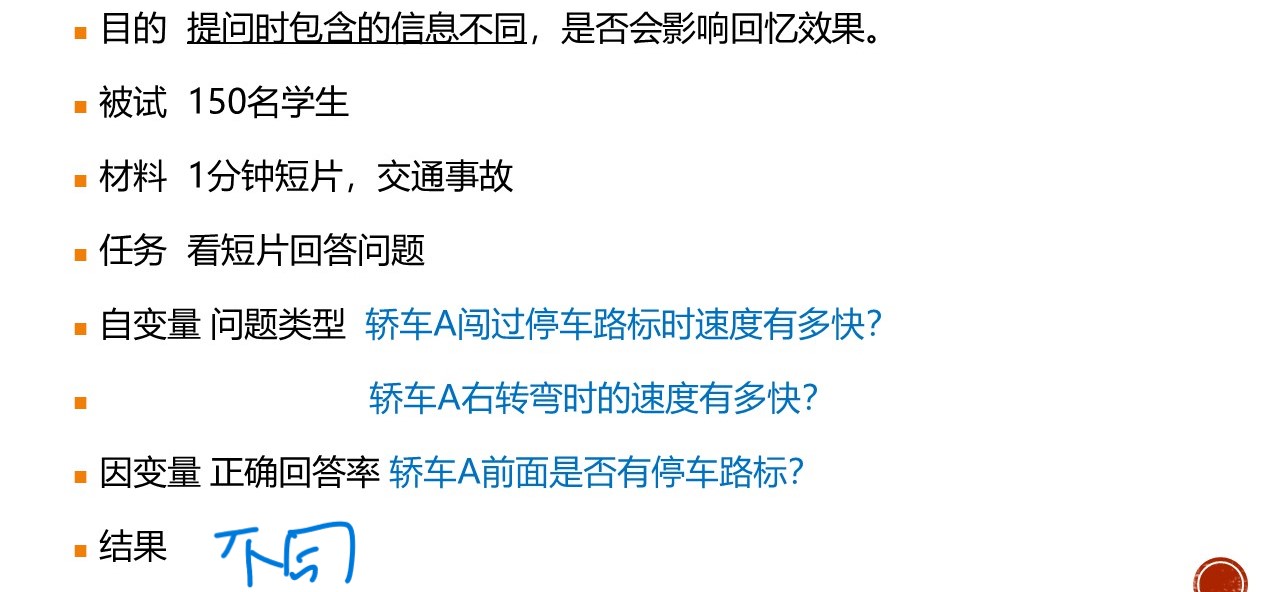

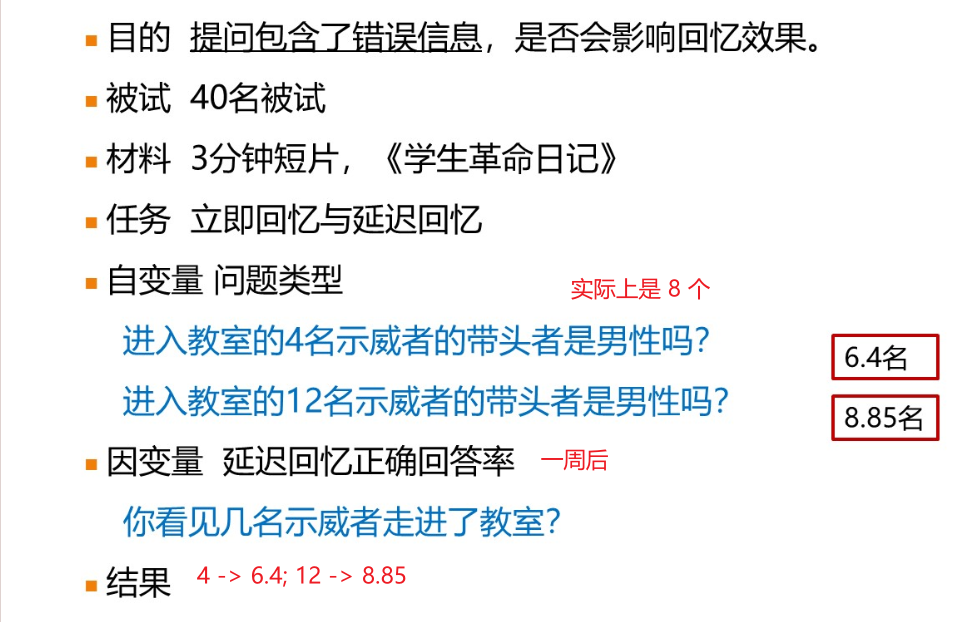

Misinformation Effect Paradigm: - 目击者证词可信度研究

Loftus & Palmer, 1974: - 实验一:

- 实验二:

- 实验三:

- “创伤记忆”可能是被咨询师诱导或灌输出来的

Deese-Roediger-McDermott, DRM范式: 向被试呈现一系列词, 但没有呈现一个关键词 (该词称为关键诱饵词, 语义与呈现的一系列词都相关), 被试在回忆时会错误地回忆出这个词

- 误导信息干扰范式

- 记忆重构的过程:

- 传统观点: 最初经历 -> 把经历整合进长时记忆 -> 对最初经历进行提问 -> 对最初经历的重现 -> 对问题作出反应

Loftus的观点: 最初经历 -> 把经历整合进长时记忆 -> 把新信息整合进对最初经历的记忆 -> 对最初经历进行提问 -> 回忆经过重构后的包括新信息的所有记忆内容 -> 对问题作出反应

DRM范式和误导信息干扰范式的区别: 前者更关注语义记忆, 后者更关注情境记忆; 前者引发错误记忆的是内部因素, 后者是外部因素

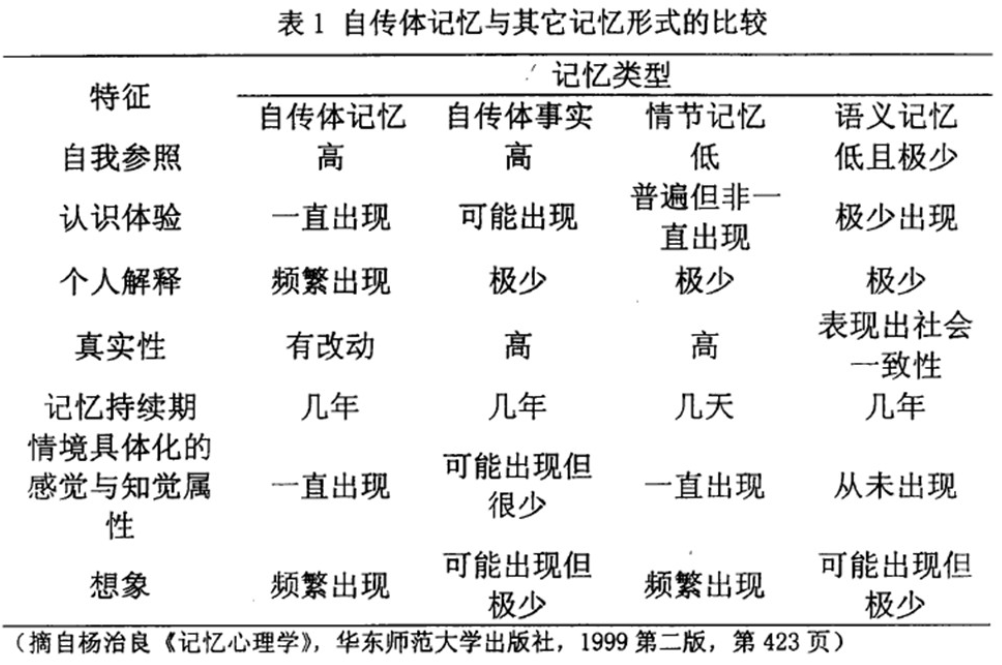

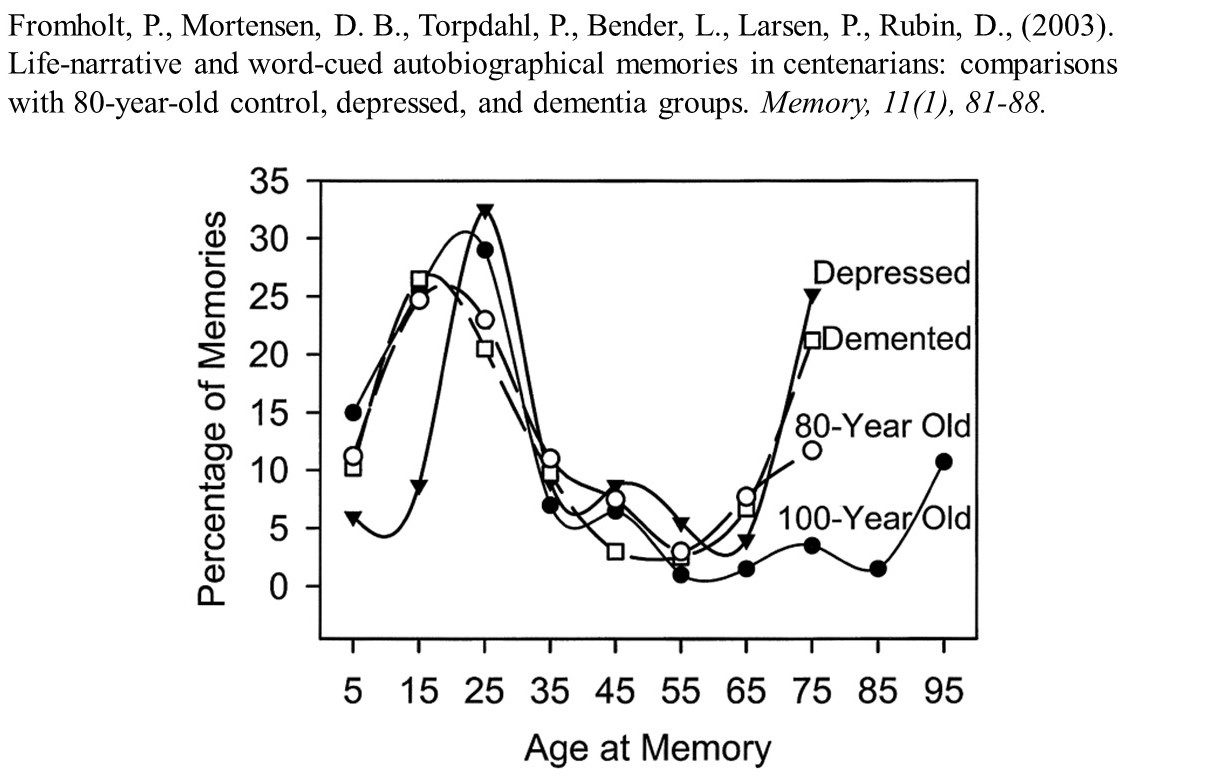

自传体记忆

Autobiographical Memory, 个人生活事件的记忆, 一般指对日常生活中自发产生而非试验时设置的, 与自我经验相联的信息的储存和提取过程

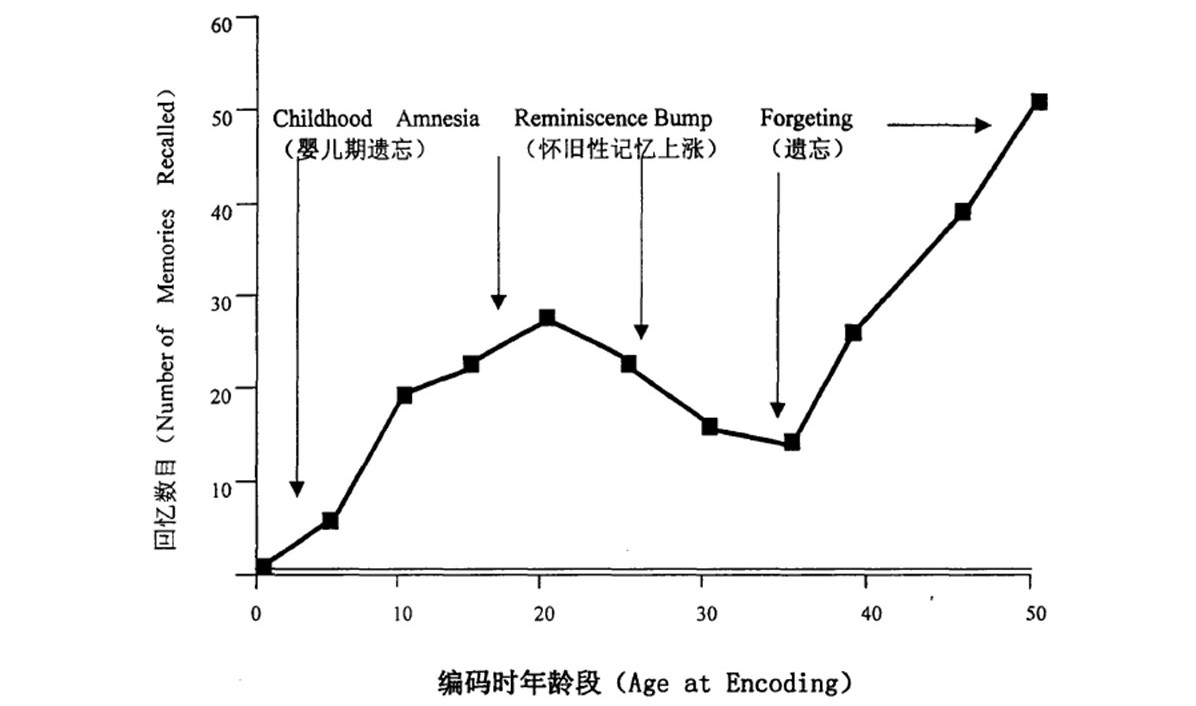

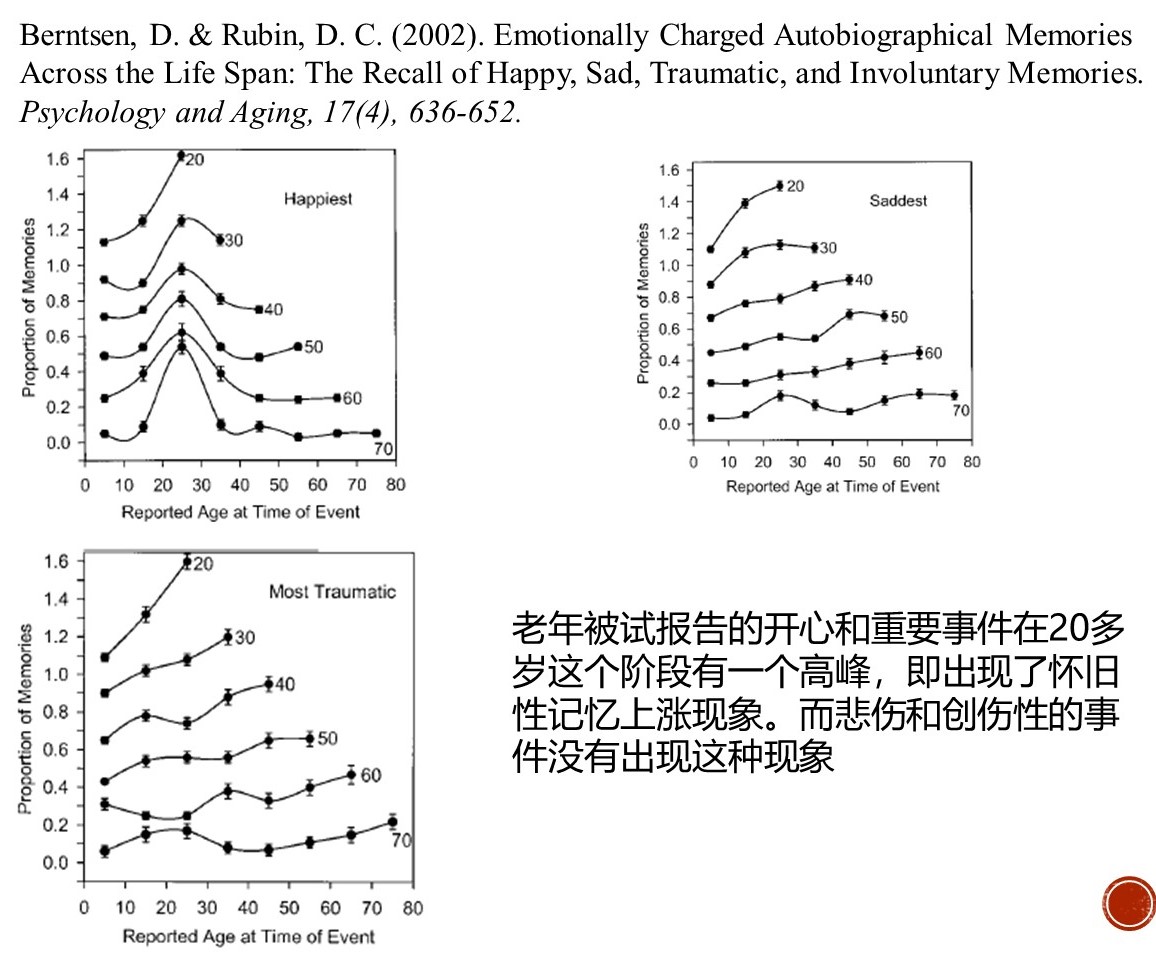

相关现象

- 婴儿期遗忘

Infantile Amnesia: 成年人不能回忆出生后最初几年经历的现象; 可能是由于: 编码目标与提取目标的差异、婴儿记忆时没有常规的叙事结构 (时间, 地点, 人物等)、自我概念的发展不成熟 - 怀旧性上涨: 对特定时期的记忆更丰富; 可能由于: 当时的编码能力最强, 那个时段是重大生活事件密集的时段, 青春期是自我概念发展的重要时期

|

|

|

|---|

测量

- 字词线索法: 被试被要求根据给定的字词回忆相关的事件

- 日记法: 被试被要求写日记 (按照时间要素记录当天的事件), 在一定的时间回忆;

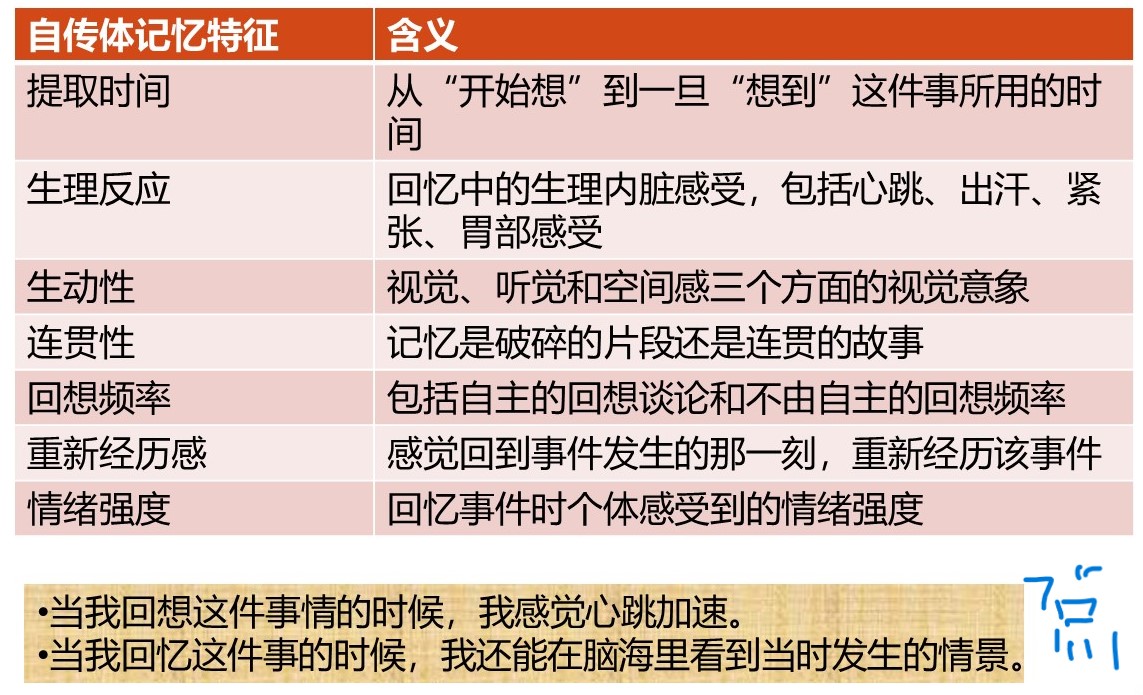

Wagenaar发现, 过去六年的事件回忆率约为20% - 问卷法: 现象学经验, 自传体记忆问卷

AMQ

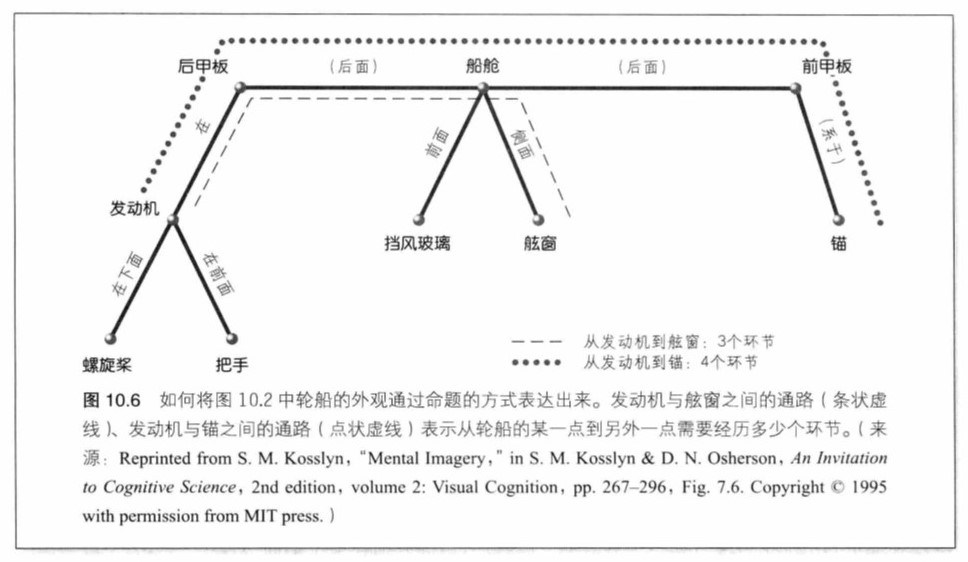

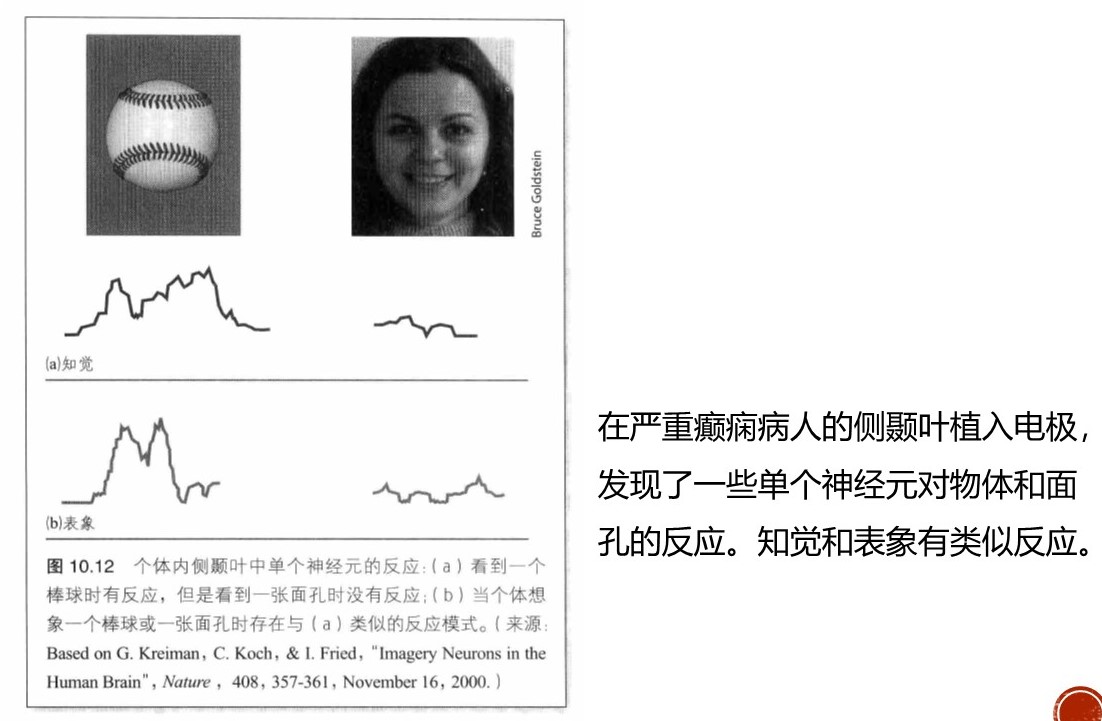

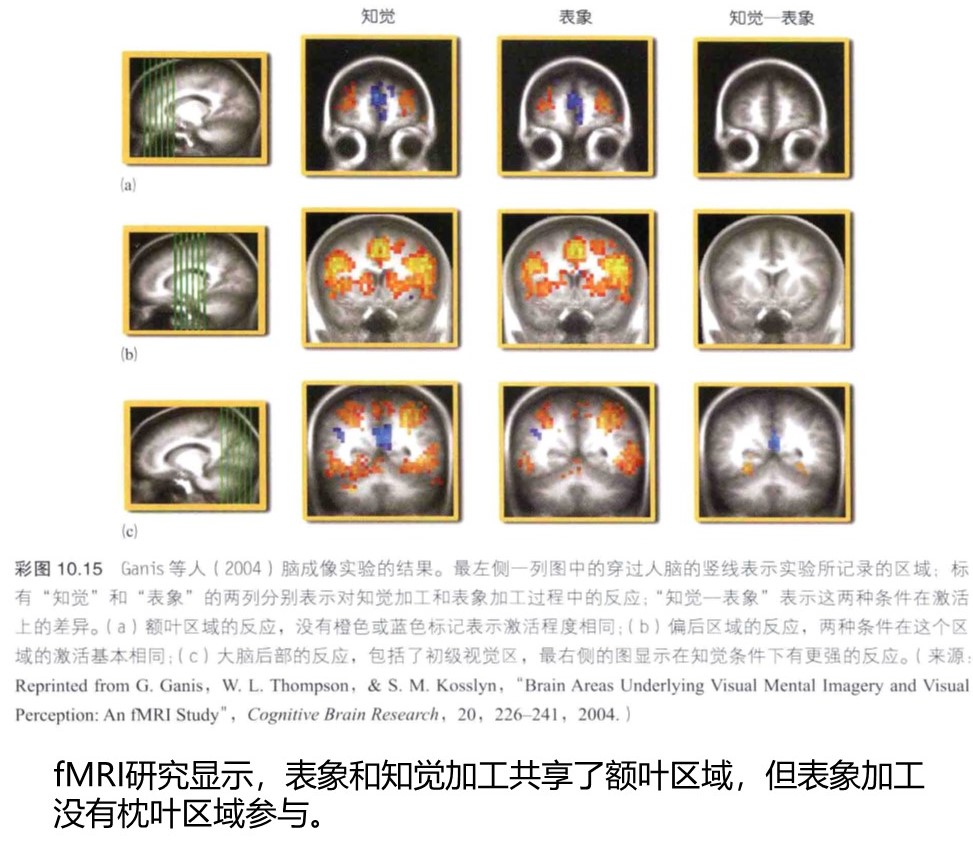

⭐表象

- 定义:

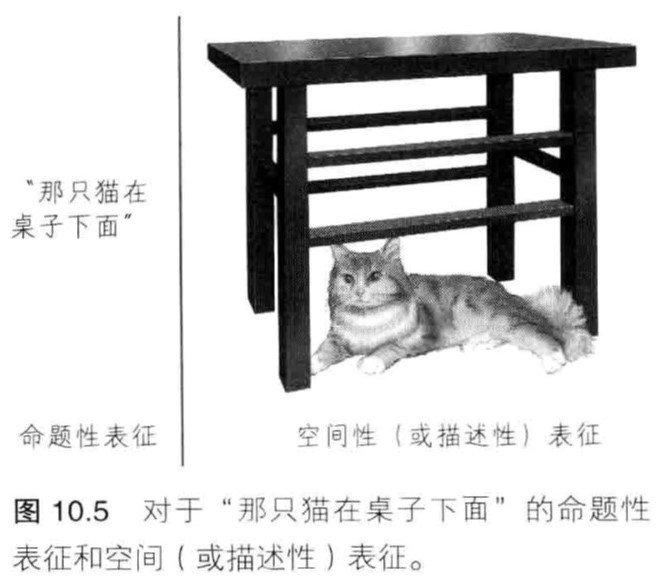

Image, 当事物不在面前时, 人们头脑中出现的关于事物的形象 - 研究议题: 何种形式的内在表征造就了表象的主观经验及其加工方式; 表象往往是长时记忆的产物, 而长时记忆是语义编码的; 但通过这个语义编码产生的表象却有知觉特征, 这种知觉特征是如何表征的:

- 描绘性表征: 有空间属性

- 命题式表征: 无空间属性, 主语+谓语

- 暂时没有定论, 目前的结论是:

- 表象和知觉存在相似机制, 但不完全相同

- 大脑加工区域有所区别

- 大脑损伤患者会出现表象和知觉的分离

- 表象和知觉在体验感受上存在差异

研究方法

如果表象内在表征是描述性的, 那么表象本身及其加工方式应当保留和实际物体一样的特征

心理扫描

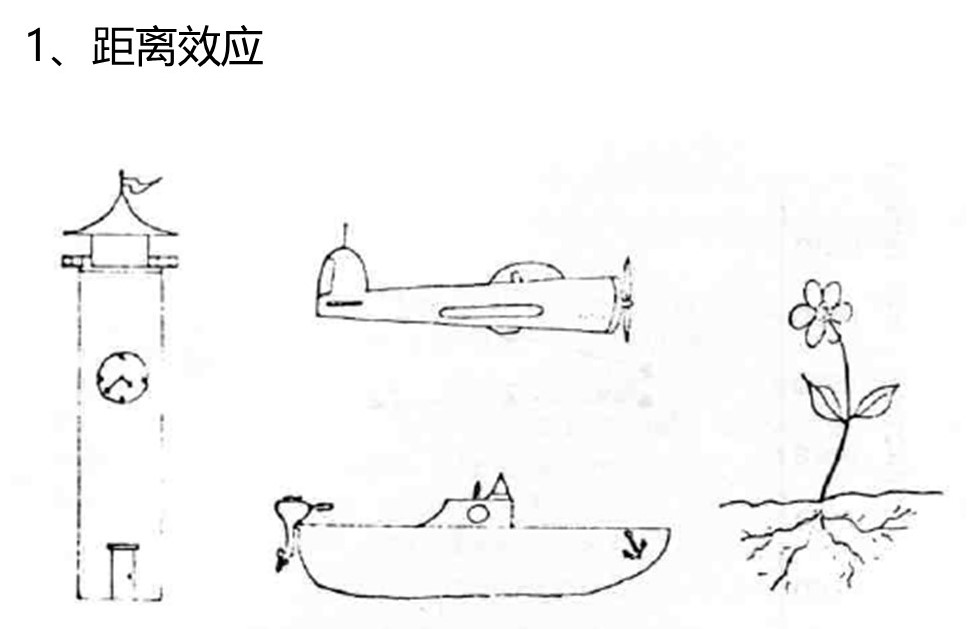

Kosslyn, 1973 的距离效应实验: 被试被要求记住一幅图 (构成一个视觉表象), 并加以审视 (注视某一部分或整体), 之后被要求回忆这幅图的某一部分, 记录反应时

|

|

|---|

Verbal组不表象, 而是用语言描述- 左边为审视整体, 右边为审视局部 (此时横轴表示位置的接近程度)

- 表象中的物体出现了和真实物体一样的空间效应

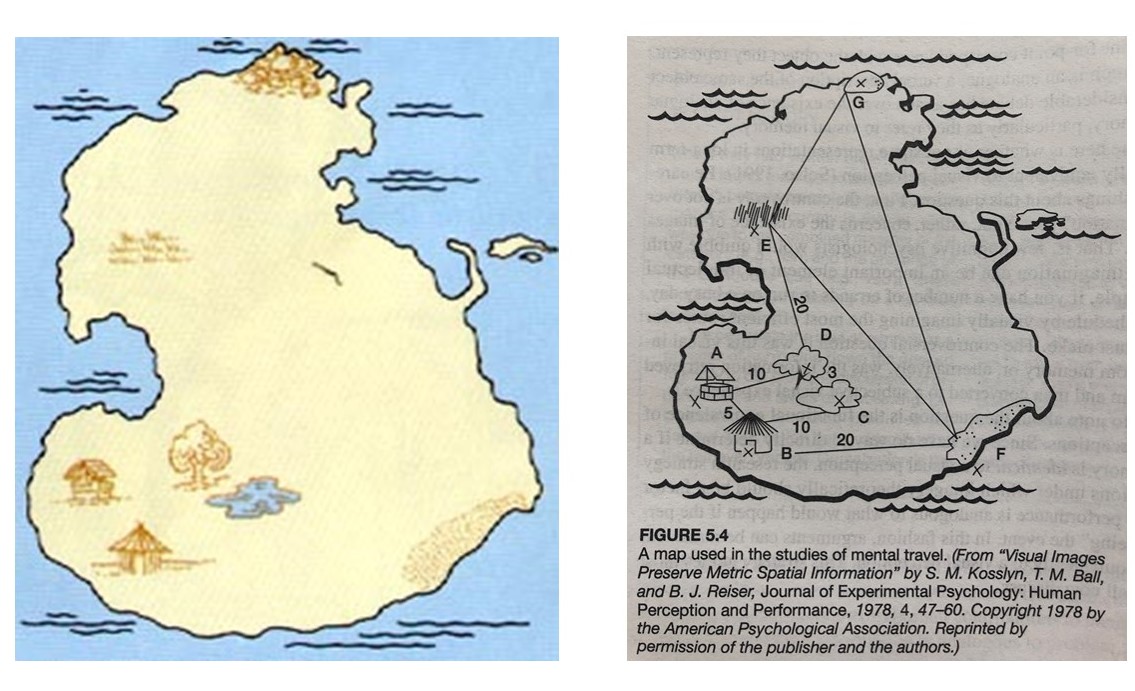

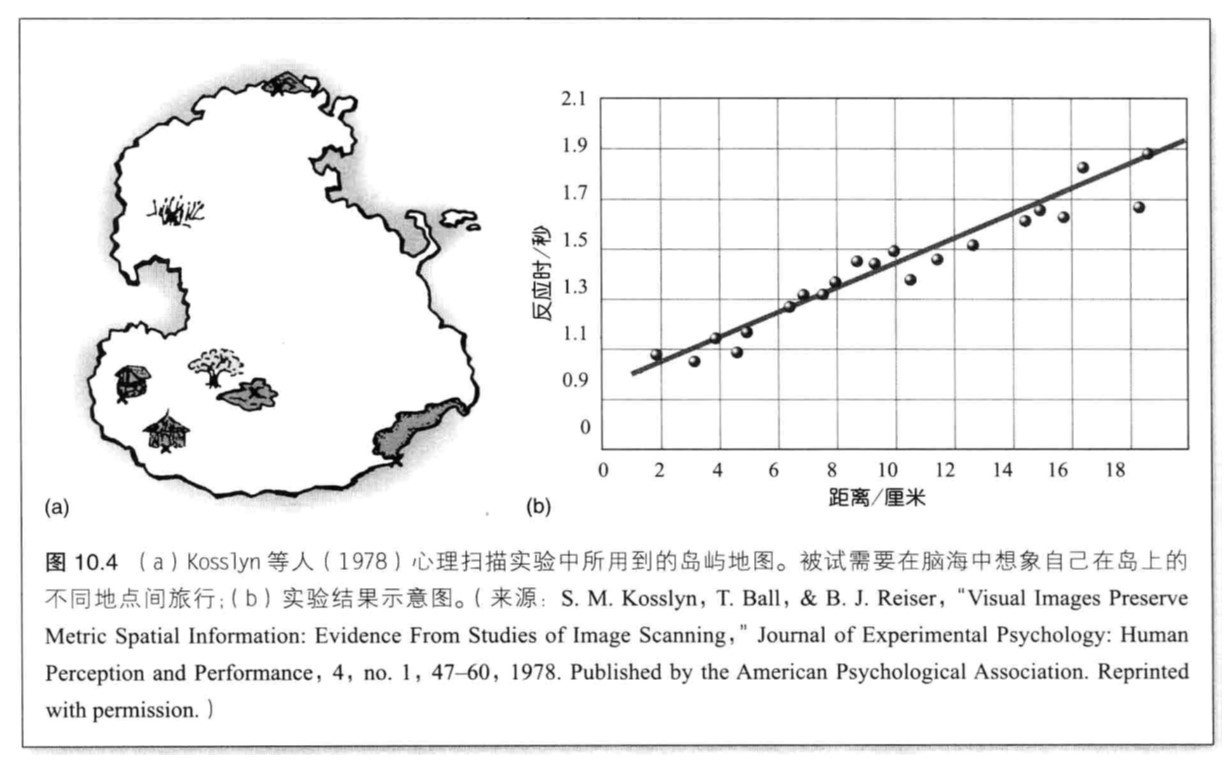

Kosslyn, 1978 的距离效应实验: 相比于上面的实验, 对距离进行了更详细的控制. 被试被要求在心理上在一个地图上移动到指定的地点, 记录反应时

|

|

|---|

- 结果显示, 反应时和移动距离呈线性关系, 说明表象中的物体是有空间属性的

大小效应实验: 让被试分别在大表象 (兔子-苍蝇) 和小表象 (兔子-大象) 的情况下, 判断兔子的某个特征; 结果发现, 反应时有显著差异

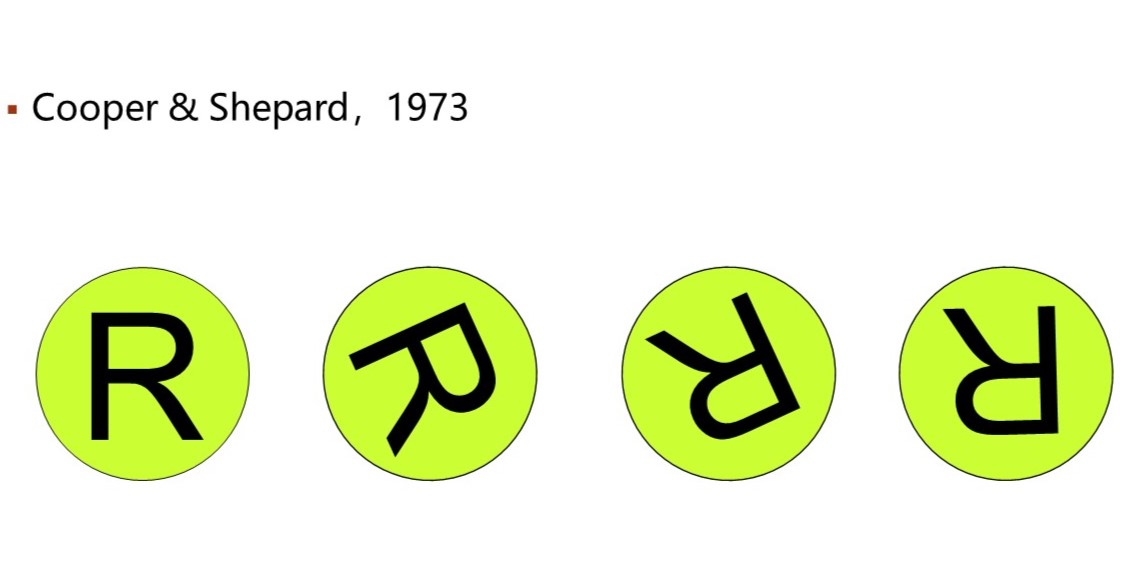

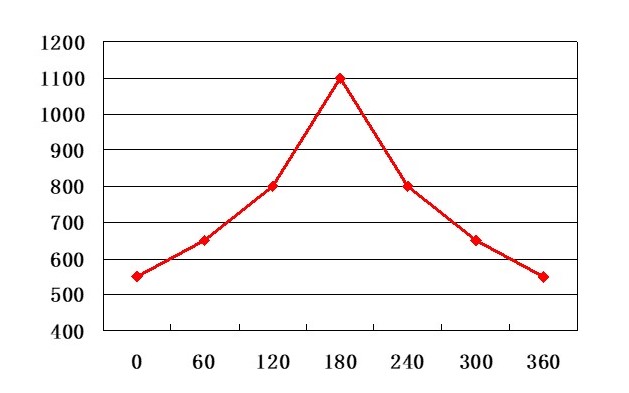

心理旋转 / Mental Rotation

Shepard & Metzler, 1971 的实验: 不同的旋转角度会影响反应时, 说明表象是有空间属性的

|

|

|---|

用命题式表征解释上述实验

Pylyshyn 认为距离效应, 大小效应, 心理旋转等现象也可以用命题式表征解释: 反应时差异来自于解码难度的差异

神经影像证据

|

|

|---|

认知地图

Cognitive Map, 个体对环境的空间结构的表象

老鼠走迷宫实验

Tolman, 1948 的潜伏学习实验: 老鼠在迷宫中学习, 但没有奖励, 之后给予奖励; 结果发现, 在没有奖励的情况下, 老鼠也能学习迷宫的结构

认知地图的性质

- 环境的综合知识:

- 界标知识: 能通过界标 (环境中的参照物) 来确定位置

- 程序知识: 怎样从一个地方到另一个地方

- 测量知识: 确定东南西北, 上下左右, 内外环线, 确定疫情封控区范围等

- 模拟性和命题性:

- 模拟性: 对真实世界具有模拟性

- 命题性: 可以以概念的形式表征物体的空间关系

影响因素

- 个体特征:

- 方向感

- 对地区的熟悉度, 居住时间的长短

- 年龄: 成年人最好

- 作业特点:

- 环境的规则性, 结构性, 是否有突出标志

- 参照方位:

- 东西南北: 以固定空间为参照物 (北方)

- 上下左右: 以自己为参照物, 有相对性 (南方)

失真现象

- 距离失真: 人们对远近的判断会受到道路距离影响, 从而误判直线距离

- 角度失真: 人们倾向于认为两条路的夹角为直角, 从而误判角度

- 校直与旋转: 人们倾向于校直, 从而误判方向 (如青岛和沈阳的相对位置, 由于海岸线的校直, 人们倾向于错误估计两地位置)

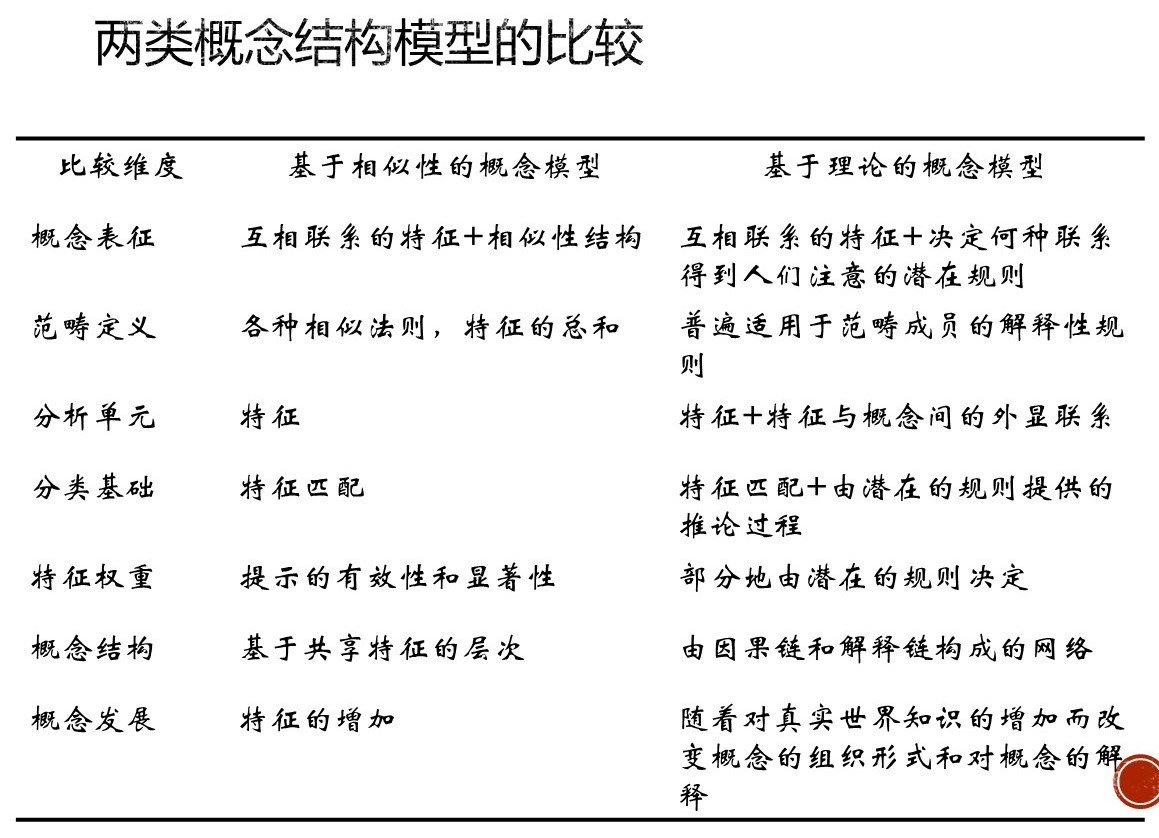

⭐概念的结构

概念是对事物的一种心理表征, 是对事物的共性特征的抽象概括 (即对事物进行分类)

- 基于相似性的概念模型

Similarity-Based Theory: 经典模型 原型理论 样例理论 基于相似性的理论的问题 - 基于理论的概念模型

Theory-Based View: 概念表征不是基于概念成员间的相似性, 而是基于人们直觉上关于世界的知识和理论: 基于理论的概念模型- 图示理论: 概念的表征由图示提供, 图示由固定信息加变量构成

- 心理本质论: 概念对事物的表征实际上反映了人们认为事物具有成为其自身的内在本质

- 前者侧重于单个概念, 后者侧重于概念间的关系

经典模型 / Classical Model

- 基本假设: 概念是由某些充分必要的属性清晰定义的

- 基本观点:

- 概念是对一系列属性的心理表征

- 概念间的边界是清晰的 (非此即彼)

- 一个概念的所有成员之间的关系是平等的 (没有等级)

- 对经典模型的质疑

- 概念不一定有明确的定义属性, 如

"游戏"的定义 - 概念不一定有清晰的边界, 如

心理学是"文科"还是"理科" - 概念不一定所有成员平等, 如典型性效应:

麻雀比企鹅更像"鸟"

- 概念不一定有明确的定义属性, 如

原型理论 / Prototype Theory

- 提出者:

Rosch, 1975 - 基本假设: 概念的原型包含了所有共同的属性, 而概念的所有样例 (外延) 充分相似于原型, 某个样例和其他样例共享的属性越多, 其典型程度就越高

- 基本观点:

- 概念是以原型 (即概念的最佳样例; 它可能是虚拟的, 如

理想的工作) 以及范畴成员代表性程度 (允许的成员代表性范围) 共同构成的家族相似性 - 原型是范畴的中心

"理科"->数理化, "文科"->文史哲"爱情"->⟪我俩的故事平如美棠⟫(原型可以是个性化的) - 基于原型的范畴具有模糊的边界 (允许一个物体既属于一个概念, 又属于另一个概念; 或对于一些人是一个概念, 对于另一些人是另一个概念), 范畴成员具有等级性关系 (原型是最典型的成员)

- 概念是以原型 (即概念的最佳样例; 它可能是虚拟的, 如

- 问题:

- 不能解释概念边界的约束性知识 (如

鲸鱼和鱼) - 典型性等级如何确定 (如鸟的原型在中国可能是

麻雀, 美国可能是知更鸟, 北师大可能是乌鸦; 即具有情境依赖性)

- 不能解释概念边界的约束性知识 (如

样例理论 / Exemplar Theory

- 基本观点: 人们只是在记忆中存储了不同概念的一部分或全部的样例, 概念是对其一系列独立样例的心理表征, 人们主要根据新样例与先前样例 (而非原型) 的相似程度来对新样例的范畴隶属进行判别

- 分类标准可以是灵活的

- 可以很好解释典型性效应

- 问题:

- 最初的概念的形成

- 样例的激活方式

基于相似性的理论的问题

- 相似性的不确定性 (相似性受情境影响)

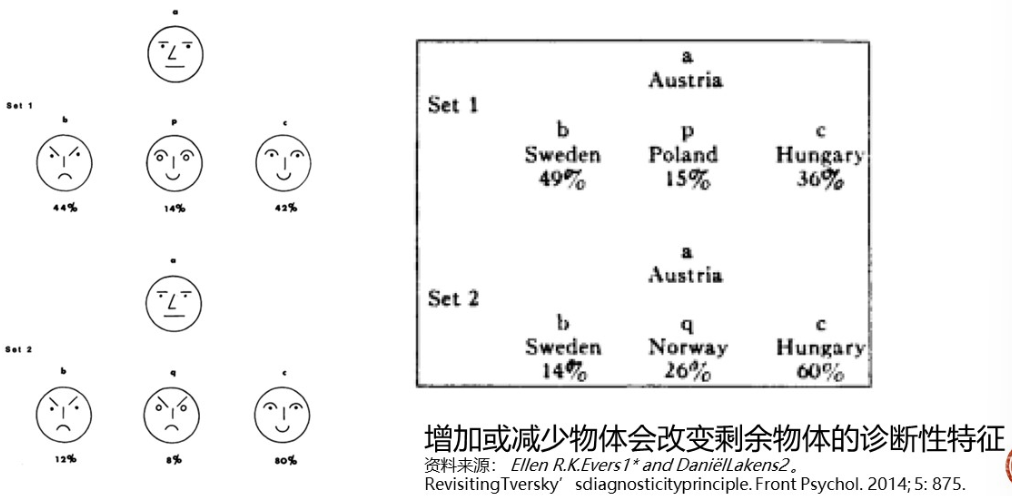

- 诊断性原则

Diagnostic Principle, Tversky, 1975: 让被试判断a与哪个更相似,p和q会干扰被试的判断:

- 属性或特质的权重会变化: 一个北京人和一个上海人的相似性在

北京和纽约之间会有所不同 - 比较者本身的知识背景和文化背景: 知道

鲸鱼是哺乳动物的人, 会认为鲸鱼和海豚更相似, 而不是鲸鱼和鲨鱼

- 诊断性原则

- 相似性的有效性 (人是否真的会根据相似性分类):

Gleman & Markman, 1986的实验表明外在相似不一定有效 - 相似性判断与范畴判断的分离

- 特殊范畴的生成: 如相似性无法解释将

小孩/现金/影集/宠物归为尽快从失火的房子中救出的物品的现象

基于理论的概念模型

- 概念表征基于知识和理论:

Rips, 1989一个鸟因为辐射而产生了一系列昆虫的性状, 那它与鸟的后代是鸟还是昆虫?;Keil, 1986一只臭鼬想变成浣熊, 如果它扮成浣熊的样子, 学习浣熊的习性, 那它会变成浣熊吗? (儿童被试); 上面的例子都不是基于相似性的判断 - 知识和理论可以改变相似性

- 知识和理论来自人与样例的交互作用: 一般人认为

科学=正确, 但科学家知道科学可能犯错;Medin, 1997不同人群分类树木时采用不同标准的比例:

⭐推理

没讲到, 参见普通心理学笔记:

⭐问题解决

没讲到, 参见普通心理学笔记:

- 标题: 认知心理学

- 作者: 小叶子

- 创建于 : 2024-02-17 12:14:53

- 更新于 : 2025-10-13 09:30:54

- 链接: https://blog.leafyee.xyz/2024/02/17/CognitionPsychology/

- 版权声明: 版权所有 © 小叶子,禁止转载。

(

(